- 01.6Gの標準化に向けた動き(追記:2024年4月26日)

- 02.5Gのミリ波の全国の展開状況

- 03.センチメートル波に向けた期待

- 04.ITUでのセンチメートル波の特定状況

- 05.日本でのセンチメートル波の利用状況と課題

- Blog

- 無線

6Gロゴ決定!:6Gではどの周波数が使われるか?

#光無線/テラヘルツ

2024.03.22

追記:2024.04.26

ソフトバンク株式会社

Blogsブログ

1.6Gの標準化に向けた動き

出典:3GPP

2024年4月23日(日本時間 4月24日)に、モバイル通信技術標準化団体である3GPPにて6Gのロゴが決定され、発表されました。

3GPPでは、LTEや5Gなどの通信技術の仕様に関する議論が行われています。その仕様はReleaseという単位で仕様が決定され、初期のLTEはRelease 8、初期の5GはRelease 15という番号で仕様が決まっています。

3GPPで仕様が決定されることで、基地局やスマートフォンなど端末の開発が急速に進むため、モバイル通信の発展にとって3GPPでの標準化は非常に重要です。

現在3GPPでは、2024年1月から Release 19の議論が行われており、これは5G Advancedと呼ばれる世代の仕様として決定される見込みです。

並行して、6Gの仕様策定に向けた議論も一部始まっており、正式にはRelease 21から6Gとしての仕様策定が開始されると予測されています。

参考:https://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/6g-logo-approved

2.5Gのミリ波の全国の展開状況(世界の普及状況)

5G以降、モバイル通信は人(スマートフォンなど)に対する通信だけでなく、モノに対する通信のニーズが高まっており、さらなる通信トラフィックの増加が予測されています。

将来の通信トラフィックの増加に対応するため、幅広い帯域幅が利用可能なミリ波(28GHz帯など)の周波数が5G用に割り当てられました。

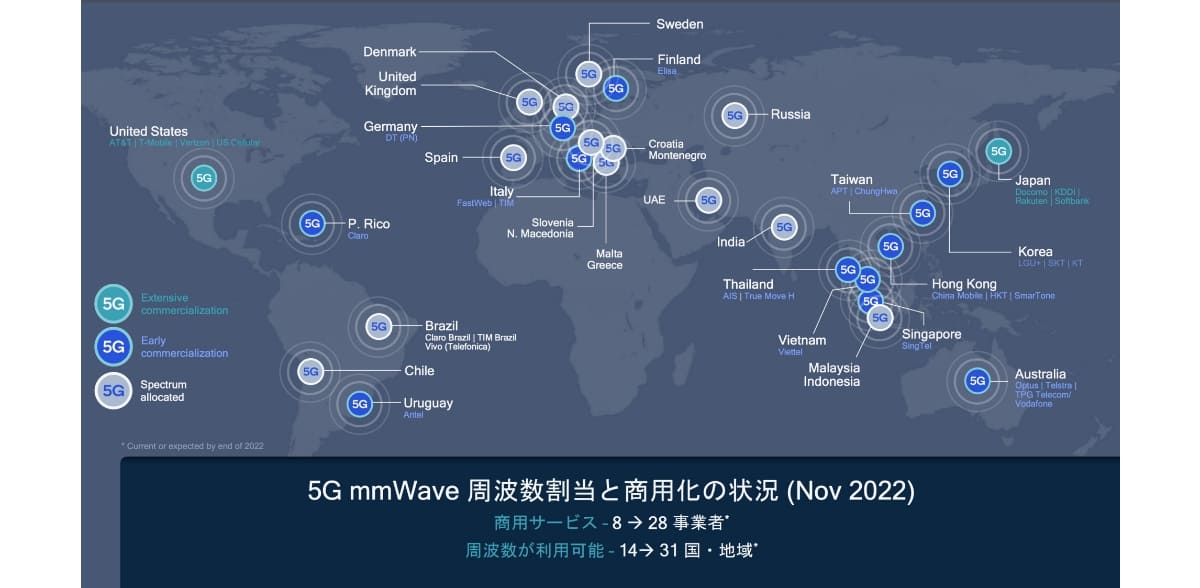

世界における5Gのミリ波の商用化の状況を見てみると、アメリカと日本では広く展開されていて、続いて、ヨーロッパ、韓国、台湾、東南アジア、オーストラリアなど、世界の28事業者で商用サービスが開始されており、今後も周波数の割り当てに伴って事業者の数も増えていくと思われます。

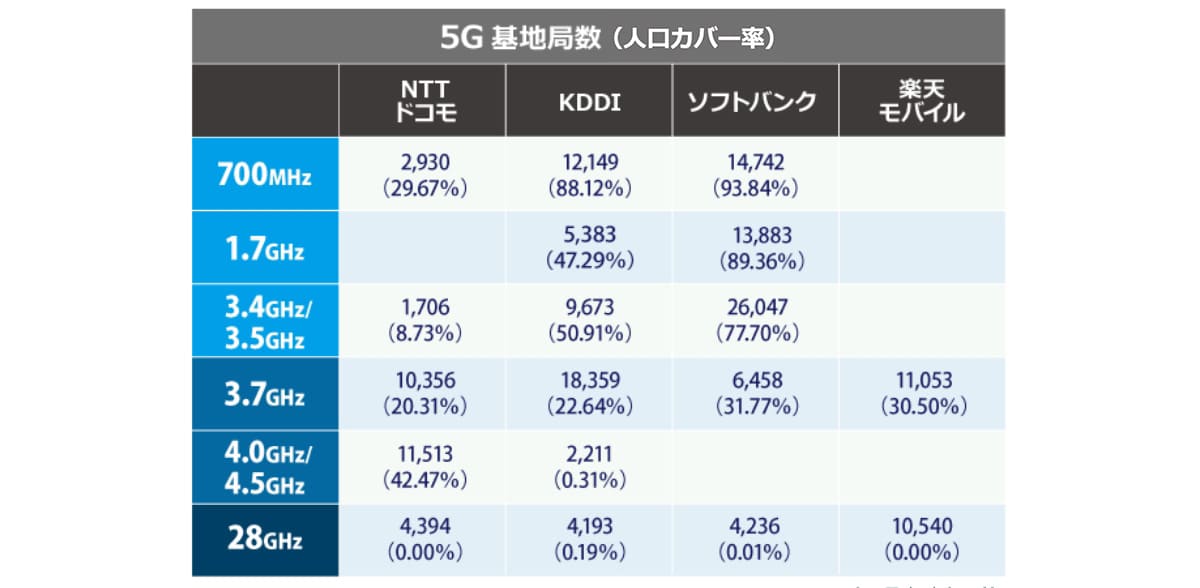

総務省の資料によると、2023年3月末時点で、日本国内の5Gの基地局数は4事業者合わせて約170,000局で人口カバー率は96.6%となっていますが、そのうちミリ波基地局が占める割合はは約14%(約23,000局)です。

ミリ波帯は各社400MHz幅が割り当てられており、これは既存の割当周波数の50%を占めるほどの周波数幅ですが、帯域別のトラフィック量で見ると全体の0.1%以下しか使われていないのが現状です。

出典:総務省, 令和5年度 携帯電話及び全国BWAに係る電波の利用状況調査の調査結果の概要についてを基に弊社作成

このように、ミリ波は多くの国で周波数が割り当てられ、商用のサービスが始まっていますが、実際にはあまり利用が進んでいないというのが実情です。

その要因としては、ミリ波の電波の性質として、遠くに届きづらく、遮蔽物によって電波が弱くなりやすいためにエリア構築が難しいことや、ミリ波に対応している端末(スマートフォンなど)が限られていることなどが考えられます。

3. センチメートル波に向けた期待(ミリ波との電波の物理的特性を比較)

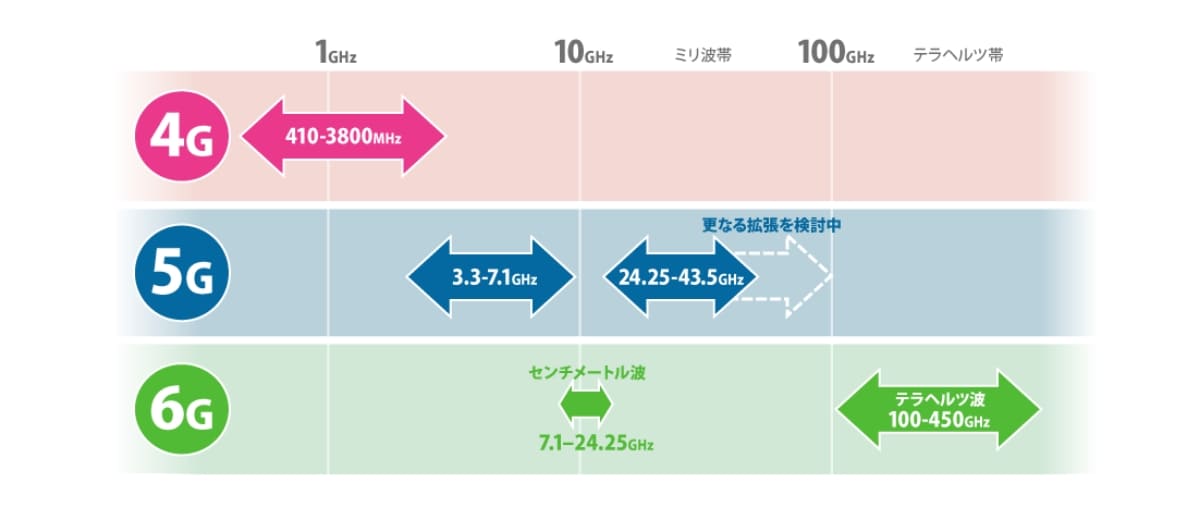

5Gで定義されている周波数は、4Gまでに使われていた周波数に加え、Sub6(3.3GHz - 7.1GHz)、ミリ波(24.25GHz - 43.5GHz)の二つの周波数帯があり、それぞれFR1、FR2と呼ばれています。(FR:Frequency Rangeの略、周波数範囲の意味)

現在、43.5GHzよりも高い周波数を FR2-2とする動きと、7.1GHz - 24.25GHzをFR3として定義する動きがあります。このFR3は、電波の波長が 約1cm - 4cmとなるため、ミリ波と比較して、センチメートル波と呼ばれ注目が集まっています。

センチメートル波に注目が集まっている理由の一つとして、ミリ波に比べて電波の減衰が少ないことと、建物の裏側への回り込みが大きいという性質があります。

周波数が上がると電波の距離による減衰も比例して大きくなります。例えば、ミリ波(28GHz)とセンチメートル波(10GHz)で100dB減衰する距離を比べてみると、

28GHzでは約86mですが、10GHzでは240mとなりセンチメートル波のほうが3倍近く遠くまで電波が届くことがわかります。(自由空間の場合)

また、10GHz帯は現在、速度を計測するレーダーで使われている周波数でもあり、将来的にこの周波数で通信の電波に新しい機能を持たせることができるという期待もあります。

4G、5G、6Gで使われる周波数帯

4. ITUでのセンチメートル波の特定状況

ご存知の方もいるかと思いますが、電波は世界で使われ方が決められています。

この電波の使い方はITUという団体で議論されていて、4年ごとにWRC(世界無線通信会議)と呼ばれる会議が開催されます。

直近では2023年11月にWRC-23がドバイで開催され、6G用の電波の周波数の議論が行われました。

WRC-23の結果、センチメートル波のうち、7.125 GHz - 8.4 GHzおよび14.8 GHz - 15.35 GHzが6G向けの通信用周波数として議論されることになりました。

今後、2027年に開催予定のWRC-27で通信用に使うかどうかが議論される予定です。

5. 日本でのセンチメートル波の利用状況と課題

日本でも6Gの早期実現に向け、総務省により2020年に設立された Beyond5G推進コンソーシアムなどが中心となり、上記周波数帯の利用状況などを取りまとめています。

ソフトバンクもBeyond5G推進コンソーシアムに参画し、6Gの早期実現に向けて議論を進めています。

また、ソフトバンクの先端技術研究所では、6Gに先駆けて実施してきた、ミリ波やテラヘルツ波の研究および通信とセンシングの融合の技術を組み合わせることで、センチメートル波の有効活用に向けて研究を進めています。