- 01.電波と光、通信における違いとは

- 02.光ファイバーから光無線通信になる場合の難易度

- 03.光無線通信のIMDD方式とは

- 04.これまでに行われた衛星間の光無線通信実証

- 05.HAPS・衛星への搭載に向けて

- Blog

- 無線, HAPS

【前編】宇宙と成層圏に作る新しい光無線通信技術とは?わかりやすい入門解説

#HAPS #光無線通信

2025.10.16

ソフトバンク株式会社

Topicsトピック

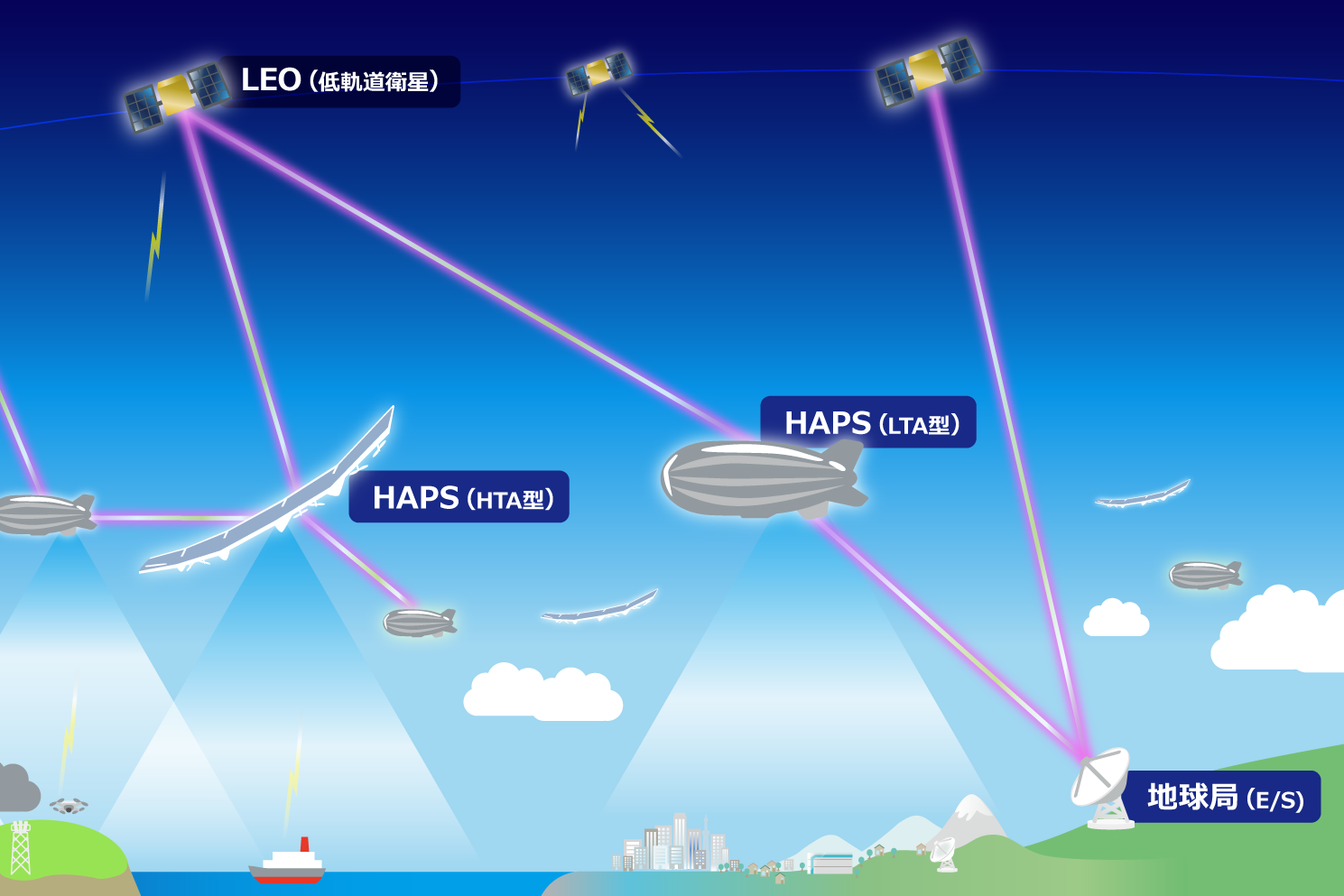

1. 電波と光、通信における違いとは

人類のこれまでの有史を振り返れば、伝書鳩、伝令などの文書、鐘、銅鑼などの音波に加え、狼煙、鏡による光の反射などあらゆる方法による通信が行われてきました。19世紀に電気が発明された後は、有線電信、電話通信が主流となりました。一方で電線をつなぐことができない海上の船舶間では光モールス通信、手旗が主流であり、20世紀冒頭にようやく無線通信の実用化がなされました。それ以降は電磁波としての電波スペクトラムの利用拡大が約100年間続き、周波数帯としては短波からミリ波やテラヘルツまで、空間的には海中から静止衛星までと広がっているものの、利用しやすい周波数帯の電波から割り当てられ、通信に使える電波資源は限界を迎えつつあります。

こうした状況を打破する可能性があるのが光通信です。有線の光ファイバー通信では、各家庭に10Gbps のインターネットサービスが届くようになり、ネットワーク機器ではチップセットから直接光信号が出入りする光電融合などへの進歩が続いています。しかし、電波と違い、光は雨や霧など、水蒸気のある大気の中を進むのがとても苦手なため、地上と対向させて通信する場合は距離や環境などに制約が発生します。今後、NTN(Non-Terrestrial Network、非地上系ネットワーク)のキーテクノロジーとして、光ファイバーの無いところでも光通信を使えるようにすることは、通信を支える企業の研究開発としても大きなチャレンジです。

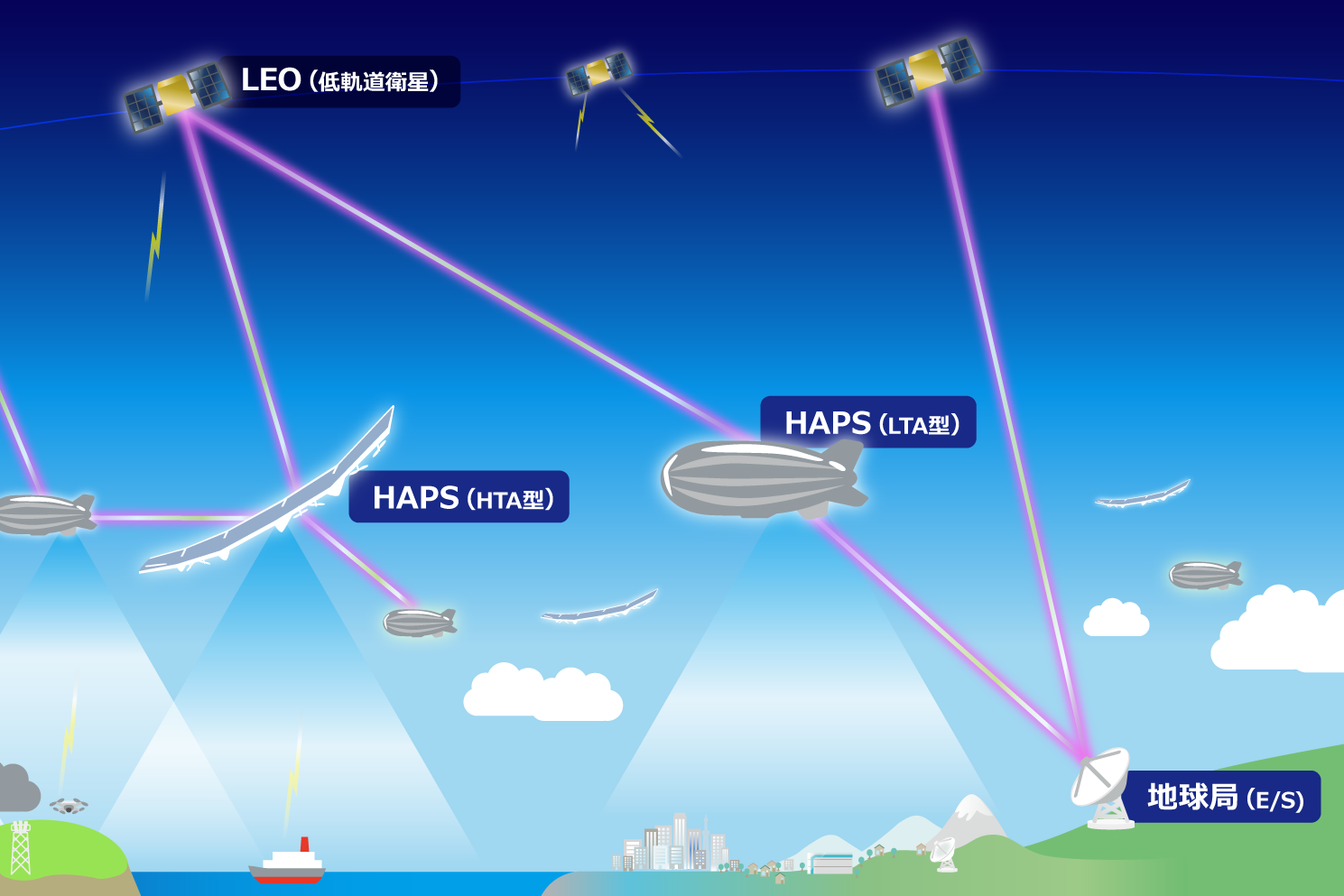

2. 光ファイバーから光無線通信になる場合の難易度

光も電磁波の一種であるため、送信光を得て、それを変調して情報を送ることは電波による通信と変わりありません。光通信は、1970年代に半導体レーザーが実用化されると、DVDなどの読み出しに使われ、高出力化によって長距離の光通信にも使えるようになりました。長距離用の光通信用レーザー光は単色で位相が揃っているため、安定した信号の伝送に適しています。

電波の一種である20GHzのマイクロ波の波長は1.5㎝ですが、光通信で使うレーザー光のうち、光増幅器が作りやすい約1.55μmの波長は、マイクロ波の約1万分の1です。海底ケーブルや都市部の長距離光ファイバーでは、シングルモードファイバーという10ミクロン程度のファイバーにこのレーザー光を接続し、長距離をロスなく伝送します。コネクターにはファイバーの軸がずれないような工夫がされており、作業者は埃や端面の汚れに注意して接続すれば、髪の毛の10分の1ほどのファイバーが勘合して両端で通信ができるようになっています(図2)。

一方で、光無線通信では、通信する両端の位置情報を基に受信側が相手方の通信光を捕捉・受信し、通信を確立した上で、追尾しながら受信光をファイバーに導光するというアクロバティックな技術が必要です。しかも1.5μmという波長は赤外線のため、人間の目では見ることができません。

地上ではビル間を光で接続する装置や、海外では光無線通信のプロジェクト「Taara」のようにラストワンマイルを光で接続する機器もありますが、広く一般に普及するといったレベルにはなっていません。また、光無線通信を行う端末や相手局が飛翔体の場合、大きな角度制御・追尾を方位・仰角にて行う架台(ジンバル)も必要になります。このように、光学とメカトロニクスを融合した先に光無線通信が確立するというのが大きなポイントです。なお、指向性が高いため電波のような混信や干渉調整はありません。

図1. 電波にくらべ精密な軸合わせを要求される光で無線通信を行うことになる

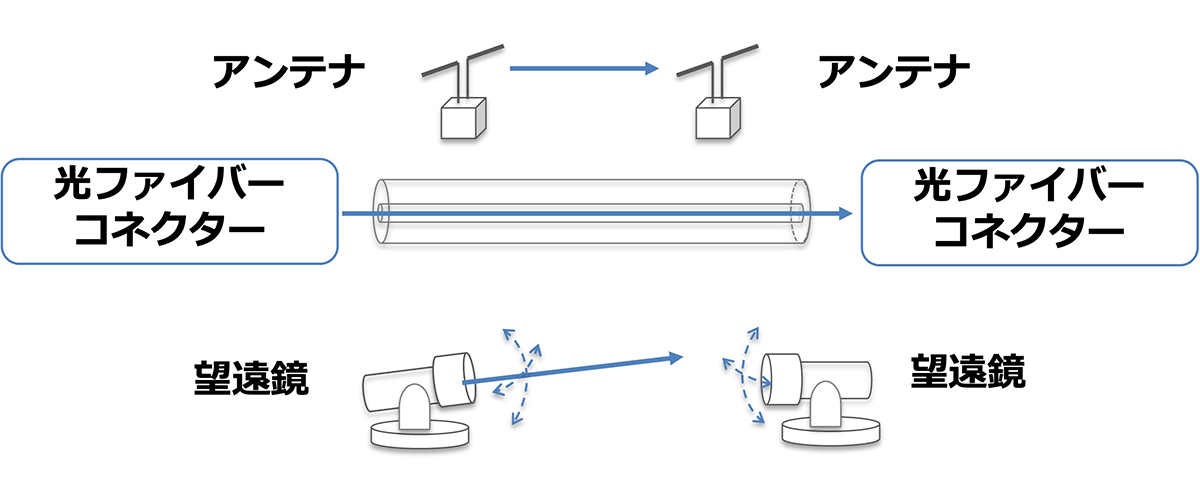

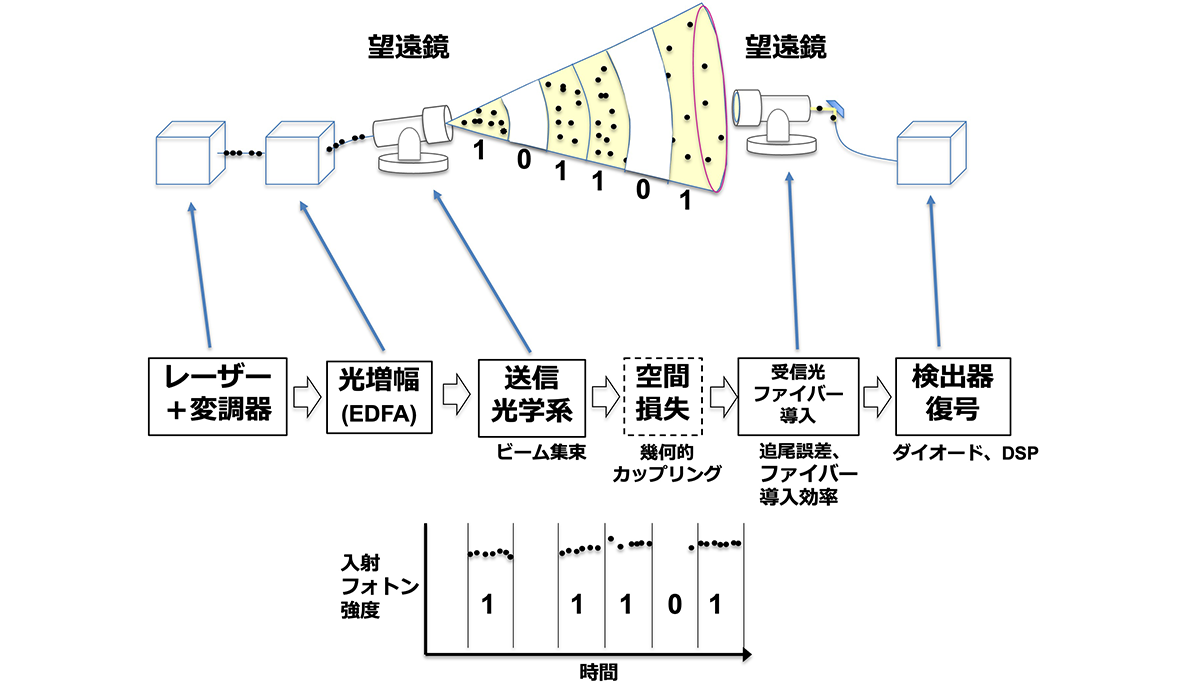

3. 光無線通信のIMDD方式とは

次は光無線通信の変調方式です。どのように光に情報を載せて送るのでしょうか。基本的なものは、光の有無で1と0を表す強度変調「IMDD方式」(Intensity Modulation / Direct Detection)です。送信側は光の強度そのものをON-OFFして1/0で情報を送り、受信側は送られた光子(フォトン)をダイオードで検出して1/0の判定を行います。さらに高度な方式には、光の位相も利用する「コヒーレント方式」の変調もあります。コヒーレント方式は光ファイバー網で使用され、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying、直交位相偏移変調)など高度な変調により大量のデータを送ることができますが、回路規模が大きくなることや大きなドップラーシフトが見込まれます。そのため、衛星間との通信では、まずはIMDD方式を採用することが一般的です。

電波通信でも制御信号を使って通信を開始するように、光無線通信でも通信を始めるまでには下記のような準備段階があります。

(1)宇宙、成層圏間を想定した2局の光通信ターミナルがGNSSの情報から相互の方位仰角を予測し、ガイド光を広げて送信し相互に見つけ出す初期捕捉(粗追尾)

(2)4分割追尾センサーなどの受光信号を基にビーム方向制御を随時行い、光ファイバーへ導入

(3)最後にフォトン検出器への光信号入力が行われ、信号を復号

例えばごくおおまかに1.55μm帯、1Wのレーザーで1,000㎞先に向け送信し、そのビームの広がりを直径100m程度とした場合、この面積にフォトンが広がって届きます。受信側の望遠鏡を10㎝、10Gbit/sの通信速度とすると、幾何学的なカップリング、時間あたりに到達するフォトン数から、1ビットあたり数100個のフォトンが届けば「1」と判定できます。符号化と復号の観点からBER(Bit Error Rate、ビットエラー率)を10^-6に抑えるため、必要なフォトンを数十個とすれば、この光パワーから回線の成立が見込めます。光通信の成立性は無線通信における電界強度の計算にも似ていますが、実際には光学各部の損失や背景光雑音などさまざまな原因があり、十分なマージンをもって設計します。

図2. 光通信のおおまかな構成、送信光を受信しファイバーに導入する

4. これまでに行われた衛星間の光無線通信実証

次に、これまでに行われてきた光無線通信のマイルストーンをいくつかご紹介します。

・2001年11月30日 — SILEX:SPOT-4(LEO)⇄ ARTEMIS(GEO):

世界初の衛星間レーザー画像伝送を実施。50 Mb/s級、800nm帯の半導体レーザーを使用。

・2005年12月9日 — OICETS(きらり)⇄ ARTEMIS:

JAXAとESAが双方向光衛星間通信に成功(LEO–GEO)。「史上初の双方向」と公式発表。

https://global.jaxa.jp/projects/sat/oicets/

・2007年 NFIRE(米MDA)⇄ TerraSAR-X(独DLR):

TESAT製LCT(Laser Communication Terminal)によるLEO–LEO相互リンクを継続実証。「初の安定した軌道上レーザーリンク」と公表。

・2013~2014年 — Alphasat(GEO, TDP#1 LCT):

EDRS(European Data Relay Satellite System、欧州光中継網)の前駆。最大1.8 Gb/s、4.5万km級のリンク距離を想定して実証。

・2016年6月1日 EDRS-A(GEO)⇄ Sentinel-1A(LEO):

欧州SpaceDataHighwayで初のレーザー経由のイメージ転送に成功(運用開始)。実績として、600 Mb/s、端末能力は最大1.8 Gb/sであり、運用を継続中。

・2021年打ち上げ~2023年12月5日 — ISS(ILLUMA-T, LEO)⇄ LCRD(GEO):

NASAがISS–GEO間のレーザーリレーリンクを初達成(往復:下り1.2 Gb/s、上り155 Mb/sの構成で実証)。

・2024年8月~2025年1月 — ALOS-4「だいち-4」(LEO)⇄ JAXA光データ中継衛星(GEO, LUCAS):

1.5 µm帯によるLEO–GEO光中継で観測データの実伝送に成功(世界初の1.5 µm帯衛星間でのミッションデータ伝送と発表)。

https://www.jaxa.jp/press/2024/10/20241008-1_j.html

・2021年~運用拡大 — Starlink(LEOメガコンステレーション):

レーザーISL(Inter Satellite Link)を大規模実装し運用。2024年にはSpaceXがレーザー端末の対外販売計画を公表(ISLの商用性を示唆)。

・2025年1月 — SDA(米宇宙開発庁):

異なるメーカー間のISL実証(York Space Systems衛星⇄SpaceX衛星)で、SDA(Space Development Agency、米国宇宙開発庁)の標準化OCT(Optical Communication Terminal、光無線通信端末)に準拠した相互接続レーザーリンクを実証。

これらの中で注目すべきことは、StarlinkはLEO間のリンクにおいて実用的な光無線通信ネットワークを実用化しつつあることです。2020年頃から試験搭載を開始し、2021年以降に量産機へ本格搭載。各衛星が 4基前後のレーザーISL端末を備え、衛星間での高速データ中継を実現しています。これにより数百~数千 kmのリンク距離で、数Gbps級の通信を実用化し、海上や極地など地上局が少ない地域でもサービス提供が可能になったようです。また、SDAにおいて異機種間接続が実現したことも大きなステップと考えられます。

これらの事例を見ると、日本におけるLEO間の光無線通信の取り組みは他国に実績を先行され、3~4年程度遅れています。しかし、宇宙光通信の黎明期からの取り組みを見れば分かるように、日本の研究機関や企業は衛星技術や光学機器で先進的な技術を有しており、挽回できる範囲です。マルコーニの無線通信に先行された際も、欧州よりも3~4年ほど遅れる中、逓信省を中心とした日本の研究者は「追いつけ追い越せ」の意識で独自の実証と実用化を進めました。ソフトバンクは、当時の意気込みを受け継ぎながら、日本発の取り組みを加速させたいと考えています。

5. HAPS・衛星への搭載に向けて

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)、清原光学、アークエッジ・スペースおよびソフトバンクの4者は、宇宙と成層圏間および宇宙と地上間の光無線通信の実証に向けた取り組みを進めています。この実証で活用する小型衛星用の光無線通信装置については開発中ですが、NICTにおいて長年培われた光通信技術を社会実装する大きなステップとなっており、清原光学による光学部やモデム製造技術、アークエッジ・スペースによる衛星への実装技術を結集し、6Uサイズの衛星としては実装密度の高い衛星を短期間に実現しています。この衛星は、光通信の機能実証を行うことに特化しており、高性能カメラの映像を光で送るなどのデータ伝送機能は搭載されませんが、特定のビットパターンを送ってデータレートを確認する、地上からの光データを衛星で受信するなど、基礎的な光通信の機能確認を行うことは可能です。これは、打ち上げ機会に際して電波通信帯域の不足する今後の小型衛星にとっても価値のあるブレークスルーになるでしょう。

また、成層圏通信プラットフォーム(HAPS)関連技術の研究開発で先行しているソフトバンクは、HAPSへの光無線通信装置の搭載に向けて開発を進めています。成層圏は-90℃と極低温であり、断熱しヒーター制御できる宇宙に比べても過酷な環境です。また、HAPSの機体から得られる電力も限られ、HTA(Heavier Than Air)型とLTA(Lighter Than Air)型というHAPSの形態によって安定性など要求条件は異なり、それぞれの条件に合わせて光無線通信装置とジンバルを設計します。

セルラー通信では、セルのサイズが階層的に変化することでネットワーク全体の性能が大きく向上します。低軌道衛星はセルサイズが巨大なため、宇宙からの収容効率は人口密集地では下がります。HAPSによってセルあたりの収容効率を上げ、より高性能なサービスを実現し、地上ゲートウェイへの接続効率を改善することができると考えます。この詳細については、2026年1月に公開予定のブログ記事で紹介する予定です。

今後は、まず2026年に小型衛星を一機打ち上げて宇宙と地上間の光無線通信を実証し、2027年には、HAPSとLEO間の双方向の光無線通信の実証を行う予定です。この実証が成功すれば、新たなHAPS活用の可能性を示すものとなり、光無線通信を活用した次世代のNTNを実現する重要な第一歩になると考えます。

図3. 新たな枠組みでNTNに向けた日本発の光通信機を開発中