- 01.移動通信の世代交代

- 02.先端技術研究所の取り組み

- 03.テラヘルツ帯におけるアンテナの開発

- 04.回転反射鏡アンテナの活用

- 05.テラヘルツ帯の伝搬特性の計測

- 06.先端技術研究所が実施した研究・実証内容

Blogsブログ

- 2023.02.22

- Blog

- 無線

移動通信でのテラヘルツ帯の利用に向けた取り組み

#光無線/テラヘルツ

Scroll

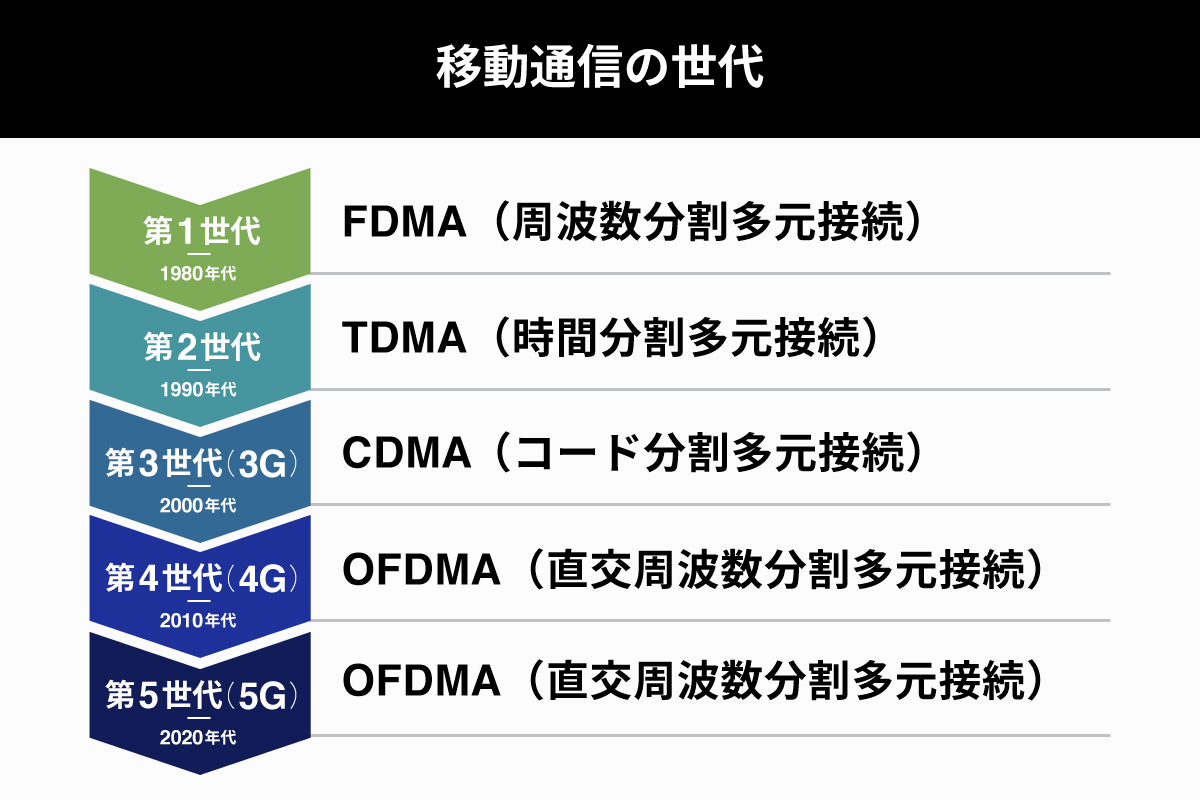

移動通信は、第1世代から第4世代(以下「4G」)までおよそ10年ごとに接続方式を革新し、世代交代を行ってきました。

4Gの開始からおよそ10年が経った2020年に5G(第5世代移動通信)が商用開始されましたが、その接続方式は4Gと同じOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access/直交周波数分割多元接続)が採用されています。

移動通信の世代交代

その理由は、OFDMAの周波数の利用効率が非常に高いこと。すでに周波数の利用効率が、理論的な通信容量の上限である「シャノン限界」に近づいているため、これ以上効率を高めることが難しいのが原因です。

一方で、移動通信に求められる通信速度・通信容量は年々増加し、5Gにおいては4Gの10倍の通信速度が期待されています。その期待に応えるためには、さらに広い周波数幅が必要不可欠。

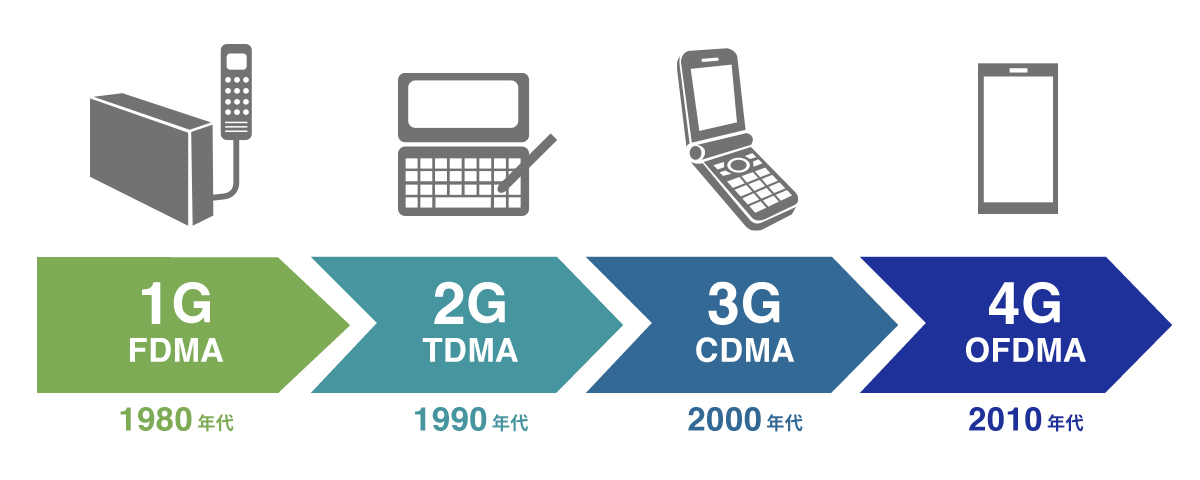

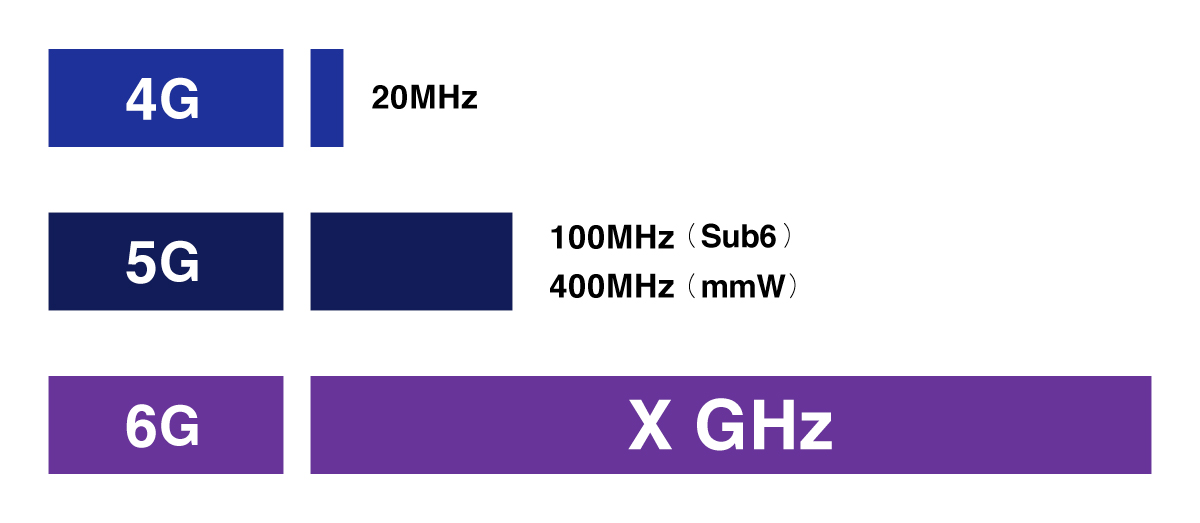

これまで、3G(第3世代移動通信)の「3GPP(移動体通信システムの仕様の規格策定を行う国際的な標準化団体)規格」では、1チャネルあたり5MHz幅が規定され、2GHz帯まで周波数が拡張されていました。4Gでは、1チャネルあたり最大20MHz幅が新たに規定され、20MHz幅をまとめて確保できる帯域を求めて、最大3.8GHzまで周波数を拡張。

5Gでは、「Sub6」と呼ばれる6GHz未満の周波数レンジで4.9GHzまで周波数が拡張され、100MHzの帯域幅が利用可能になりました。また、「mmW(以下「ミリ波」)」と呼ばれる帯域では20GHzを超える非常に高い周波数帯で、1チャネルあたり400MHzの帯域幅が利用可能です。ミリ波帯域の利用はさらに拡張が続いており、「3GPP Rel-18」では最大約75GHzまで周波数が拡張されます。

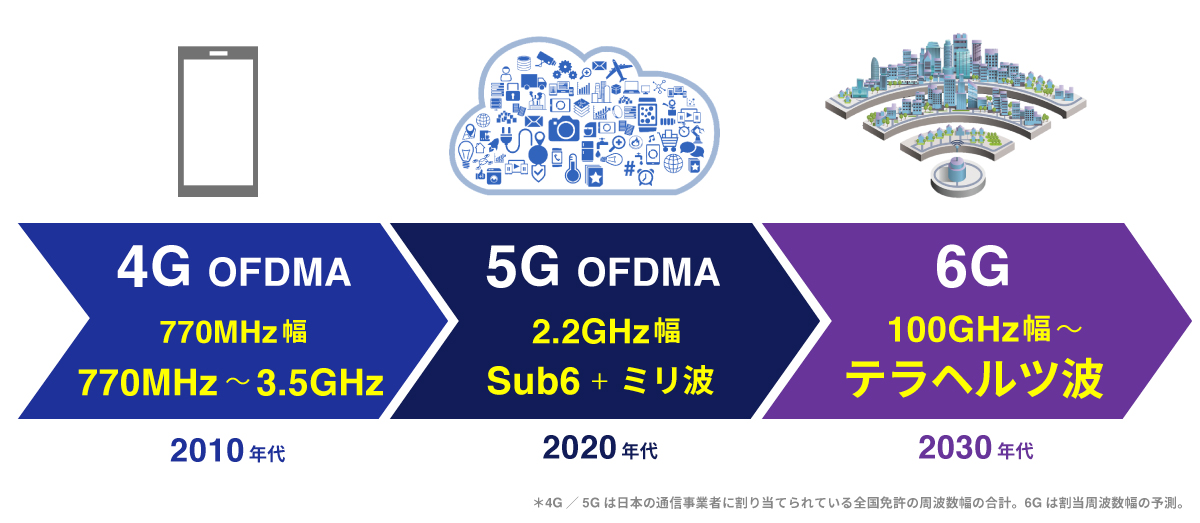

このままのとおり世代交代が進むと、2030年頃に5Gの次の世代になると予想され、5G以降の世代として「Beyond5G/6G」の研究・開発が世界各国で行われています。

6Gは、5Gより多くの機能を実装するために、世界各国の団体で議論が進行。通信速度・通信容量の観点では、5Gの10倍となる100Gbps超の通信速度が求められているケースが多くなっています。

しかし、通信速度を向上させるためには5Gと同様に広い帯域幅が必要となり、5Gの10倍の周波数幅(1チャネルあたり1GHz幅を超える)を確保するために、100GHz以上の周波数の開拓が必要になります。

100GHzを超える周波数の中で、波長が1mm以上のものは「ミリ波」、波長が1mm未満のもの(300GHzを超えるもの)は「サブミリ波」、1THz未満の周波数は「サブテラヘルツ波」と呼ばれており、昨今の6Gの研究開発では、1THzを中心に10分の1から10倍の周波数である「0.1THz(100GHz)〜10THz」の帯域を「テラヘルツ波」と呼ぶことが増えています。

先端技術研究所の取り組み

先端技術研究所では、テラヘルツ帯に対する開発・研究として、2017年から「テラヘルツシステム応用推進協議会」に加盟し、「国立法人情報通信研究機構(以下「NICT」)」と共同研究を行っています。

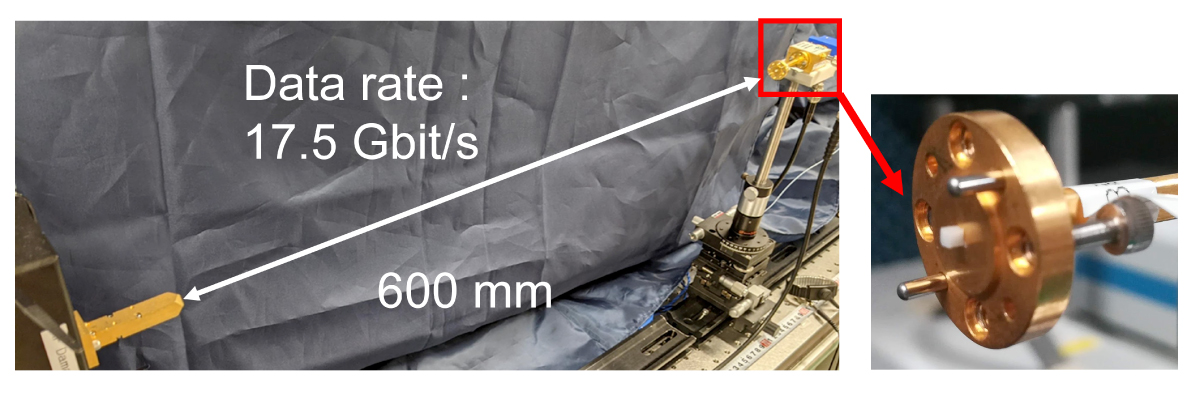

また、翌年2018年には「岐阜大学 久武研究室」を共同研究に加え、3者共同研究として、NICTの電波暗室を使った通信実験を実施。2020年には、岐阜大学が開発した「超小型誘電体アンテナ(DCA:Dielectric Cuboid Antenna)」を利用しての通信に成功しました。

2020年にはテラヘルツ測定機器の整備を行い、ソフトバンクとしての独自研究が可能に。5Gの商用サービスで用いられている周波数30GHz付近の約3倍となる90GHz〜100GHz付近、さらに3倍の300GHz付近をターゲットに開発・研究を行っています。

テラヘルツ波は、低い周波数に比べて伝搬損失が非常に大きくなるほか、雨や大気の影響を受けやすい性質があります。

そのため、テラヘルツ波を活用する際はアンテナ利得を高くする必要があると考えられていますが、アンテナ利得を上げると、アンテナから発射される電波の指向性が高くなります。

また、テラヘルツ波の波長は非常に短く(3mm以下)、アンテナ素子を非常に小さくすることができるため、これまでの通信に使われていたアンテナと同じ大きさでも比較的高い利得を得ることができます。

以上のことから、テラヘルツ波の実験においては、非常に細いビームを使った実験が行われ、光ファイバーを無線化した固定通信回線としての使い方が検討されてきました。

ソフトバンクは、移動通信事業者としてテラヘルツ波の通信をモバイル端末(スマートフォンなど、個人が持つ通信端末)向けに活用することを目指して開発・研究を行っています。

テラヘルツ帯における

アンテナの開発

無線通信を行うには、電波を送受信するアンテナが必要です。アンテナがない場合も電波が回路などから漏れ出てくることがありますが、その場合は電気信号から電波への変換効率が悪く、意図しない方向に電波を放射してしまうため、無線通信においてはアンテナの利用が必要不可欠です。

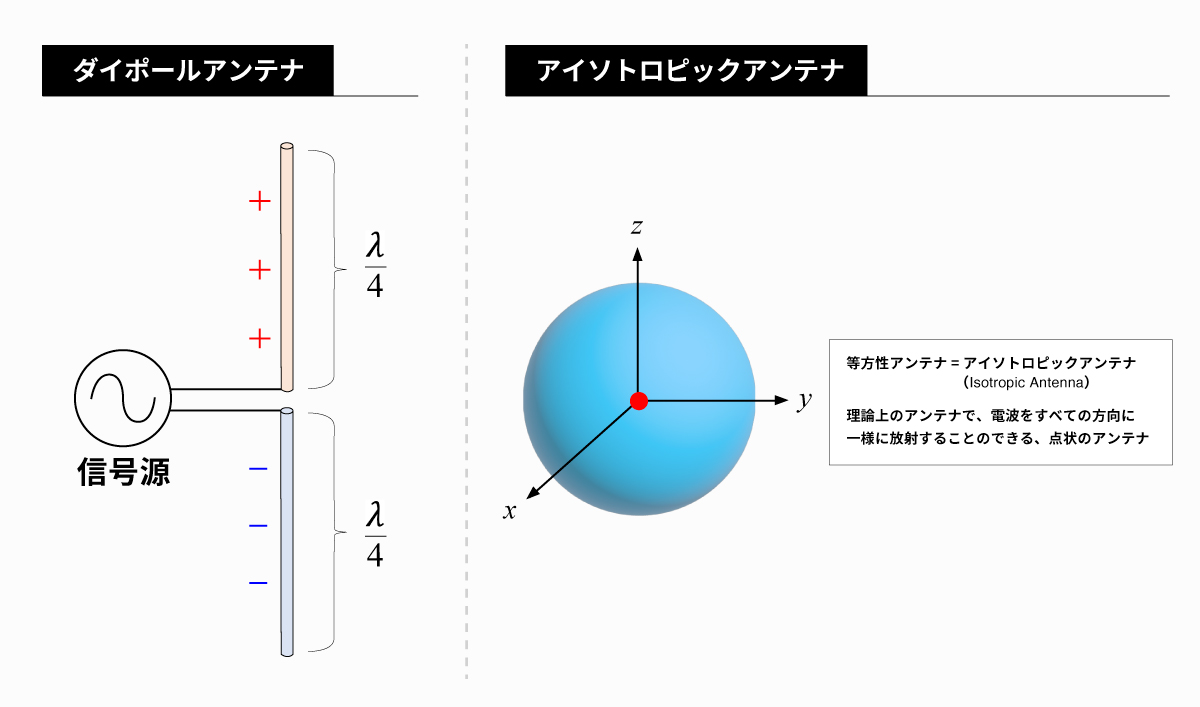

ここからはアンテナの仕組みとして、最も簡単なダイポールアンテナの構成について解説します。

ダイポールアンテナは、それぞれ「1/4λ(λ = 波長)」の長さの2本の金属棒の組がアンテナとして機能します。電気信号から電波への変換効率がいいアンテナは、波長の1/2倍や1/4倍の大きさ(長さ)を持つものが多く、波長が短いほどアンテナ全体を小さくすることができます。波長は、光速を周波数で割った値(周波数の逆数)なので、周波数が高くなるほどアンテナを小さくすることができます。

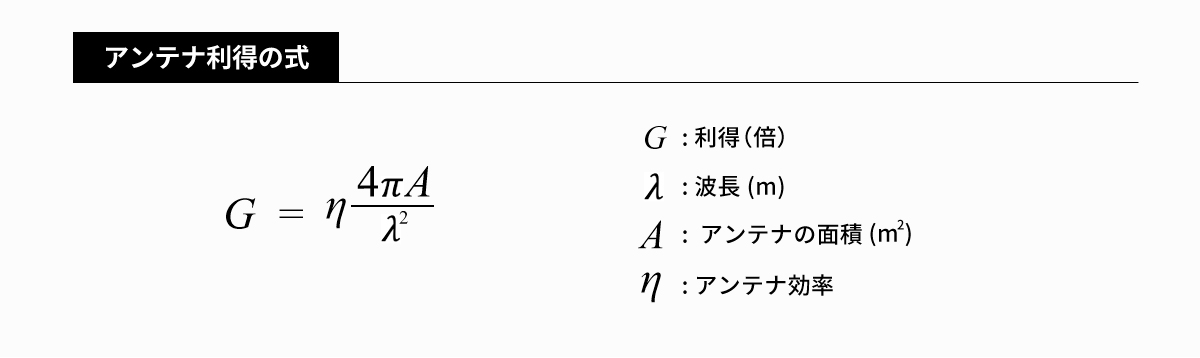

また、アンテナの効率を表す言葉として、「利得」があります。

仮にアンテナが大きさを持たないと考えた場合、その電波が放射される方向(以下放射パターン)は360度全ての方向、つまり完全な球形になります。完全球形の放射パターンを持つアンテナ(実際には存在しません)を「アイソトロピックアンテナ」と呼び、アンテナ利得の基準として考えます。実際のアンテナは物理的な大きさを持っているので、放射パターンはいびつな形になります。形がくずれるということは、アンテナから放射されるエネルギーに偏りができるということです。

エネルギーが偏ると、アイソトロピックアンテナに比べてエネルギーの密度が強くなります。アイソトロピックアンテナに比べて、どの程度エネルギーが強くなっているのかを示す値が「アンテナ利得」であり、以下の式で計算することができます。

基本的に、アンテナ利得はエネルギーが放射される方向を限定することで高くすることができます。これを「アンテナの指向性を高める」と言います。言い方を変えると「利得の高いアンテナは指向性が高い」ということです。

また、アンテナ利得の式を見ると、波長に対するアンテナの面積が大きいほど、全体のアンテナ利得は大きくなります。従来の移動通信で用いられてこなかった、ミリ波やテラヘルツといった高い周波数帯域になると、アンテナを非常に小さくすることが可能です。そのため、これまでと同じアンテナ面積が実現できれば、利得を簡単に高くすることができます。

一方で、これまでスマートフォン向けに使用されてきたアンテナは非常に小さく、これまでに利用されてきた周波数では、アイソトロピックアンテナに近いアンテナ放射パターンを持っていました。

しかし、周波数が高くなるにつれ、スマートフォンに入る程度の大きさのアンテナでも指向性を持たせることが可能に。指向性を持ったアンテナは、アンテナの向き(スマートフォンの持ち方)によって 通信の品質が変化してしまうので、効率のよい通信を実現するために電波の到来方向を知ることはとても重要な要素になります。

回転反射鏡アンテナの活用

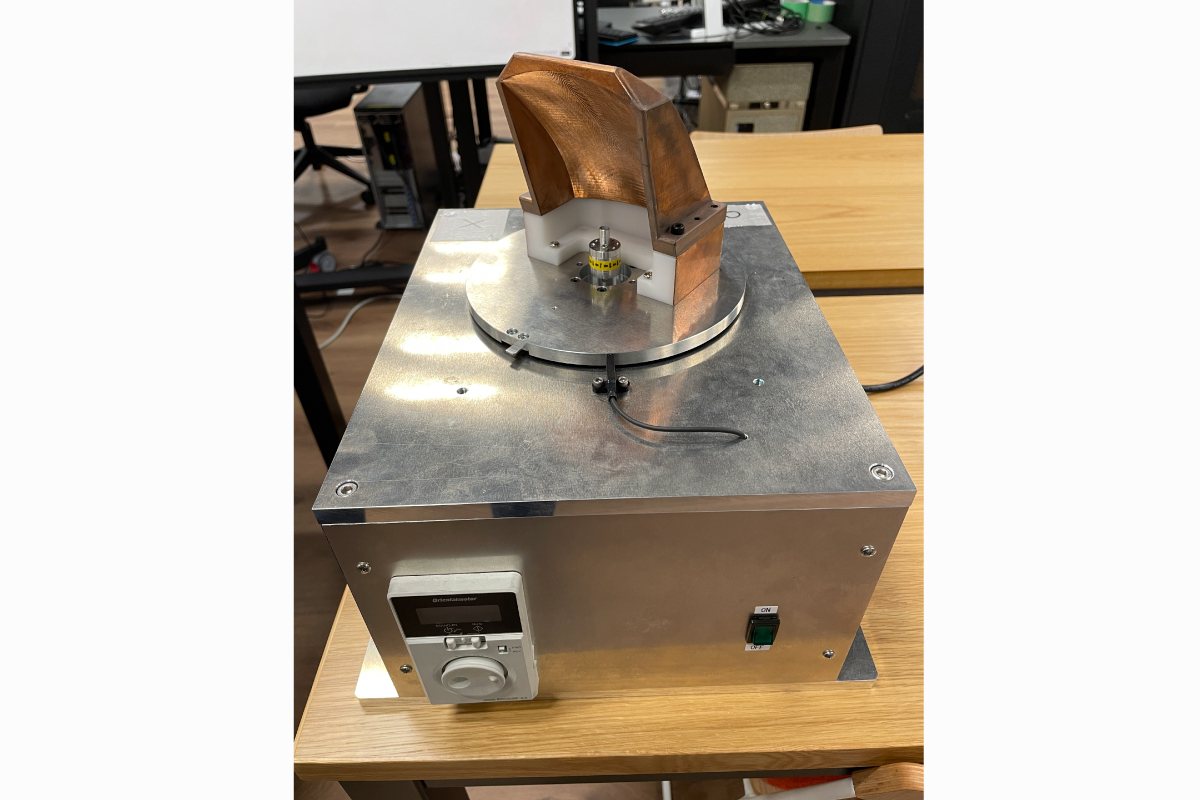

先端技術研究所は、ミリ波の到来方向を測定する技術として「回転反射鏡アンテナ」を開発しました。 回転反射鏡アンテナは、指向性の非常に高い「パラボリックアンテナ」を使うことで電波の到来方向を測定する技術を応用したもの。利得が高い分、指向性が高くなるパラボリックアンテナの特徴を活かし、ビームを360度スキャンして、電波の到来方向を測定します。

空港などで、パラボリックアンテナが回転しているところを見たことがある人もいるのではないでしょうか。こうしたパラボリックアンテナによるスキャンを行うための回転は摩擦が発生するため、高速で回転させることができません。

先端技術研究所が開発した回転反射鏡アンテナは、アンテナそのものを回転させるのではなく、パラボリック反射鏡の部分のみを回転させるため、摩擦を気にすることなく回転させることが可能です。(1秒間に最大10回転)

回転反射鏡アンテナを使うことで、ほぼリアルタイムに全方向の電波の到来方向をスキャンすることができるほか、回転反射鏡アンテナをテラヘルツに応用することで、アンテナの大きさをそのままに周波数のみを向上させ、アンテナ利得を上げることができます。(周波数が10倍で、利得100倍)

逆に、テラヘルツ波の場合は波長が非常に短く、同じ利得であればアンテナを小さくすることができるため、非常に大きな開口面積が必要とされるような特殊なアンテナも、現実的な大きさで実用化できる可能性が高くなります。

テラヘルツ帯の伝搬特性の

計測

電波によるエリア構築を行う際、「リンクバジェット」と呼ばれる式の計算を行います。これは、回線設計とも呼ばれ、無線を使ってエリアを構築する際に非常に重要なものです。

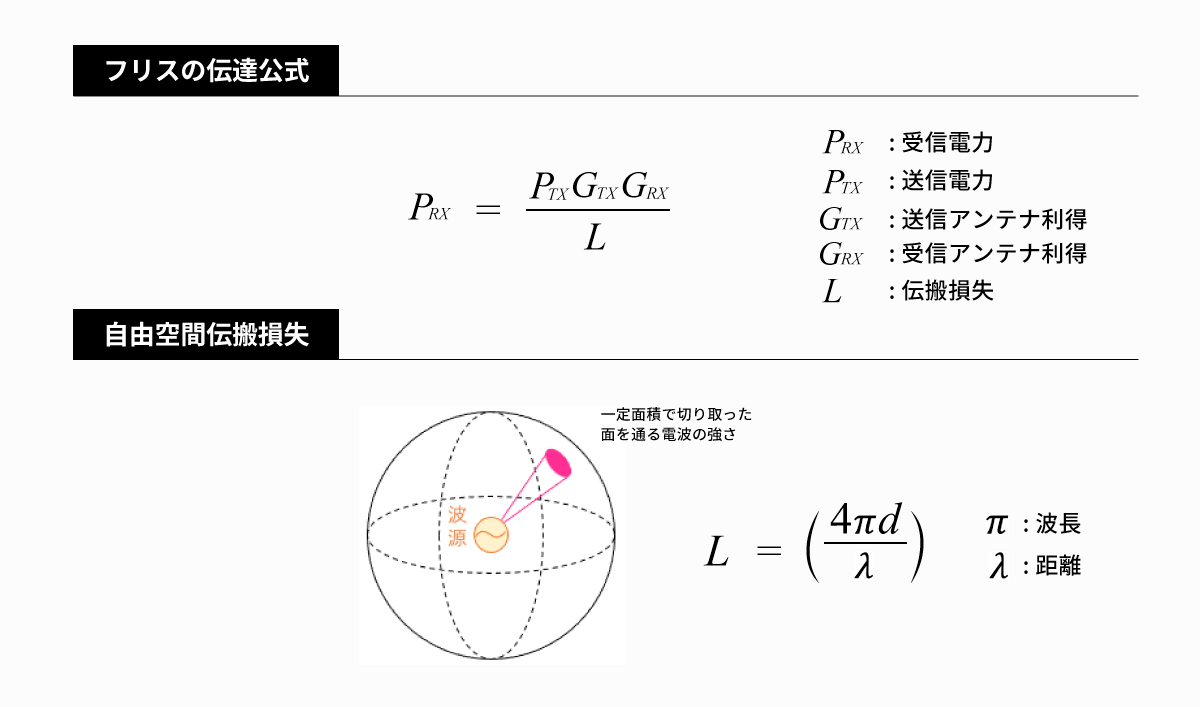

無線の伝搬を表す公式に「フリスの伝達公式(式Y)」があります。これは、電波の送信電力、送信アンテナの利得、伝搬損失、受信アンテナの利得を掛け合わせることで、受信電力を求める式ですが送信電力と送受信のアンテナ利得が一定の場合、受信電力を測定することで空間の伝搬損失を求めることができます。

しかし実際には、空間の伝搬損失には自由空間の伝搬損失(真空における純粋な電波の伝搬損失)のほか、大気による影響や雨による影響、反射の影響、車などが通ることによって起きる揺らぎ、建物の影に入ることによる影響など、様々な要因が加わって最終的な受信電力が測定されます。

真空の純粋な伝搬損失以外のものは考慮する必要がある時と考慮しなくていい時があります。そのため、すべてを考慮せずに無線エリアを作ってしまうと「車が通った時に通信が切れる」「交差点を曲がった時に圏外になる」などの問題が発生してしまいます。

そのため、これらの要素は「降雨マージン」「フェージングマージン」などといった形で考慮する必要があります。このマージンの値を「どの程度の数値で設定するか」は、繰り返し実験を行うことで収集したデータの分析が重要です。

スマートフォンで利用されている電波は、20年以上使われているため、多くのデータが収集されています。しかし、新しい周波数の開拓に必要なデータはほぼゼロに近い状態です。

先端技術研究所では、上記の「リンクバジェット※」を算出するために、さまざまな実験で検証を行っています。

- ※リンクバジェット:送信側と受信側の信号経路に存在する利得と損失を合計することによって得られる、許容可能な損失

先端技術研究所が実施した

研究・実証内容

その検証はこれまで、外部の影響を受けない屋内の電波暗室で行ってきましたが、伝搬の特性を検証するためには電波暗室のような狭い空間での特性を検証するだけでは不十分です。

そこで、2022年8月にテラヘルツ帯の実験局免許を取得し、実際の環境における電波の伝搬特性の検証を開始。実験では、ソフトバンク本社ビルの廊下での測定のほか、屋外環境での実験も行っています。

下記の写真は、受信アンテナから送信アンテナが見えない「見通し外」と呼ばれる環境において、電波の受信を確認し、その到来方向が街路灯の柱によって電波が曲げられていることを示しています。

こういった電波の到来方向の測定は、低い周波数では多く検証されてきましたが、テラヘルツ帯で検証を行ったのはソフトバンクが初めて。回転反射鏡アンテナを開発したことで、検証を実現させることができました。

通信インフラはすでに人々の生活に欠かせないものとなっており、スマートフォンだけでなく、あらゆる産業を支える社会基盤としての役割を担っています。

2030年頃を目指して進められている、6Gの商用化。その頃には通信のトラヒック需要は現在の100倍近くになると予測されており、通信技術も社会の変化に合わせて研究開発が進んでいます。これまで以上に通信インフラが産業を支えるようになる世の中で、高速で安定した通信の必要性が高まっていくことが予想されます。また、高速で安定した通信が実現することで、新たな産業が生まれることも期待されます。

テラヘルツ帯の開拓とその有効活用は、高速で安定した通信を実現するために非常に重要な位置づけとなります。

先端技術研究所では、今後もテラヘルツ帯の開発・研究に取り組み、社会インフラとして安定した超高速・低遅延なモバイルネットワークの実現を目指していきます。

- 2023.02.22

- 次世代ネットワーク

ロバストでスケーラブルなモバイルネットワークの実現に向けて