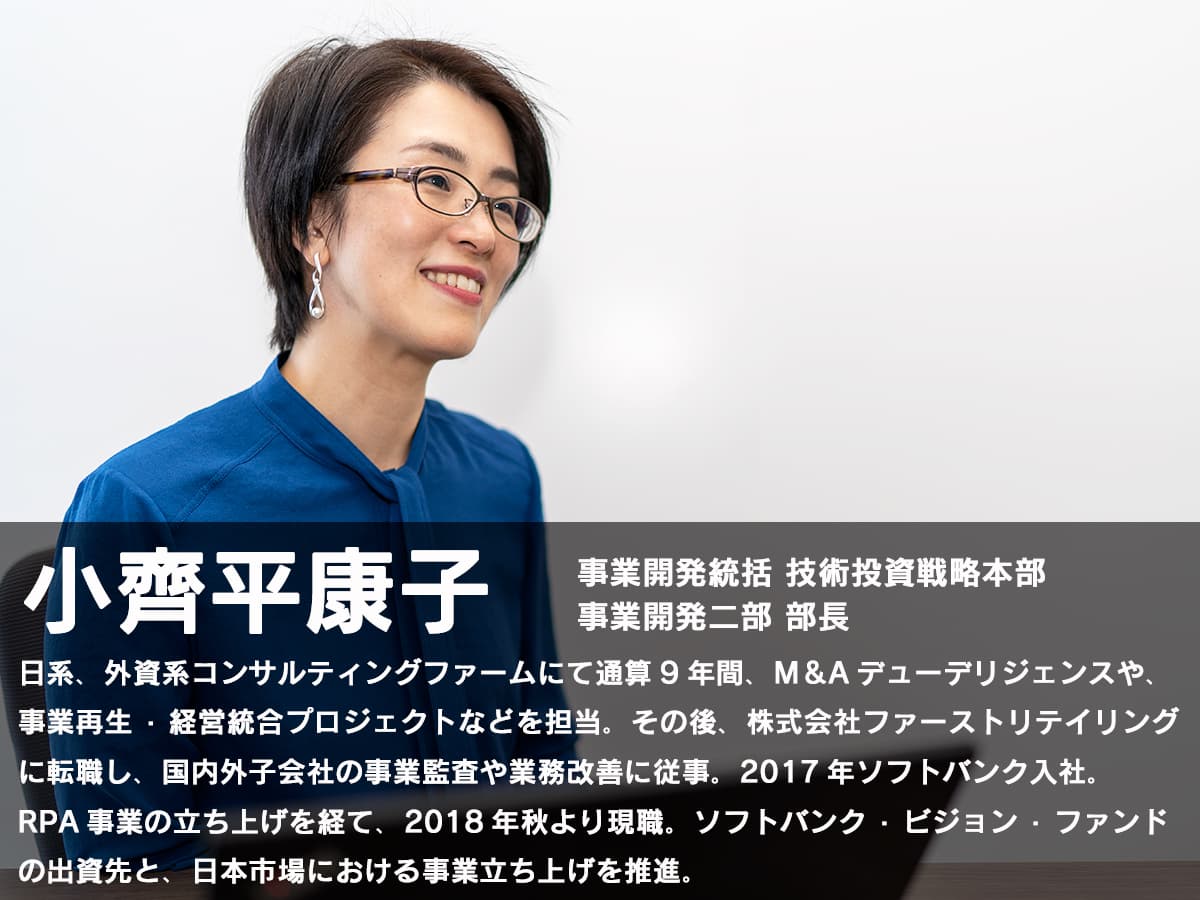

キャリアNOW

AI群戦略の最前線。入社2年目の私が感じる、未開の市場を切り拓くということ。

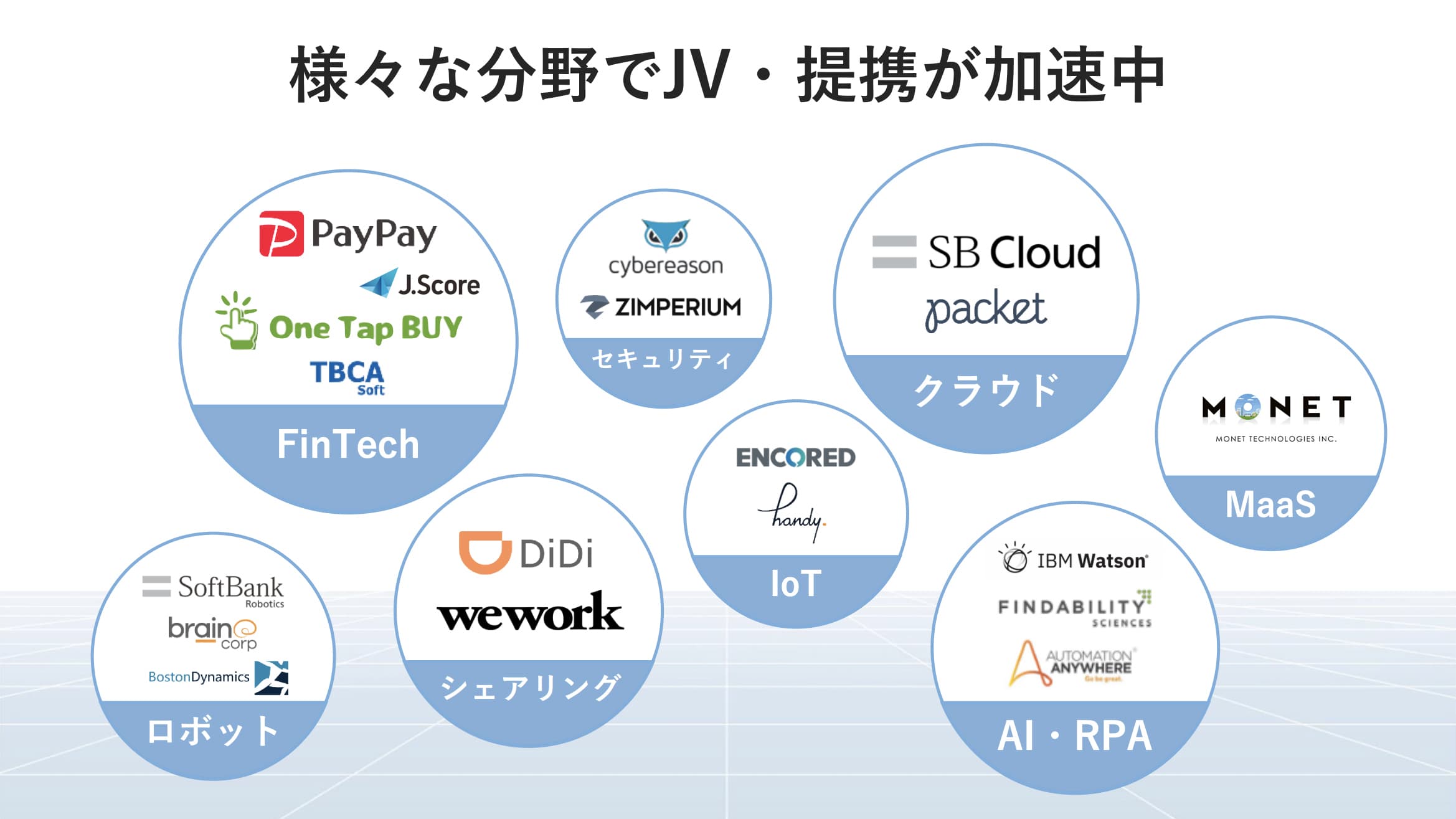

ユニコーン企業と組んで、新しいサービスを日本に生み出す

協業のスキームとして大切にしているのが、JV(ジョイントベンチャー)の設立です。協業には、協力範囲を限定した提携や、出資のみという方法もあります。

しかし私たちは、ソフトバンク・ビジョン・ファンドの出資先企業が、日本で事業展開するにあたって、彼らの成長にフルコミットしたい。 資金、人、ノウハウ、マーケティングチャネルなどのソフトバンクのアセットをフル活用して、同じゴールを目指したい。だからこそ、JVという形にこだわっています。

事業開発統括では、ここ1~2年の間に数多くのJVの設立を手掛けてきました。

代表的なものに、「100億円あげちゃうキャンペーン」でQRコード決済の認知度を一気に上げた「PayPay」や、コミュニティ型ワークスペースでワークスタイルを変革する「WeWork」、AIの需要予測を用いたタクシー配車プラットフォームの「DiDi」などです。

この春には新たに、ホテル事業などを手掛ける「OYO」の日本展開も発表しました。いずれもAIやテクノロジーを活用した今までにないビジネスモデルで、市場から大きな反響を得ています。

事業開発統括の各チームには、出資先企業と日本での事業展開を検討中の案件が複数あります。 例えば、私のチームでは日本の根幹をなす産業の、産業構造が変わりうる事業の検討を進めています。

ただ今の日本は残念ながら、テクノロジーの活用において、米中や一部のアジア諸国に後れを取っていますよね。既に日本が十分に快適で便利な社会であることもその一因となっているのではないかと思いますが、日本特有の細かく突き詰める開発力は、日本が直面する少子高齢化などの社会課題の解決も超越して、世界の新しいスタンダードにつながるのではないかと考えながら、日々邁進しています。

「新しい価値を生み出したい」その一心で選んだ先が、ソフトバンクだった

プロジェクトの多くで、クライアントがマイナスの状態からプラスに改善され、大勢のチームメンバーと達成感を共有できるのが楽しくて仕方がなかったのを覚えています。しかしその中で、クライアント企業の社員ではないのに喜んでいる自分に、少しだけ違和感がありました。

考えた先に行きついたのは、事業の当事者になりたい、自らが変革を仕掛ける側になりたい、ということでした。 ゼロから、全く新しくて大きなプラスの価値を作り出したいと考え、衣服の概念を変えてきた実績を数多く持つ、ファーストリテイリングに転職を決めました。

コンサルティングファームでの9年間で、会計や業務改善のフレームワークなど、学術的な知識は一通り学んだという自負がありました。しかし意気揚々と入社して直面したのは、本社で考えた一見MECEなプランが、現場ではヌケモレだらけとなる現実でした。

例えば、棚卸にRFIDという電子タグを導入したプロジェクトでは、店内全商品のバーコードをスキャンしないでも、電波でRFIDタグを一括読み取りできるので、棚卸が大幅に時短となるはずでした。しかしテスト当日に直面したのは、タグの読取機の充電のもちが悪く、充電にも時間がかかって、さらには充電器も延長コードも足りない…といった具合です。現場を見て、隅々までシミュレーションして考え抜くスタンスは、この時の数多の反省から学んだのかなと考えています。

監査として膨大なデータ分析を重ねるうちに、これらをAI技術によって自動化できれば、人が手掛けるよりももっと高度なパフォーマンスを出せるのではないかという思いが、日に日に強くなりました。その中で、ソフトバンクでRPA活用の新部署を立ち上げるという話を聞き、迷わずソフトバンクに飛び込んだのが今から2年前のことです。

入社後は法人向け商材を扱う部門で、RPAを扱う企業への出資や、ソフトバンクのRPAソリューションの発売準備プロジェクト、同商品の海外展開などを担当しました。その1年後、現在の事業開発統括に異動しました。

夢を語りながら、事業を軌道に乗せるために必要なのが“対話力”

ソフトバンク・ビジョン・ファンドの出資先との事業化検討は、向き合うことの全てが前例のない取り組みで、またその技術自体が、世の中にまだサービスとしては存在していないことの方が多いです。市場規模のデータなども、もちろん存在せず、法律がそのサービスを想定していないことすらあります。

事業開発という仕事は、ちょっとだけかすっているピースを集めてイメージ像を作っては壊し、絵付けまでしたけどやっぱり壊しの繰り返しで、自分の中には白髭の頑固な陶芸家が住んでいるな~と思うことがあります。

今担当している案件は、日本のGDPを支える産業のひとつです。サプライチェーンの全体像を俯瞰して、どの流れを変えれば消費者に面白い!便利!と思ってもらえるかを考えています。

プランニング段階では、リサーチ会社に依頼するとさまざまな統計数値や消費者動向調査の結果が手に入ります。しかし、それらがそのまま使えることはほぼありません。私たちが思い描く市場の、ごく一部分の情報しか出てこないからです。

また複数の情報を足し合わせることがゴールとも限りません。統計作成団体の出自や集計目的によっても数値は影響されますし、数値が合わないなぁと悩んでいたことが、関連事業の視察先店舗でのスタッフの一言で、謎が解けたなんてこともありました。

こういった瞬間こそが面白いところなのですが、仮説だらけの模索期間が長いのも事実なので、コンサルの方に”苦しい”と言われたことがあります。しかしこういったゼロから市場の模索やビジネスモデルを検討できることこそが、他社では絶対に味わえない醍醐味だと思っています。

もう一つ、これは私自身にとってのチャレンジだなと思うことがあります。

JV設立プロセスの最初のステップを、私たちはEQ(Emotional Intelligence Quotient)フェーズと呼んでいます。この期間は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドの出資先企業との信頼関係を醸成するフェーズだと位置付けています。

海外のテクノロジーやビジネスモデルは、日本国内市場にそのまま適合するとは限りませんし、幾度もディスカッションを重ねないとイノベーションは生み出せません。 加えて、EQフェーズの先にはJVの契約交渉が待っています。

収益の按分比率といったお金の話のほか、出資比率や取締役数などの経営権に関わる話は、出資先企業との理解や信頼関係がなければ、建設的な議論にならないばかりか破談となるケースすらあります。それゆえにEQフェーズでは、出資先企業の技術・プロダクトを理解するだけでなく、根底にある彼らが目指す方向性やロードマップの理解をじっくりと進めます。

これが私の大きなチャレンジとなっています。今までの対話スタイルでは、通用しなかったからです。

前職は小売でも圧倒的に交渉力が強い企業。コンサルティングファーム時代も企業破綻後の再生案件などが多く、クライアントとの対話スタンスが、いつの間にか上から目線・べき論起点だったと気がつきました。

売上が毎年倍々になるような成長スピードで、出資打診企業も引く手あまたな企業に、私たちは何ができるのか?彼らは何を目指したいのか?何を優先すべきなのか。

また日本市場をバラ色に語りすぎると、売上計画の段階でシビアなギャップに直面します。イノベーションを語りつつも、数値的には現実的なビジネスプランを示す、バランス感覚が難しいです。一緒に夢を語りながらも、現実では事業を作り上げ、共に歩んでいくというのが 目下最大のチャレンジです。

挑戦を後押しする「加点主義」が、ソフトバンクの事業開発力の源泉

ソフトバンクへの入社直後は、感覚的なギャップがあり、副本部長とは何回か喧嘩もしました。例えば出資検討中に不利な条件を提示されても、まだあまり交渉していないのに許容するよう指示されたことがあり、最初はそれが信じられませんでした。

徐々に理解できたのは、私は出資契約後1~2年で結果を出すことを目指していましたが、ソフトバンクが目指すゴールは、期間も定義も異なるということでした。仮に収益化まで3年かかっても、その後長く維持できれば良く、投資回収の時間軸が圧倒的に長い。また事業単体での成果だけでなく、既存事業とのコラボの可能性自体も高く評価する。

アパレルのように新製品でもワンシーズンごとの黒字化が求められるわけでもなく、ベンチャーキャピタルとも異なる圧倒的な期間的な余裕が、懐が深い会社だなとしみじみ感じました。出資を受ける側としては、ソフトバンクが長い目で見守ってくれるので、どんなことにもチャレンジしやすいのではないかと思います。

私がソフトバンクに転職してみて、社外の方に一番伝えたいことは、本当にチャレンジが評価される会社だということと、その機会は新卒/中途・性別・国籍・年齢の区別なく完全に公平だということです。

私が前に主導していたプロジェクトでは、当初目指していたJV設立を達成できませんでした。もちろん相手企業の意向や都合もありますが、私の進め方によるところも大きいと感じています。

しかしそのことによる人事考課でのマイナスなどはなく、”失敗した人”というレッテルを貼られることもない。今はそのプロジェクトから離れた分、新しいチャンスを得られて、今手掛けている案件へとつながっています。

減点主義のカルチャーだと、失敗したら次のチャンスが来ないことから、チャレンジしない、責任を伴う意思決定をしたくないなどの悪いループに陥りがちですよね。私はソフトバンクは本当に嘘偽りなく加点主義で、チャレンジが評価される会社なんだということを体感しています。

またソフトバンクという企業は、外から見ると一枚岩の大企業に見えるかもしれませんが、実はさまざまな大手企業がパッチワークのようにくっついて今の形になった経緯があります。

転職が今ほどメジャーでなかった時代を生きてきた40代以上の社員が、合併や異なる企業文化の融合などを経験していることが、新卒も中途も分け隔てなくやっていくカルチャーにつながっているのではないかと思います。そして今も、経歴・国籍など多様な人材がジョインして、第一線で数多く活躍しています。

だから私のような中途入社社員でも、会社の成長戦略の中心といえるプロジェクトを担うチャンスがあるのだと思います。中途入社者にはかなりうれしい環境ですよ、と言いたいですね。

モチベーション高く働くには、チームのフィット感も大事だと思います。私たち事業開発統括は150人ほどの規模ながら、統括役員から本部長、メンバーの国籍は10カ国以上にもなります。

国際色豊かな中で生まれるコミュニケーションでは、考え方の多様さによる刺激や、違いを受け入れてゼロベースで考える姿勢が、仕事での成長につながっているのではないかと感じます。

出資先とのミーティングでは、"Our World"ではなく、"Our Planet"という言葉をよく耳にします。このチームで、地球で一番のサービスを、一緒に作ってみませんか。