スマホを持たせるのはいつから?メリットは? まずはここから! スマホデビュー基礎知識

子どもにスマホを持たせる

時期はいつから?

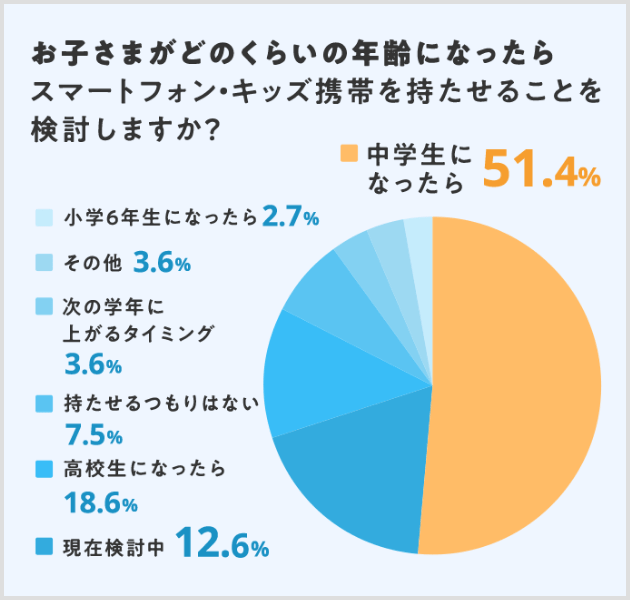

中学校に入るときに検討する

ご家庭は約50%

約半数の家庭で、中学入学をきっかけにお子さまのスマホ利用を検討しはじめていることから、お子さまが小学生の内から情報収集しているご家庭は多いようです。

※ベネッセコーポレーション|お子さまに関するアンケート(2022年8月 小学4~6年生の保護者621名が回答 )

子どもにスマホを持たせた

きっかけは?

きっかけは

「帰宅時間が遅くなること」

「本人の希望」

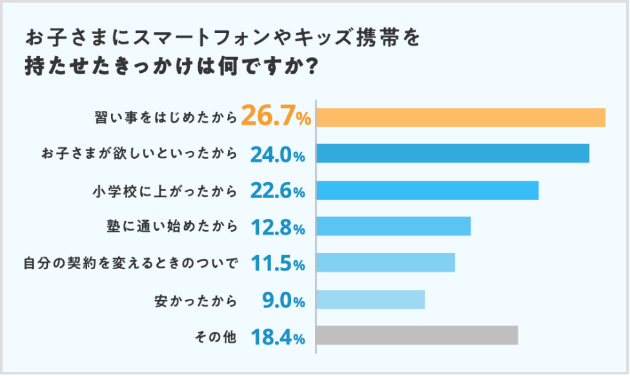

子どもにスマホやキッズフォンを持たせるきっかけは、塾や習い事をはじめたり、子ども本人が欲しいといったことが決め手になっているようです。

※ベネッセコーポレーション|お子さまに関するアンケート(2022年8月 小学4~6年生の保護者621名が回答 )

意外と知らない?子どもが

スマホを持つメリットとは?

子どもの安全やコミュニケーションの

活性化、学習促進など

様々なメリットがあります

安心・防犯性 子どものお出かけも安心

友だちと遊ぶとき、一人で習い事に行くとき、災害や事故などの緊急時にも連絡がとれることが最も大きなメリットです。

コミュニケーション活性化 友だちとも家族とも会話が増える

いまや子ども同士もスマホでつながる時代です。また家族間においても、気軽にやり取りできるメッセージアプリなどで会話が増えます。

ITリテラシー育成 IT機器を扱う力が自然とつく

スマホを持つことでインターネットやIT機器に慣れることができます。ネット詐欺など悪質な行為に敏感になることもあります。

学習促進 すぐ調べられる、だから関心が広がる

関心を持ったものを自分で即座に調べ、興味を深めていくことは、学習心の向上にもつながります。

子どもがトラブルに巻き込まれないためには?

保護者のみなさまが

気を付けるべきことを事前に

確認しておきましょう

お子さまがスマホを持つにあたり、インターネットのトラブルに巻き込まれないためにもまずは保護者のみなさまから気を付けるべきことを確認しておきましょう。

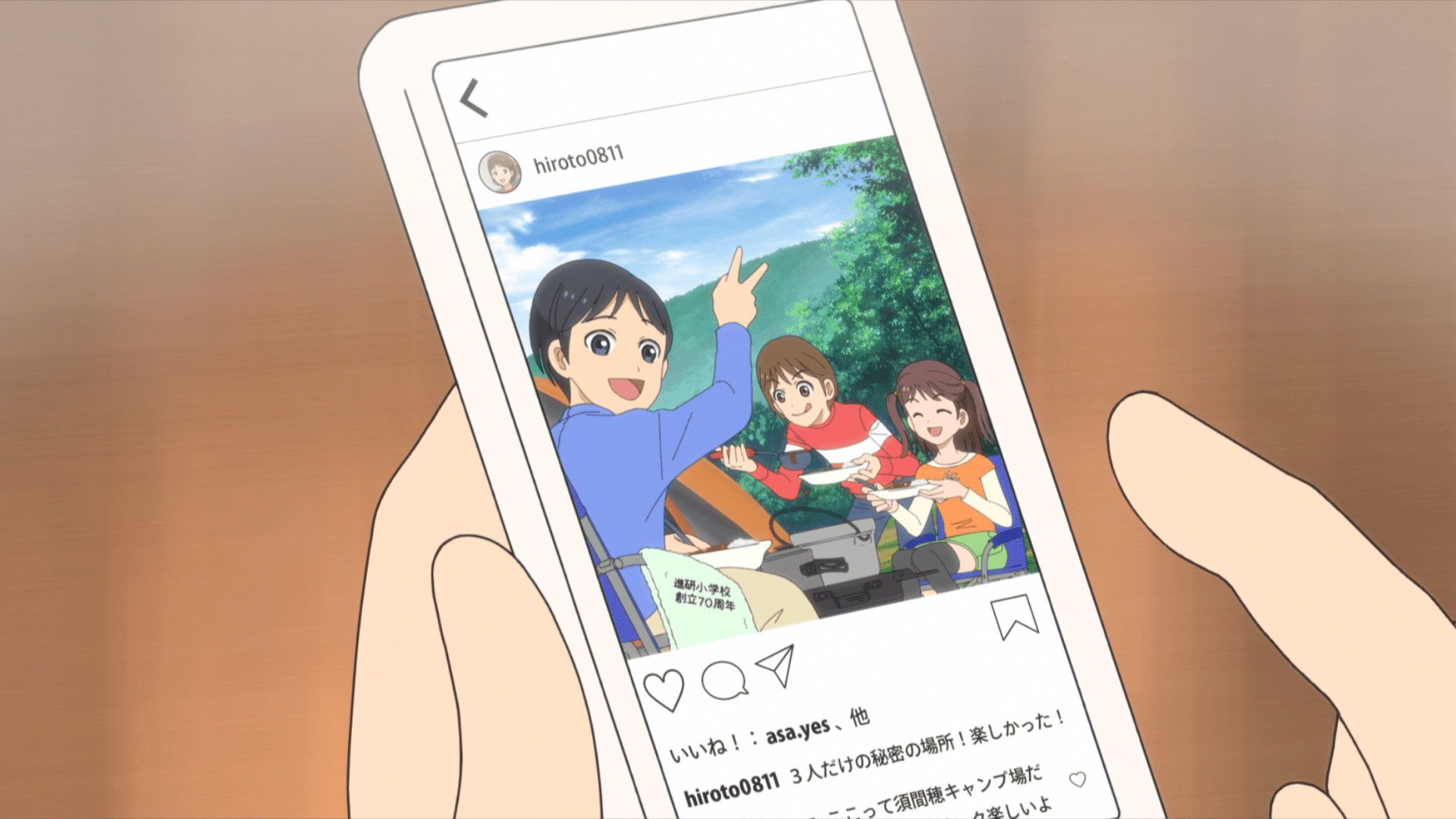

- 個人情報を不用意に公開しない

- 疑わしい情報を安易に書き込まない

- インターネット上の画像は勝手に転用しない

-

インターネット上に画像を公開する場合はよく考えてから公開する

- 悪質なサイトに悪用されるリスクがあります。

- 一度公開した画像は拡散された場合に完全に削除することはできません。

- 自分が権利を持っていない動画や漫画、写真などを勝手にアップロードしてはいけません。

-

誹謗中傷は書き込まない

- 完全な匿名は存在しません。個人特定が可能なことを考えて書き込みはしましょう。

特に、だれかを誹謗中傷するような投稿に関しては罪に問われる恐れがあることを認識しておきましょう。

スマホデビューの悩みを解決!

トラブルが心配…

子どもを守る

あんしん機能

お子さまのスマホデビューをサポートするためにソフトバンクではさまざまなあんしん機能をご用意しています。

セキュリティ面が不安…

詳しくみる

セキュリティ面が不安…

詳しくみる

ここに注意

お子さまが間違った使い方をして、個人特定できるような情報や写真を、公開してしまうなどのリスクがあります。

あんしん機能

セキュリティなどの危険がある「有害サイト」へのアクセスを制限しておくことで、重要な個人情報が漏れたり、Web上のトラブルに巻き込まれるのを回避することができます。

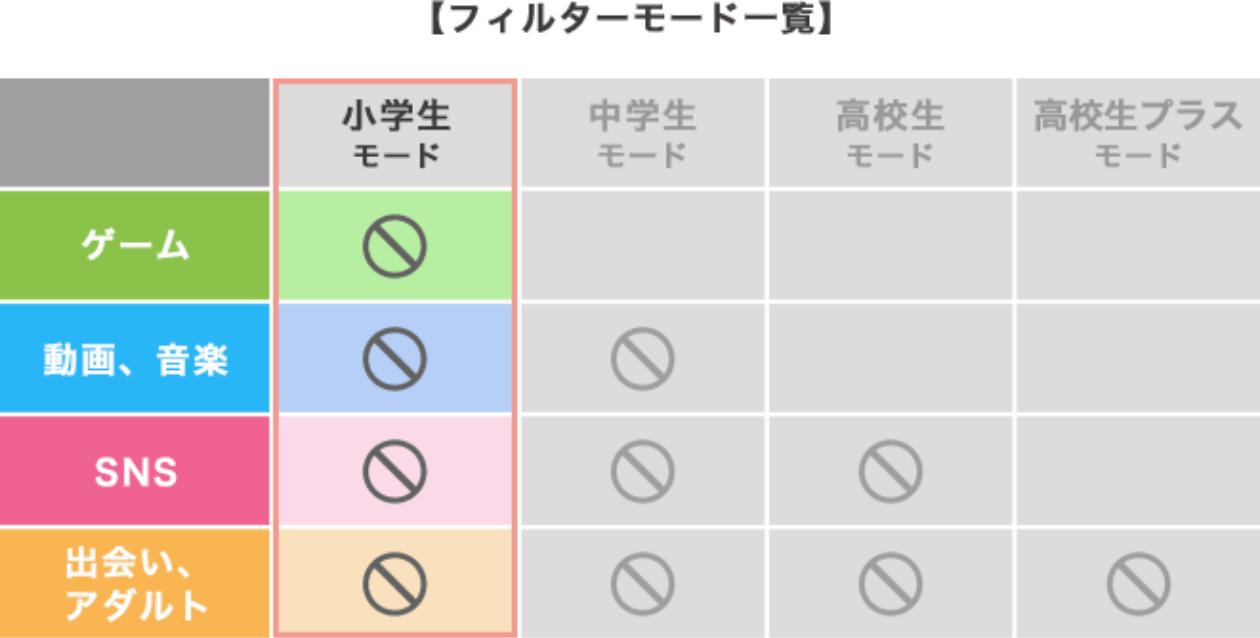

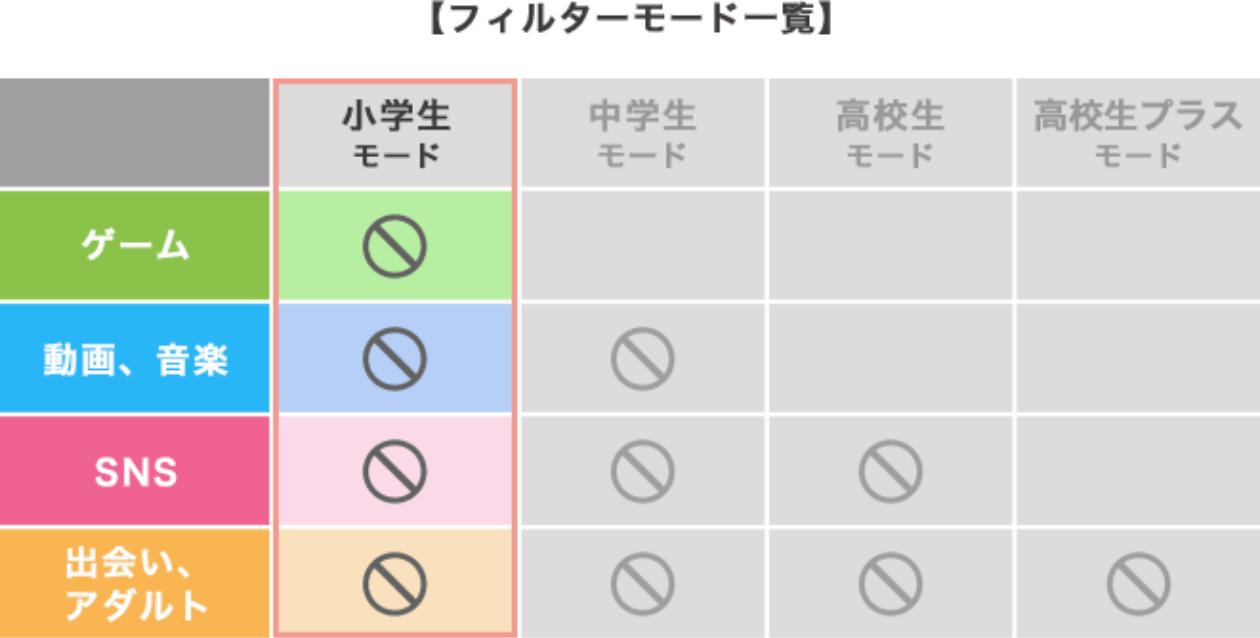

対策方法 閲覧制限の設定

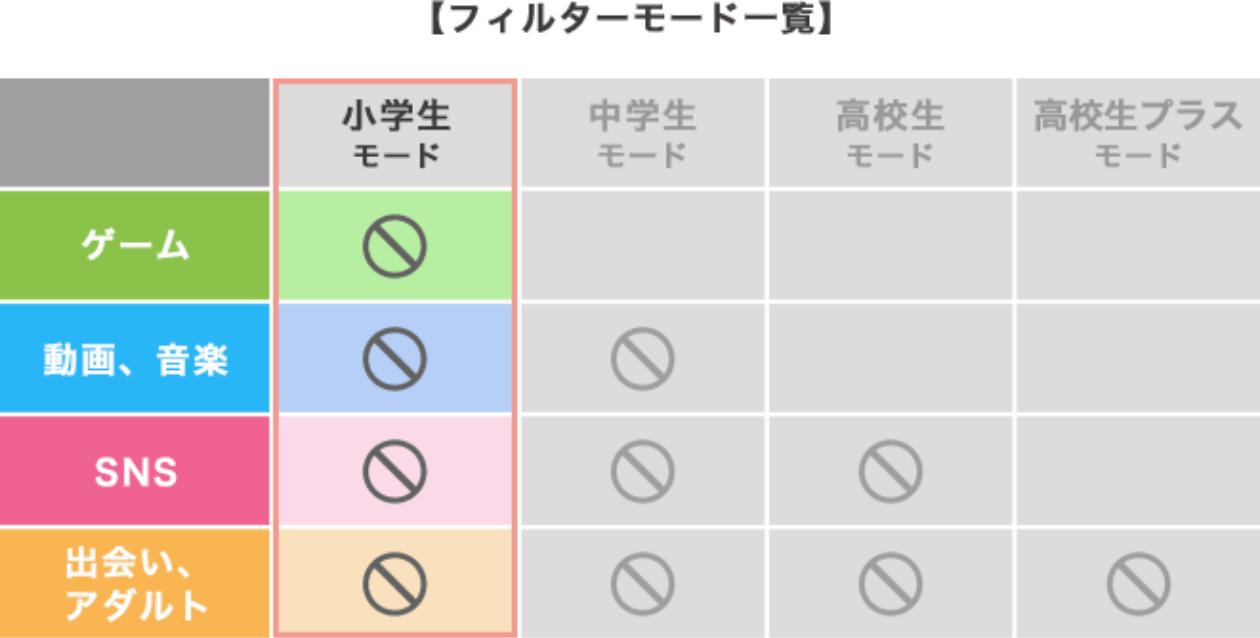

「あんしんフィルター」をご利用いただくと、お子さまの年齢や知識・判断力にあわせて、4種類のフィルターのモード※1が設定できます。さらにはお子さまの要望に応じて個別のサイト閲覧やアプリ利用※2の閲覧許可をすることができます。

- ※1 iPhoneは年齢での4段階、Androidは学齢での4段階の設定となります。

- ※2 アプリの閲覧制限は、お子さまがAndroidの場合のみご利用になれます。

SNSって怖いんじゃないの?

詳しくみる

SNSって怖いんじゃないの?

詳しくみる

ここに注意

親の目の行き届きにくいSNS上でのトラブル。例えば…

- 友達同士でのトラブルやいじめ

- ネット犯罪に巻き込まれてしまう

- 知らない人と繋がってしまう

あんしん機能

通話とWeb閲覧履歴の確認※や、SNSの閲覧を制限することができる機能でSNSトラブルを起こさないよう親が管理することができます。※ Androidの場合のみ対応

対策方法 1 閲覧制限の設定

「あんしんフィルター」をご利用いただくと、お子さまの年齢や知識・判断力にあわせて、4種類のフィルターのモード※1が設定できます。さらにはお子さまの要望に応じて個別のサイト閲覧やアプリ利用※2の閲覧許可をすることができます。

- ※1 iPhoneは年齢での4段階、Androidは学齢での4段階の設定となります。

- ※2 アプリの閲覧制限は、お子さまがAndroidの場合のみご利用になれます。

対策方法 2 通話・Web閲覧履歴の管理機能

あんしんフィルターを起動し、事前に設定すると、管理サイトからお子さまの利用状況を把握できます。お子さまと話し合いながら、使い方についてルールを決めていきましょう。

【確認が可能な履歴】

子どもがiPhone、iPadの場合 事前の設定(プロファイルのインストール)が必要になります

- インターネット履歴

- インターネットの利用状況、アクセスしたサイト、ブロックされたサイトの履歴を一覧

子どもがAndroid・タブレットの場合

- インターネット履歴

- インターネットの利用状況、アクセスしたサイト、ブロックされたサイトの履歴を一覧

- 通話履歴

- 通話の発信、着信履歴

勉強時間や家族との会話は減らない?

詳しくみる

勉強時間や家族との会話は減らない?

詳しくみる

ここに注意

スマホを持つことでひとりの時間が長くなり、家族のコミュニケーションが減らないか不安ですよね。

あんしん機能

夕食の時間はスマホを制限するなど、利用時間を管理することができます。スマホの利用時間を家族で話し合って決めておくことが大事です。

対策方法 利用時間の管理

「あんしんフィルター」をご利用いただくと、勉強時間や夜間利用を防ぐなど、お子さまが利用できるスマートフォンの時間を管理できます。※1

- ※1 利用時間の管理機能において、利用時間の制限を設定された場合でも、以下の機能はご利用になれます。

Android:緊急通報、緊急速報メール、災害用伝言板、位置ナビLink

iPhone、iPadの場合:内蔵アプリ(電話、カメラ、メールなど)、緊急通報、緊急速報メール

有害サイトをみせたくない

詳しくみる

有害サイトをみせたくない

詳しくみる

ここに注意

子どもが、SNSやネットを見ていて、不適切な情報や動画に触れてしまうリスクもあります。

あんしん機能

不適切な情報や動画への接触を避けるために、「有害サイト」へのアクセスを制限することができる機能があります。特にスマホデビュー間もないときなどは親の管理の元で使用することでお子さまを守ることができます。

対策方法 1 閲覧制限の設定

「あんしんフィルター」をご利用いただくと、お子さまの年齢や知識・判断力にあわせて、4種類のフィルターのモード※1が設定できます。さらにはお子さまの要望に応じて個別のサイト閲覧やアプリ利用※2の閲覧許可をすることができます。

- ※1 iPhoneは年齢での4段階、Androidは学齢での4段階の設定となります。

- ※2 アプリの閲覧制限は、お子さまがAndroidの場合のみご利用になれます。

対策方法 2 通話・Web閲覧履歴の管理機能

あんしんフィルターを起動し、事前に設定すると、管理サイトからお子さまの利用状況を把握できます。お子さまと話し合いながら、使い方についてルールを決めていきましょう。

【確認が可能な履歴】

子どもがiPhone、iPadの場合 事前の設定(プロファイルのインストール)が必要になります

- インターネット履歴

- インターネットの利用状況、アクセスしたサイト、ブロックされたサイトの履歴を一覧

子どもがAndroid・タブレットの場合

- インターネット履歴

- インターネットの利用状況、アクセスしたサイト、ブロックされたサイトの履歴を一覧

- 通話履歴

- 通話の発信、着信履歴

料金が高くなりそう

詳しくみる

料金が高くなりそう

詳しくみる

ここに注意

間違って高額有料アプリを購入してしまったり、ゲームなどのアプリに課金をして、

高額請求になったりと、料金の不安がありますよね。

あんしん機能

ソフトバンクまとめて支払いを使えば、利用可能額を設定して、使い過ぎを防止できます。事前に使える金額を相談し、ルールを決めておくことが大事です。

対策方法 課金の制限機能

「ソフトバンクまとめて支払い」では、お客さまのご契約内容・ご利用状況などにより、当社にて利用可能額をあらかじめ設定しています。

お客さまはその利用可能額の範囲で1ヵ月間※1あたりの利用可能金額を設定可能です。

ご利用上限額は、1円単位で設定することができ、使いすぎを防止できます。

設定には、パスワード登録が必要なため、お子さまが金額を変更することはできず、安心してスマホを持たせることができます。

| あらかじめ設定されている利用可能額 | |

|---|---|

| 使用者年齢※2 | 利用可能額 |

| 満12歳未満 | 最大 2,000円/月 |

| 満20歳未満 | 最大 20,000円/月 |

-

※1

1ヵ月間とは、毎月の携帯電話料金の起算日・締切日と同一です。

請求スケジュールを確認する - ※2 使用者年齢とは、ご契約時に「使用者情報」として登録いただいた生年月日の情報を指します。

- 携帯電話料金を支払期日までにお支払いいただけなかった場合、翌請求月開始日より最大8日間、「ソフトバンクまとめて支払い」の利用ができなくなる場合があります(支払期日後にお支払いいただいた場合でも、翌請求月開始日より最大8日間ご利用を制限させていただきます)。

- 利用可能額は予告なく増減する場合があります。

- 使用者情報のご登録がない場合の利用可能額は、満20歳未満の扱いとなります。

- 法人契約の場合、使用者年齢は満20歳以上の扱いとなります。

- 利用可能額が減額となった場合、ご購入いただいた定期購入(継続課金、月額・年額課金)分は自動解除になる場合があります。

- 上記の内容は予告なく変更になる場合があります。

子どもがどこにいるかを知りたい

詳しくみる

子どもがどこにいるかを知りたい

詳しくみる

「あんしんフィルター」をご利用いただくと、お子さまの居場所を知りたいときに、確認できます。※1

iPhone、iPad の場合はご利用いただけません。※2

- ※1 スマートフォンは、Wi-Fiやモバイルネットワークなどのデータを使用しておおよその位置を特定することができますが、環境によっては実際の位置と大きく異なる場合があります。

- ※2 「iPhoneを探す」からリアルタイムな位置情報をご確認いただけます。

子どもと一緒に正しい知識を!

アニメで学ぼう!

親子で決める

スマホルール

スマホにはさまざまな危険があることを、お子さま自身が知っておくことが大切です。親子で決めるルールがなぜ必要かの理解にもつながります。親子でいっしょに学習アニメを見てみましょう。

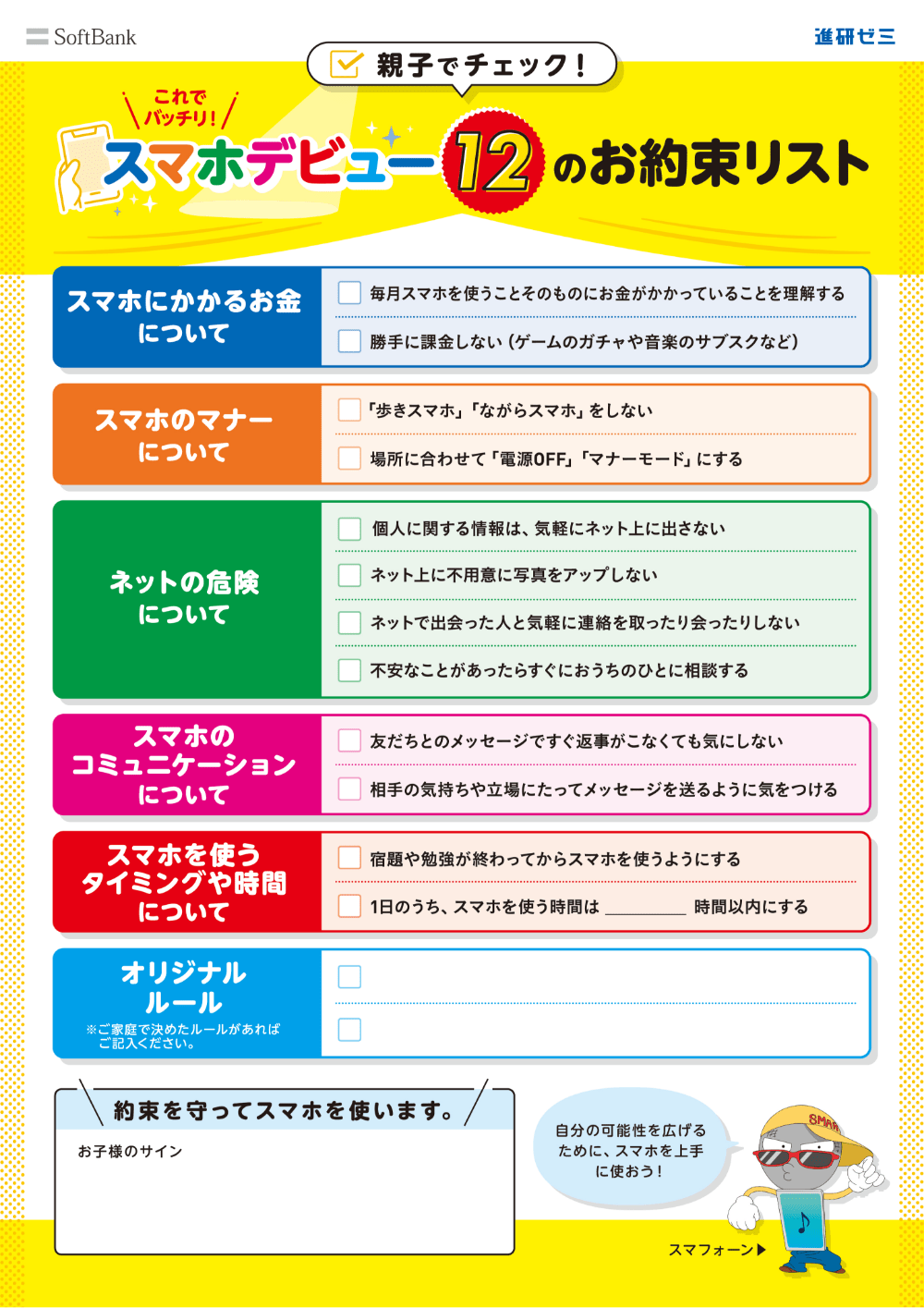

使用時間や使い方、やってはいけないこと、禁止ではないけれどやる前に保護者に相談しなければいけないことなど、以下のルールリストを参考に話し合って決めておきましょう。

これでバッチリ!

スマホデビュー12のお約束リスト

スマホデビューに必要なお約束を親子でチェックすれば、スマホデビューの準備はバッチリ!

子どもが

安全に使用していくために

トラブルを見つけるには、親同士の

情報交換も大事

特に低年齢のうちは、お子さま同士のやり取りやスマホの使用状況を見て、親同士で共有しておくと、トラブルに気づきやすくなります。

定期的にチェックも

SNSで不審な人物とつながっていないか、有害なサイトにアクセスしていないか、などをチェックしましょう。ルール作りの際に、きちんと見せることも盛り込んで約束しておくとスムーズです。

成長にあわせてルールの見直しも

小学生のうちに決めたルールは、中学生、高校生と成長していくなかで生活の実態に合わなくなっていくかもしれません。当初のルールに固執するのではなく、実際の使用状況を鑑みて都度見直し、「現実的に守れるルール」にすることが大切です。

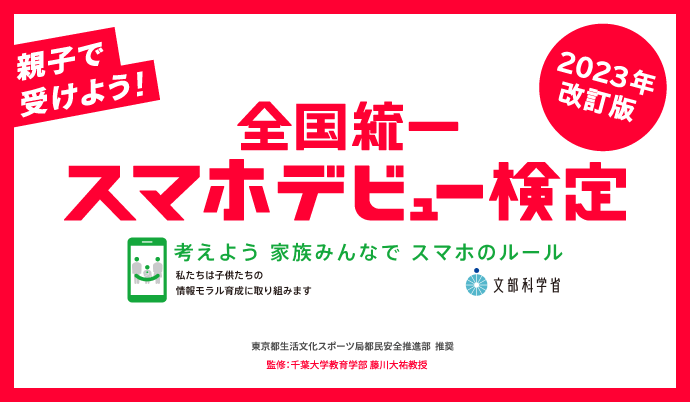

親子で受けよう!

スマホデビュー検定

スマホデビューする上でぜひとも知ってい欲しい知識を、身につけてもらうための検定です

ソフトバンクは家計も安心!

子も親もおトクな

デビュープラン

-

対象プランのおトクな割引

スマホデビューで

-

親もPayPayポイントもらえる

ソフトバンクの対象プランで

5〜22歳対象

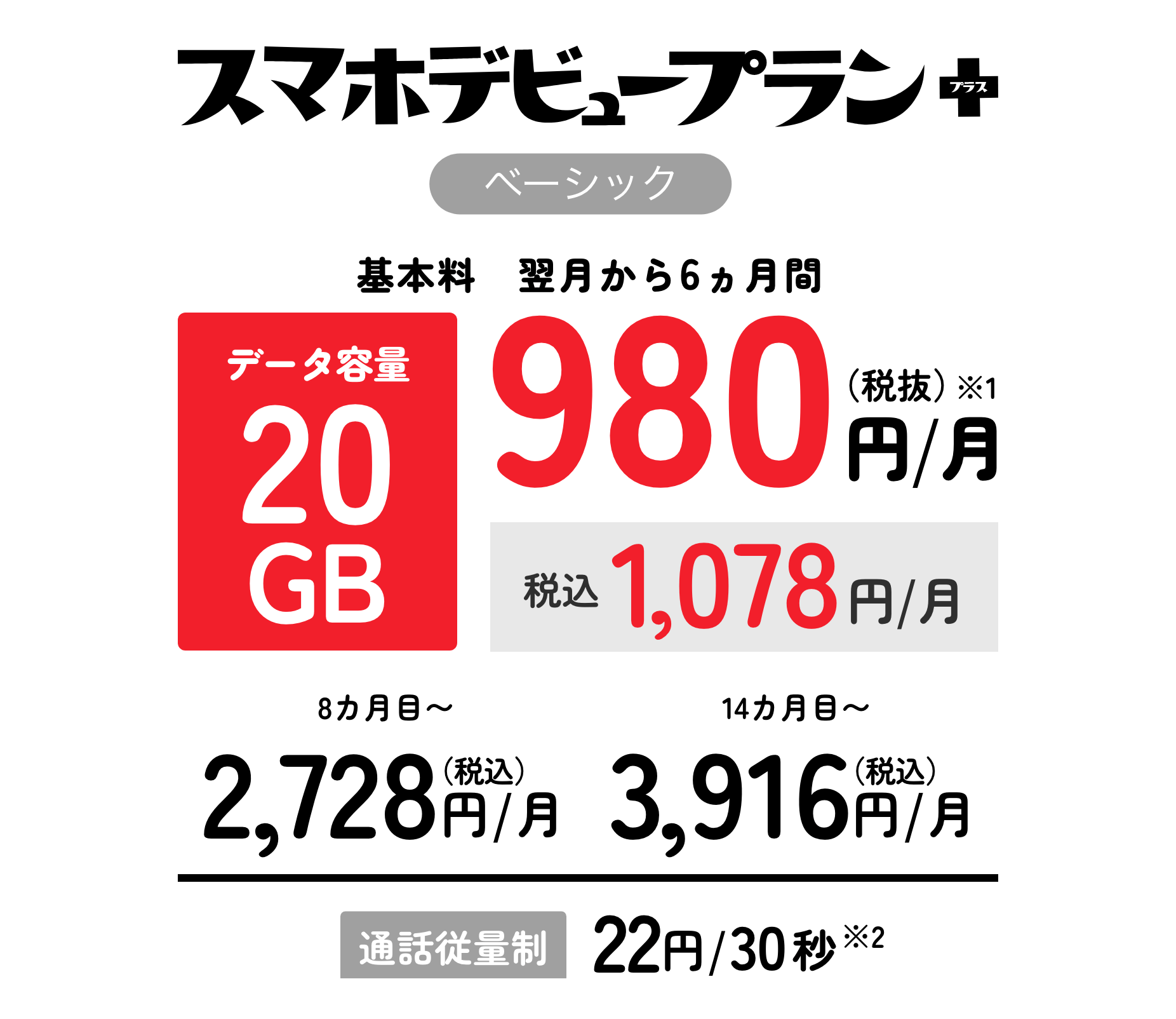

- ※1 基本プラン(音声)・データプラン20GB(スマホ)・1年おトク割+・デビュー特典(割引)適用時。過去に本適用を受けたことがある使用者は対象外。おうち割 光セット、長期継続特典など一部割引サービスは併用不可。申し込み要

- ※2 ナビダイヤル(0570から始まる番号)など一部対象外通話あり。

- スマホデビュープラン+は、新規契約(5~22歳)、ガラケーからスマートフォンへ機種変更またはのりかえ(MNP/番号移行)が対象。

- 「1年おトク割+」が適用中または過去に適用されたことがある場合は、「1年おトク割+」の割引は適用されません。

- SMS・海外でのご利用分は、別途料金が発生します。

- 本キャンペーンの終了時期は、別途ご案内します。

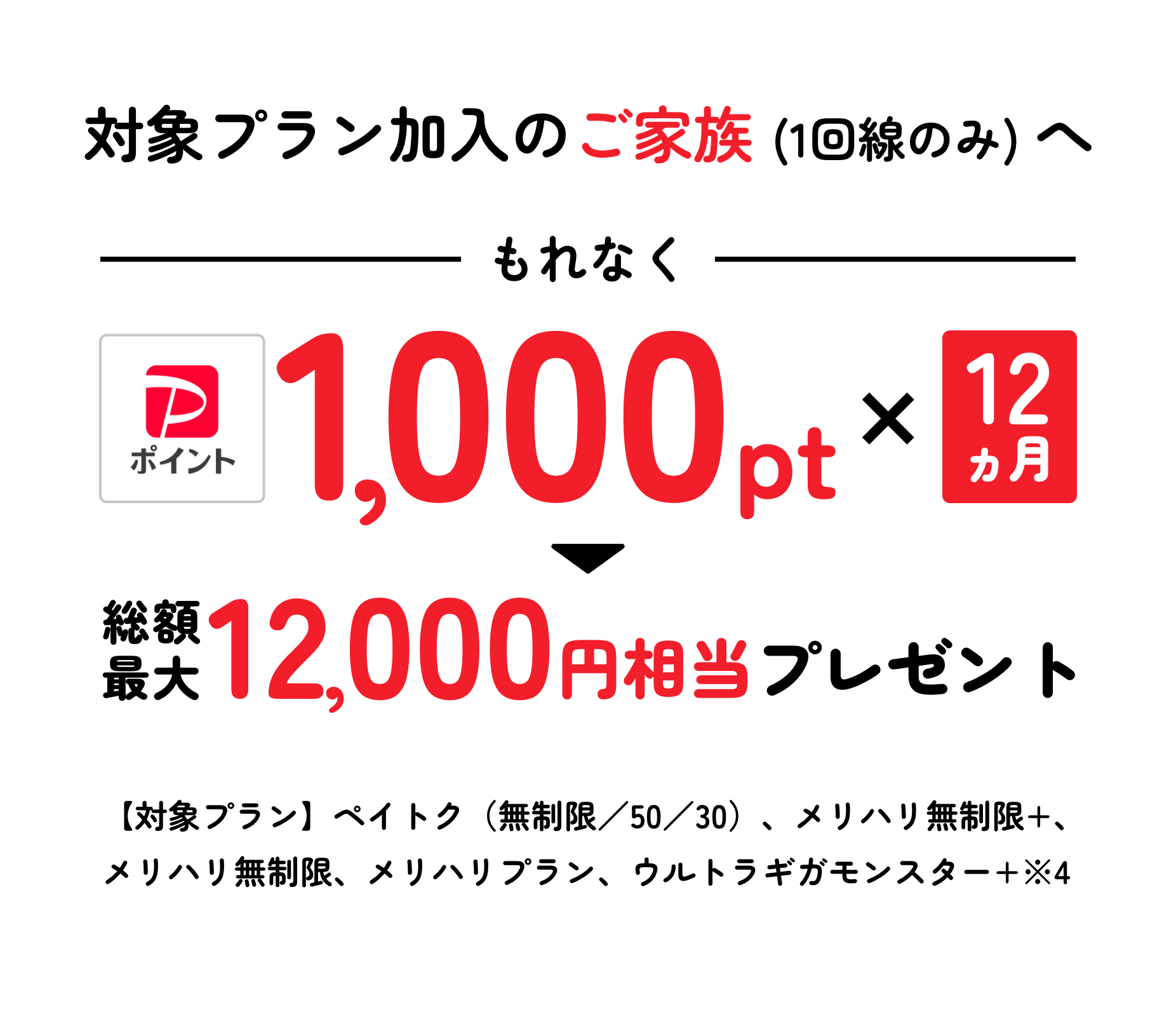

お子さまのスマホデビュープラン+(ベーシック)加入で※3

- ※3 デビュー特典(割引)の適用条件を全て満たすことが必要です。適用回線1回線あたり、1人のみ受取可能です。

- ※4 データプラン50GB+、データ定額50GBプラス

- デビュー特典(PayPayポイント)適用時。

- 本キャンペーンが適用中の方は対象外です。

- 本キャンペーンの終了時期は、別途ご案内します。