サプライチェーン全体で

「ネットゼロ」を推進

ソフトバンクは、自社の事業活動や電力消費などに伴い排出される温室効果ガス「スコープ1」および「スコープ2」を2030年までに実質ゼロにする「カーボンニュートラル2030」に加え、取引先などで排出される温室効果ガス「スコープ3」の排出量も含めた「サプライチェーン排出量」を、2050年までに実質ゼロにする「ネットゼロ」の実現に当社グループ全体で取り組んでいます。

ネットゼロに向けた取り組み

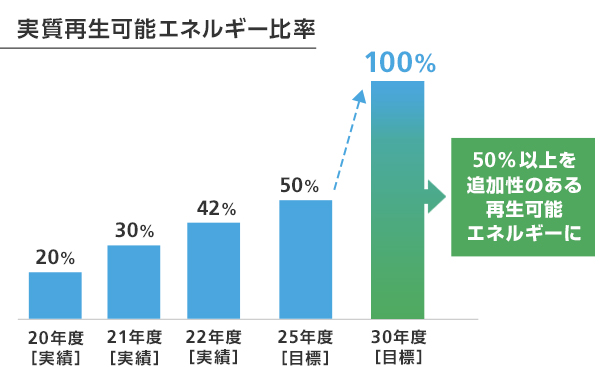

2030年使用電力100%再エネ化

当社は、2030年度までに事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギー化することを目指し取り組みを進めています。あわせて、そのうち50%以上※1を追加性のある再生可能エネルギー※2で調達することを目指し温室効果ガスの排出の削減を推進します。

[注]

- ※1 自社およびWireless City Planning株式会社の合計

- ※2 風力や太陽光などの再生可能エネルギーによる発電からの新規調達

追加性のある

再生可能エネルギーの長期調達契約

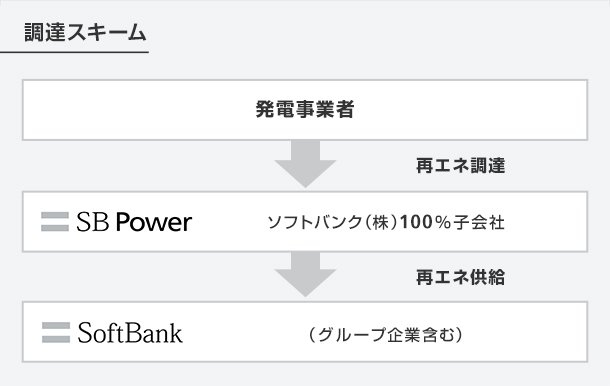

当社は、再生可能エネルギーを新規調達していくことにより、将来的に通信事業に必要な電力の全てを再生可能エネルギー発電で調達することを目指します。

長期の再生可能エネルギー調達契約を結び、2030年度には自社で使用する電力の50%以上を追加性のある再生可能エネルギーにしていくことで温室効果ガスの排出を削減し、当社のカーボンニュートラルの達成と脱炭素社会の実現に貢献します。また、長期の調達契約は、電気代の高騰影響を受けにくい事業構造への転換を後押しします。

基地局使用電力の

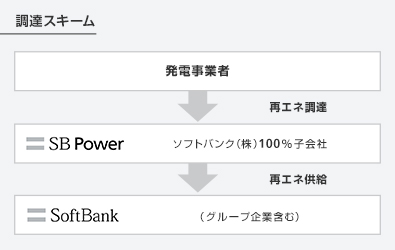

再生可能エネルギー化

移動体通信事業を主力事業とする当社の温室効果ガスの年間排出量は、CO2換算で約68万トン(2019年度実績)で、そのうち半分以上が全国の基地局で使用されています。また、年間排出量を平均的な一般家庭の数に換算すると、約25万世帯分に相当します。温室効果ガスの排出量削減のため、SBパワー株式会社が供給する実質再生可能エネルギーによる電気※への切り替えを決定し、2022年度には基地局使用電力の72.1%の実質再生可能エネルギー化を達成しており、2023年度には80%以上を目標としています。

[注]

- ※ 再生可能エネルギー指定の非化石証書を組み合わせることで、再生可能エネルギー比率100%かつCO2排出量ゼロの電気の供給を実質的に実現

最先端テクノロジーを活用した

省エネ対策

AIやIoTなどを活用した

電力効率化

AIやIoT、ビッグデータなどの最先端テクノロジーを活用し、膨大な環境データをAIの学習機能によって分析することで地球環境に与える影響が予測できると言われています。その予測からさまざまな対策を打てるようになるため、世界で注目されているのが、環境問題における最先端テクノロジーの活用です。

最先端テクノロジーやグループ企業とのシナジーを最大限に活用し自社の施設・設備の電力効率化や環境負荷軽減対策に取り組みます。

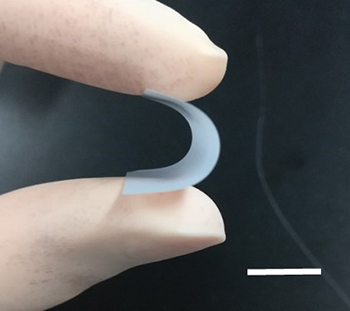

次世代電池の開発を通じた

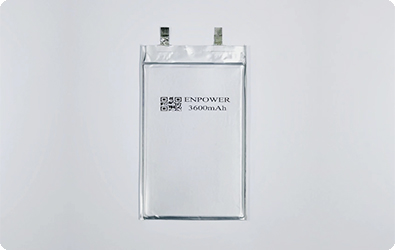

環境負荷軽減

次世代電池の開発・実用化に向けた研究開発を通じた環境負荷軽減に取り組んでいます。デバイスの進化による電力の消費が増え、CO2排出量の増加につながっています。デバイスに搭載される電池を高容量化、高エネルギー密度化することでデバイスや機器のパフォーマンスを向上・効率化し、環境への負荷を軽減することができます。また、2021年6月に「ソフトバンク次世代電池Lab.(ラボ)」を設立。同ラボにて世界中のさまざまな次世代電池の評価・検証を行っており、2021年10月には米国Enpower Greentech社と共同で、質量エネルギー密度が従来の電池比で約2倍以上(520Wh/kg級)となる、軽量かつ高容量な質量エネルギー密度の高いリチウム金属電池の実証に成功しています。

今後、研究開発や早期実用化を推進することで、次世代電池の開発を促進するプラットフォームになることを目指しています。

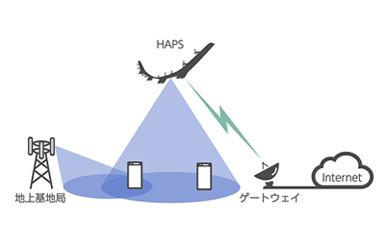

環境負荷の少ない

通信インフラの実現

当社は、上空から通信ネットワークを提供するシステム「HAPS(High Altitude Platform Station)」を構築し、成層圏を飛行し続ける無人航空機「Sunglider」を開発しました。太陽光発電や蓄電技術の発展により、安定的な飛行と通信サービスを提供することで、環境負荷の少ないインフラの実現を目指しています。

その他の取り組み

スコープ3削減に関連する

取り組み

当社は、スコープ3削減において、最終的に削減することができずに残余排出が発生した場合の対策として、中和クレジットや永久炭素除去、CO2の森林吸収、海洋吸収などの検討も行っています。国立研究開発法人産業技術総合研究所がCO2分離回収・資源化・固定化技術の研究開発に取組むため設立した、CO2分離回収・資源化コンソーシアムの設立趣旨に賛同し、業界全体の技術向上へ寄与する目的で参画しています。

また、ナチュラルキャピタルクレジットコンソーシアム(NCCC)に初期メンバーとして参画し、ITを活用したカーボンクレジットの創出への貢献による森林整備の活性化を図ります。

社会全体のCO2削減の取り組みとして、「未来とサンゴプロジェクト」をサンゴの植え付けや環境保全を積極的に行う沖縄県恩納村や多数の企業や団体と合同で立ち上げ、サンゴ礁の保全活動を通して海洋生態系の回復による海洋の二酸化炭素吸収の促進に貢献しています。

また、当社のグループ会社であるSBパワー株式会社が提供するCO2排出量ゼロの家庭向け料金メニュー「自然でんき」では、1契約につき毎月50円の活動支援金をSBパワー株式会社が拠出し、森林保全活動の支援を行っています。

その他にも、一部の製品についてカーボンフットプリントを算定しており、今後はさらに把握する製品を増やしていきます。

トピックス

気候変動への対応をけん引する

マテリアリティ

「テクノロジーのチカラで

地球環境へ貢献」

-

持続可能性のある地球を次の世代につなぐため、最新のテクノロジーを活用し、気候変動への対応・循環型社会の推進・自然エネルギー普及に取り組むことで、持続可能な社会の実現と持続的な成長の両立と社会の課題解決を目指しています。

テクノロジーのチカラで地球環境へ貢献(マテリアリティ)