読者の皆さんはお酒を飲めるタイプですか? 年末年始や新年会、忘年会、歓迎会、送別会、懇親会、などなど、例を挙げればキリがないほどお酒を飲む機会がありますよね。一方で、お酒の飲み過ぎを原因とした健康問題やさまざまなトラブル、ハラスメントや暴力、飲酒運転などの犯罪まで、社会的問題になるようなニュースも度々報じられています。

お酒の場を楽しく過ごすためにはどのようにするのが良いのか、酒類を製造・販売する企業の責任として適正飲酒の大切さの啓発に取り組んでいる、サントリーグループの「DRINK SMART アンバサダー」にお酒との上手な付き合い方を教えていただきました。

目次

教えてくれた人

サントリーホールディングス株式会社 お酒ほどほどアンバサダー

細川 七奈(ほそかわ・なな) さん

適正飲酒の大切さを社内外に啓発する活動の一環として設けた「DRINK SMARTアンバサダー」制度を開設し、自らもアンバサダーとして活躍。「DRINK SMARTセミナー」を通じて、お酒に関する正しい知識や適正飲酒の重要性を広める活動を行っている。

世界的な酒類規制の流れが日本にも!?

世界保健機関(WHO)は有害な飲酒を、循環器疾患、がん、慢性呼吸器疾患、糖尿病などの非感染性疾患(NCD)の4大リスク要因の一つとし、2010年5月に開催された総会で、「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」を採択しました。それを受け2013年に、世界戦略の実行計画を策定。この中で、「アルコールの有害な使用を少なくとも10%削減する」ことが掲げられた後、2022年の第二期実行計画では20%削減に引き上げられました。各国における具体的な取り組みを支援する枠組みが策定されるなど、アルコール問題への国際的な関心が一層高まっています。

この国際的な流れを受け、日本国内でも厚生労働省を中心に、2013年に「アルコール健康障害対策基本法」が成立し、2016年「アルコール健康障害対策基本計画」が策定されました。この計画では、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防すること、アルコール健康障害に関する予防および相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制を整備することが重点課題とされています。自治体や医療機関、地域コミュニティと連携して、アルコール依存症の早期介入・治療支援の強化、啓発活動の推進が行われているほか、サントリーをはじめとした酒類を扱う企業や飲食業界でも、飲酒量のガイドラインの普及や20歳未満の飲酒防止キャンペーンの実施など、適正飲酒の重要性を伝えるための啓発活動に積極的に取り組んでいます。

人はどうやってお酒に酔うのか? 「酔い」のメカニズム

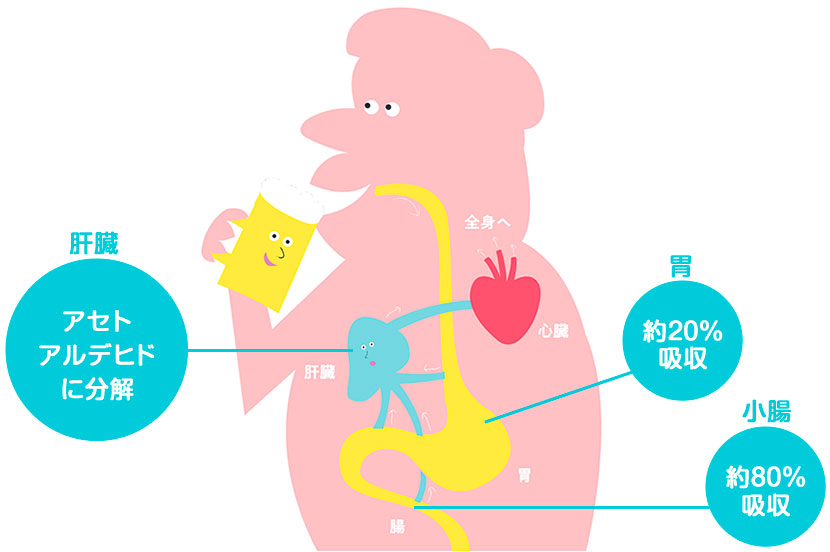

サントリー適正飲酒冊子『ほどほどBOOK』より(一部加工)

お酒を摂取すると、体内に入ったアルコールは胃や小腸で吸収されて肝臓に運ばれ、酵素の働きによってアセトアルデヒドという物質に分解されます。その後、アセトアルデヒドはさらに酢酸に分解され、最終的には水と二酸化炭素(尿・汗・呼気)となって体外に排出されます。しかし、肝臓で処理しきれなかったアルコールは、血液に溶け込み、心臓を通じて全身を巡ります。「酔い」とは、この血液に溶け込んだアルコールが脳に到達し、脳の働きを一部まひさせることを指します。また、この「酔い」には段階があり、飲酒を続けると脳の外側から中心部へと影響が広がっていきます。

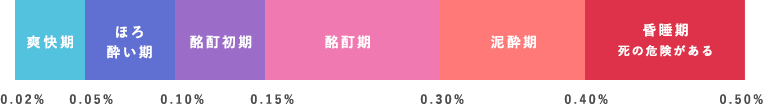

血中アルコール濃度と「酔い」の状態

サントリー『DRINK SMART』サイトより

酔いの初期の段階「爽快期〜ほろ酔い期」は、大脳がまひして、理性がちょっと外れて本能的な部分が表に出てくるようになります。陽気になったりとか、言いにくいことを言えたりとか、解放感やストレスが解消されたような気分になるのがこの状態です。

でも、ついつい飲み過ぎちゃうことってありますよね。さらにお酒を飲み進めると「酩酊(めいてい)期」という小脳までまひが広がった状態に進みます。小脳は運動機能をつかさどる部位なので、千鳥足になったり、ろれつが回らなくなったりすることがあります。さらに飲み続けると記憶をつかさどる海馬という部位がまひしている状態になります。「昨日どうやって帰ったかな?」とか「お会計したかな?」といった、一時的に記憶がなくなってしまうような状況になります。さらにアルコールを摂取し続けると、延髄という呼吸をつかさどる部位までまひが広がり、呼吸困難とか、最悪の場合死に至る危険性も出てきます。

私たちは酔いの初期の段階「爽快期〜ほろ酔い期」を保って飲んでいただくことをおススメしています。そのためにも血中アルコール濃度を高めないことが大切なんです。

血中アルコール濃度を高め過ぎないことが大切。そして肝臓にも週休2日制の導入を

血中アルコール濃度が高くならないようにするには、どのようなことを意識したらいいのでしょうか?

実践しやすいこととして、2つ挙げられます。1つは、お水やノンアルコール飲料など、アルコールが入っていない飲み物を、アルコールの間に挟んで飲むことです。アルコールが入っていない飲み物を間に飲むと、胃の中のアルコール濃度が下がるので、体へのアルコール吸収速度も穏やかになり、血中アルコール濃度の急激な上昇を防ぐことができます。

もう1つは、食事と一緒に楽しむことです。よくお酒を飲んでばかりで何も食べない方がいますが、何もない空っぽの胃の中に急にアルコールが入ると、吸収速度が上がり、血中アルコール濃度が上がりやすくなってしまいます。そうならないように、食べ物で胃に壁を作っておくんです。こうすることでアルコールの吸収が自然と穏やかになるので、お酒を飲むときにはぜひ意識していただきたいと思っています。

すきっ腹でお酒を飲まないということと、お酒の合間のノンアルコール飲料がポイントということですね。

はい、そうです。他にもお酒の飲み方で気をつけていただきたいポイントがあるので簡単に紹介しますね。まず、酔っている状態というのは脳がまひして普段どおりの判断ができない状態ですので、最初から車で行かないとか、帰る時間を決めておくことをおススメします。また、自分の飲酒量が気になっている方は、アプリなどで自分の飲酒量を記録することですね。あと、これは厚生労働省も伝えていることですが、休肝日を週に2日以上作ってくださいということです。肝臓も毎日働いていると疲れてしまうので、週休2日制の導入をおススメします。

お酒に強いか弱いかは、生まれながらにして決まっている

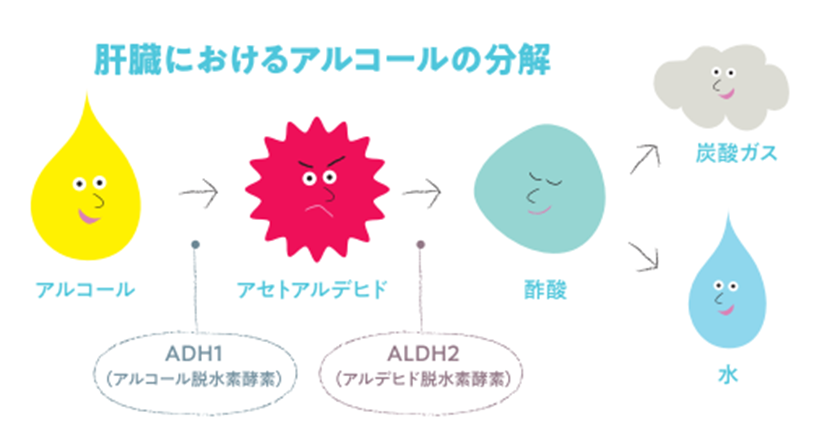

先ほど、お酒を摂取して体内に入ったアルコールは、肝臓でアセトアルデヒドという物質に分解され、そのアセトアルデヒドがさらに無害の酢酸に分解され、最終的に尿や汗、呼気として体外に排出されるという説明をしました。

この肝臓の働きの部分が、お酒の強さ・弱さに影響しています。アルコールからアセトアルデヒドに分解されるときの酵素「アルコール脱水素酵素(ADH1)」とアセトアルデヒドから無害な酢酸に分解されるときの酵素「アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)」、これら2つの酵素の働きが関係しています。このアセトアルデヒドというものが、頭痛や吐き気などの酔っ払ったときの不快な症状を引き起こす原因になっている物質なんです。

サントリー適正飲酒冊子『ほどほどBOOK』より

アルコールからアセトアルデヒドに分解する酵素「アルコール脱水素酵素(ADH1)」の働きは、お酒を飲んで不快な症状を引き起こすアセトアルデヒドができるまでの時間に影響します。高活性型の人よりも低活性型の人の方が、アセトアルデヒドができるまでの時間が長くアルコールで酔っ払っている状態が長く続くため、一見お酒に強いタイプのように見えることがあります。

お酒に強い体質かどうかの分類に特に影響するのが、アセトアルデヒドが酢酸に分解される酵素「アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)」の働きです。これが高活性の人は不快な症状が出にくく、いわゆるお酒の強い人に分類されます。これが低活性の人は、アセトアルデヒドが体内に残りやすく、具合が悪くなったり顔が赤くなったりする時間も長く、お酒に弱い人。非活性の方は、いわゆる「下戸(げこ)」と呼ばれる全くお酒を受け付けないタイプの人です。

サントリー適正飲酒冊子『ほどほどBOOK』より

一昔前に「お酒を飲めば飲むほど強くなる」という話がありましたが、これって本当なんですか?

確かにそんな都市伝説のような話がありましたよね(笑) でもこれ、一部は本当ですが大半はウソなんです。「いやいや、自分はお酒を飲み続けたら強くなった」とおっしゃる方もいますが、実は飲酒習慣によって体が慣れることで、お酒への耐性が向上したということなんです。あくまでも感受性が鈍っているだけで、体質自体は何も変わっていません。強くなっているのではなく、錯覚です。

アルコール体質は生まれながらにして遺伝で決まっていて、日本人のおよそ半分が、お酒に弱い、もしくはお酒を受け付けない体質と言われています。

そうだったんですね、考えを改めます(笑) お酒の強さは、性別や年齢によって違いはあるんですか? 歳を取ったらお酒に弱くなった… という話も聞きますが。

そうですね、体格による差はあります。体格が大きい方が肝臓も比例して大きい傾向にあるので、アルコールを分解できる量も多く、一般的に体格が大きい人の方がお酒に強いと言われていますね。また、性別による差は、体内の水分量が関係しています。女性より男性の方が体内の水分量が多いので、同じアルコール量を摂取した場合でも、水分量が少ない女性の方が体内のアルコール濃度が高くなってしまうため、アルコールの影響を受けやすくなります。

年齢についても同じ理屈です。歳を重ねていくと体内の水分量が減っていくので、以前と同じアルコール量を飲んだ場合に体内のアルコール濃度が高くなってしまうわけです。だから以前よりお酒の影響を受けやすくなって弱くなったと感じるのだと思います。あとは肝機能の衰え、というのもあるかもしれませんね。

これからは飲んだお酒の量(ml)ではなく純アルコール量(g)で計算を

お酒に強い体質で生まれたからと言って、毎日のように好きなだけお酒を飲んでしまえば、体を壊してしまう可能性があります。体格・性別・年齢・アルコール体質などの違いによってかなり個人差があるので、一概にどれくらいが適切な飲酒量なのかをいうことはできませんが、1つの目安として、2024年2月に厚生労働省が発表した飲酒ガイドラインでは「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」として、純アルコール摂取量が1日平均男性は40g(グラム)以上、女性は20g以上とされています。

お酒の量ではなく、純アルコール量なんですね?

そうですね。一言でお酒と言っても、いろいろな度数のお酒がありますよね。お酒を500ml(ミリリットル)飲む場合でも、度数が高いワインを500ml飲む場合と、度数が低めのサワーを500ml飲む場合では、同じ量でもその中に含まれる純アルコール量が違うということです。

ちなみに純アルコール量で20gってどれぐらいかと言うと、大体ビールのロング缶1本ぐらいなんです。

例)アルコール度数5%のビールロング缶1本(500ml)に含まれる純アルコール量は、

500(ml)× 5%(5度 ÷ 100)× 0.8 = 20(g)

これを多いと見るか、少ないと見るかは人それぞれだと思いますが、厚生労働省のガイドラインでは、男性でも毎日ビールのロング缶を2本以上飲んでいる方は、生活習慣病のリスクが高まるとされているということです。

今後は飲んだお酒の量ではなく、純アルコール量を指標に見るようにしていただきたいですね。最近は弊社製品も含め、缶製品には純アルコール量(グラム)が表記されているものもありますので、参考にしてみてください。

ちなみに純アルコール量20g分のお酒を飲んだら、酔いが覚めるまでにどれぐらいの時間がかかるものなんですか?

これもかなり個人差がありますが、厚生労働省によると、アルコールの分解速度は1時間平均4gとみるのが安全とされています。ですので、20g飲んだ場合は5時間ですね。飲んだ量に比例して分解時間も増えていくので、40g飲んだら10時間は運転しない方が安全です。最近は特に飲酒運転に関する規制も厳しくなっていますので、お酒を飲んだ次の日は車や自転車の運転に注意が必要です。

飲み過ぎ防止に、ノンアルコール飲料をうまく活用しよう

ノンアルコール飲料を飲んだことがないという方もいらっしゃるかもしれませんが、これを機会にぜひノンアルコール飲料をうまく活用してほしいと思っています。お酒の総量コントロールのため合間に飲むとか、休肝日にはノンアルコール飲料だけにするということもよいと思います。

最近、ノンアルコール飲料も種類が豊富になってきていますよね? 味もだいぶおいしくなっているような…

そうですね。コロナ禍の前は、なぜノンアルコール飲料を選ぶのかを調査すると体に良いものを選びたいからという方が多かったんですが、コロナ禍の後の調査では、味がいろいろ選べるようになって楽しいという意見が最も多いという結果でした。ノンアルコール飲料を飲むぐらいならお酒を… と思っている方も、ぜひ体験してみていただきたいですね。

「お酒は、なによりも適量です」。正しく飲んで楽しいお酒の場を

アルコールには酔いをもたらす「致酔性」と「依存性」という2つの特性があります。適正飲酒の重要性を発信して、アルコールによる問題が起きないよう啓発活動を行っていくことが私たちの使命だと思っています。

サントリーでは2024年に「ドリンク スマイル」という活動を立ち上げ、2025年からドリンクスマイルセミナーを本格的に開始します。セミナーには大きく2つの目的があり、1つは適正飲酒に関する正しい知識をお伝えすること。一人一人アルコール体質は違いますので、簡易検査ではありますが、肌の色の変化からアルコール体質を判別できるパッチテストを提供します。

もう1つは、お酒の魅力を知っていただくことです。コロナ禍を経て、お酒を飲む機会が減ったという方も増えていますが、ご自宅でもきれいな泡でビールを召し上がっていただくための神泡セミナーやウイスキー山崎蒸溜所のVR見学など、お酒の魅力を体験していただけるようなコンテンツをご用意します

飲み方の多様化が広がっている中でいろいろな選択肢をお客さまに提供すると同時に、適正飲酒の重要性に加えてお酒の持っている魅力を伝えることで、「お酒との共生社会」と「お酒を嗜む文化」を未来につないできたいと思っています。皆さまもぜひ適切な飲み方で、互いの選択を尊重しながらお酒のある場を楽しんでください。

ソフトバンクの健康経営への取り組み

ソフトバンクでは、「心身の健康づくりに関する基本方針」にのっとり、社員の健康維持・向上を目指し、「健康経営宣言」を掲げています。

(掲載日:2024年12月23日、更新日:2025年12月11日)

文:ソフトバンクニュース編集部