30年以内の発生確率が80%程度に引き上げられた、南海トラフ地震。

紀伊半島の南南西部に位置する和歌山県すさみ町では、人口の約50%が死亡し、そのうち85%は津波による被害との試算も。対策が急務となっている中、すさみ町では災害対策としてだけでなく、平時でも活用できるドローンの検証に取り組んでいます。南海トラフ地震が発生し津波がくるという想定で、1月にICT防災訓練を実施。遠隔で操作し、自動運転で航行するドローンを使った防災対策の最前線とは。

話を聞いた人

ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット統括 プロダクト技術本部 関西IoT技術部

木村 篤(きむら・あつし)さん

固定電話網の相互接続、交換機保守業務、モバイル網の無線設備導入などを担当し、現在は自治体DXや自治体課題解決の技術企画に従事。2023年10月から地域活性化起業人として和歌山県すさみ町役場に出向中。すさみ町で磯釣りに目覚める。

紀伊半島の海岸に面したすさみ町にドローンが必要な理由

なぜ、すさみ町ではドローンを活用した災害対策に積極的に取り組んでいるのでしょうか?

総人口が3,471人(2024年12月末時点)のすさみ町は、出生数の低下と人口減少が進み、紀南地域の中でも特に高齢化が問題となっています。そのため、町だけで災害対策を行うのは難しく、国から支援を受けて官民連携の「すさみスマートシティ推進コンソーシアム」が立ち上がり、防災対策についてはソフトバンクが幹事となって取り組んでいます。

海岸線沿いで住民が集中している拠点は、主に東西2カ所に分かれています。南海トラフ地震が発生すると、その2拠点をつなぐ海岸沿いの国道は、最大19mの津波の浸水により10カ所以上が寸断され、孤立した集落や避難所が複数発生すると想定されています。さらに、海岸線沿いは平地が少なく、国道からすぐ標高300mの山になってしまい、高齢者が移動するのは現実的に難しい状況です。

具体的にドローンをどのように活用されていますか?

災害対策として人の目、口、手足となることを、ドローン活用のゴールとしています。ドローンに設置したスピーカーでの「避難誘導・防災無線」、搭載したカメラで被災状況を撮影しリアルタイムで確認できる「初動・2次災害調査」、孤立した避難所に物資を届ける「災害物資輸送」の3つに取り組んでいます。

また、ドローンは災害時だけではなく、海水浴シーズンには熱中症への警戒を呼びかけたり、道路上の異物をレーザーで測量したり、カツオや緊急医療キットを搬送したりするなど、平時での活用についても検証しています。2021〜2024年の4年間で、訓練や検証など含めた実績は合計360回の飛行と、距離にして1,400km以上航行しているんですよ。

防災無線では不十分ということなのでしょうか?

防災無線では不十分な理由が2つあります。まず防災無線は基本的に人が住んでるところに設置され、町内全域にないんです。すさみ町は、世界文化遺産の熊野古道や吉野熊野国立公園があるのですが、普段は人通りが少ないところ。そこに、防災無線のために設置工事するためには自然保護対策や山間部での工事が必要となり、費用対効果を考えると厳しい。

もう1つは津波の問題です。津波は1回来て終わりではなく、すさみ町の場合は3時間ぐらい継続し、第7波ぐらいまで津波がくると言われています。東日本大震災のときも、引いたと思って、近所の人の安否を確認しに行ったり、自宅を見に行ったりして、津波に巻き込まれることがあったと聞いています。高台にある防災無線は問題ないと思いますが、海側沿いにあるものは、発災直後は放送があったとしても、何度も押し寄せる津波によって被害を受ける確率が高い。そのような想定の下、機動性のあるドローンで、継続して呼びかけを行うことが必要だとの考えに至りました。

離陸から着陸まで遠隔操作で自動航行できるドローン

すさみ町に設置されているドローンは、遠隔操作で離発着し、完全に自動航行できるんですよね。

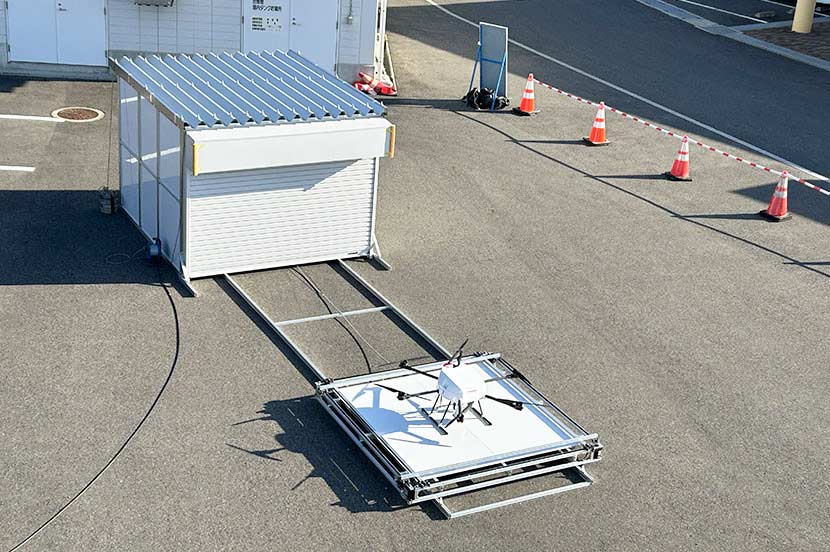

すさみ町とは4年前からドローンの活用に取り組んでいるのですが、ドローンの機体を準備し、離陸するためには人の手が必要だったんです。今回新たに「ドローンポート」という格納式の発着拠点を、津波が到達しない想定の高台に設置したことで、離れた場所にあるパソコンからシステムにアクセスし、ボタン一つで稼働できるようになりました。離陸から着陸までを遠隔操作し、自動で航行することが可能なんですよ。

例えば、離れた地域の自治体などと事前に協力体制を組んでおけば、災害時に現地で対応が困難な場合は、遠隔でドローンを稼動できるようになります。ドローンが事前に決められたルートを航行することで、防災無線放送や被害調査を効果的に実施できるようになるでしょう。

全て自動で航行できるというのは、近未来の話のようです。

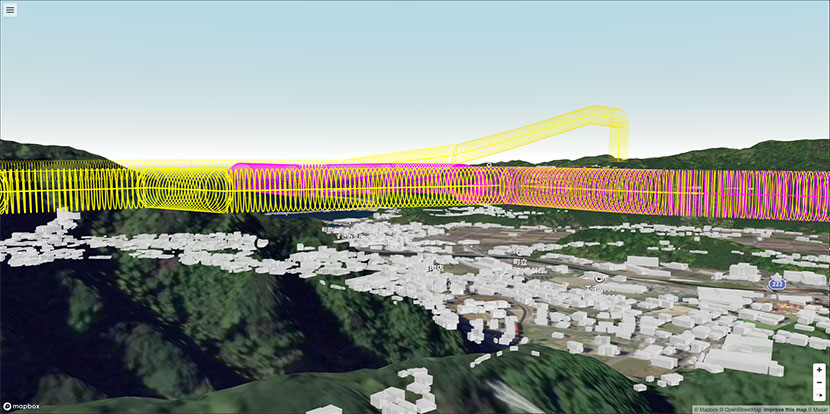

それを可能にしているのが、ドローンの飛行航路となる3Dマップ「空の道」と、ソフトバンクが提供する高精度測位サービス「ichimill」です。「空の道」は、国土交通省が推進する、日本全国の3D都市モデルの整備とオープンデータ化プロジェクト「PLATEAU」を活用して作成しています。

「空の道」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?

すさみ町で作成した「空の道」は、「避難誘導・防災無線」「初動・2次災害調査」「災害物資輸送」の3つに対応するためのルートです。赤が「避難誘導・防災無線」、ピンクが「初動・2次災害調査」、黄色が「災害物資輸送」のルートになります。

真上からだと分かりづらいと思いますが、横から見ると、高度を持った3Dマップになっているのが分かるかと思います。また、ドローンが飛行する際、ドローンを中心とした半径30メートルの球状の範囲内に、人や建物が入らないようにする必要があるので、それが可視化された筒状になっています。

「ichimill」の役割を教えてください。

「ichimill」は、RTK(Real Time Kinematic)測位技術を活用して、誤差数センチメートルの高精度な測位が可能です。ドローンは「ichimill」を搭載することで、常に緯度経度の正確な情報を得ながら、位置を訂正・判断し飛行できます。この情報がないと、ドローン自体は「空の道」の上を航行しているつもりでも、気象条件などの影響で飛行ルートがズレることも。確実なドローンポート上での離発着だけでなく、飛行時のルートを安全に飛行するためにも重要な役割を担っています。

万が一の災害に備え、より実践的なドローン訓練を実施

今回の防災訓練は5日間にわたって実施されたんですよね。

1月20日から24日まで行った訓練では、「複数ドローン航行の検証」「緊急着陸の検証」「ドローンポート検証」「物流ドローン検証」の4つの項目を確認しました。

検証内容を拝見すると、とても実践的な印象です。

ドローンの導入が絵に描いた餅にならないように、さまざまなことを想定し、また過去の災害での教訓を生かした検証となるよう考えています。「複数ドローン航行の検証」では、災害が起きてすぐ津波状況を確認しないといけないので、西側の防災センターと東側にある道の駅から、同時に点検ドローンを飛ばし点検。また、避難誘導・防災無線のための訓練として、高台への避難訓練の周知を日本語・英語で行っています。

翌日行ったのは「緊急着陸の検証」です。能登半島地震の際、ヘリが飛ぶとドローンの飛行が禁止され、使用が難しいことがありました。お互い共存するために、ヘリが近づいたらドローンが自動的に緊急着陸をし、ヘリが通り過ぎたら空の道の航行を再開するという試験を行っています。

物流ドローンでは、実際に荷物を運んで検証したのでしょうか?

今回実施したのは、片道7〜8kmある、歩くには危険な山道の先の孤立避難所に、ドローンで5kgの医薬品(実際の訓練では1kg)を届ける訓練です。昨年は20kgの物品を運ぶ訓練を実施しましたが、どうしても重いものを運ぼうとすると飛行距離が短くなってしまうんです。なので、今回は本当に命に直結する薬を運ぼうというシナリオで実施しました。

すさみ町での検証や訓練の結果をどのように活用していきますか?

今回初めて実用化したドローンポートや実証実験の内容については、24時間365日使うことができるよう商業開発を行い、再来年度ぐらいに実用化を検討しています。また、ドローンが撮影した映像はリアルタイムで確認できるので、発災時の状況や点検したデータをアカウントを持った近隣自治体と共有・確認できるような共同利用も考えています。

それと並行して、現在作成している3Dマップの航路は、安全に飛べるルートであることを実験で確認済みなので、役場だけではなく、使用を希望する民間にもドローンや航路をシェアし、事前準備なく、すぐ飛べるオープンなものにしたいですね。平時は使いたい人に貸し出して活用の場を広げ、緊急時には必要な関係者に共有できるようなプラットフォームを作っていきたいと思います。

(掲載日:2025年2月10日)

文:ソフトバンクニュース編集部