2021年1月13日、IT・モバイル技術を中心としたソフトバンクのTechカンファレンス「第3回 Deep Tech」がオンラインで開催されました。

今回の開催テーマは「The Way 〜道〜」。ITのトップエンジニアやソフトバンクのテクニカルマイスター※から、それぞれの専門分野の取り組みが発表されました。トップエンジニアたちが描く未来につながる「道」や現在の取り組みなど、最先端の技術をご紹介します。

-

- ※テクニカルマイスター制度:専門分野において、突出した知識・スキルを持ったエンジニアに与えられるソフトバンクの社内認定制度。さらなる能力の飛躍と活躍の機会を提供するために、本業と並行して自身の専門分野を自由に研究・開発することが認められている。2018年度にスタートし、2020年6月時点で認定者は23人。

デジタルの力で質の高い生活を。東京都が目指す2040年代の姿

ゲストスピーカーとして登壇した東京都 戦略政策情報推進本部の平井則輔さんからは、東京都が取り組む「TOKYO Data Highway」の基本戦略とスマート東京の実施戦略が語られました。

スマート東京の戦略として「東京都は2040年代には、全てのモノがIoTでつながり、自動運転や遠隔医療などで都市全体がスマート化され、都民全員が最先端の技術を使い、行政手続きもオンラインで完結できるような完全デジタルガバメントとなり、世界で最も便利で生活満足度の高い都市となるような構想を持っています」と語りました。

これらを実現するための柱として、電波の道でいつでも誰でもどこでもつながる東京を実現するTOKYO Data Highway、街のDX、都庁のDXを掲げています。東京都は、アンテナ基地局設置への都の保有するアセットの開放と利用手続きの簡素化や5G重点整備エリアの設定、東京都自らの5G施策の展開という3つのアクションを掲げ、スピーディーに推進するため、都と通信キャリアなどが連携する仕組みを構築することを示しました。

TOKYO Data HighwayではSociety 5.0※の実現や新たな産業の創出、都市力の強化への活用が期待されています。

-

- ※Society 5.0とは、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会を指すもので、第5期科学技術基本計画において、国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。

Society 5.0とは(内閣府ホームページ)

- ※Society 5.0とは、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会を指すもので、第5期科学技術基本計画において、国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。

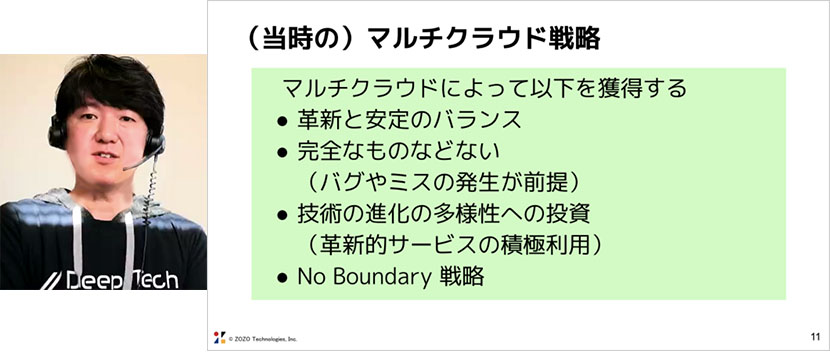

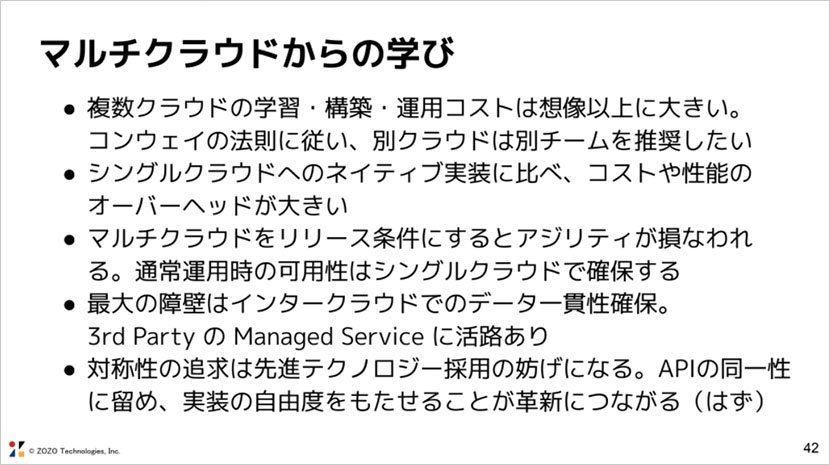

もう一人のゲストスピーカー、ZOZOTOWNのサイトを運営する株式会社ZOZOテクノロジーズ 技術開発本部 ECプラットフォーム部の岡大勝さんからは、複数ベンダーのサービスを平行利用するマルチクラウドへの挑戦と挫折、そこからの学びが紹介されました。

失敗から学び、挑戦することをあきらめない。ZOZOTOWNのマルチクラウドへの挑戦

2004年に27店のショップでオープンし、2020年6月末時点では1,300店以上のショップを運営しているZOZOTOWNは、オープン時から構造を変えずにスケールアップして運営。巨大化したサイトの多くの課題を解決するためにリプレイスを推進中。

大規模障害リスク対策、特定のベンダーへの依存の回避、ベンダー交渉力確保のメリットなどを考え、マルチクラウドへの挑戦を始めましたが、動作プラットフォームの違いやコストなどデメリットが大きく、残念ながら断念し、現在はシングルクラウドで運用しています。

挫折からの学びを紹介し、岡さんは「またチャレンジしたいと思います」と意気込みを語りました。

5Gはさらに進化する。さまざまなユースケースにも柔軟に対応

5Gのネットワークやその活用などを担うソフトバンクのテクニカルマイスターからは、5Gや6Gのユースケースを見据えたネットワーク戦略や、5Gや電波の活用などについて発表されました。

ミリ波という高周波を当たり前のように使う5Gや6Gの時代へ

5Gに使われているミリ波と呼ばれる高周波数帯は、電波が遠くまで届きにくいという性質があり、扱いが難しいと言われています。

ソフトバンク テクノロジーユニット モバイル技術統括 モバイルネットワーク本部 酒井 尚之

専門分野:無線インフラ

登壇テーマ:Real 5G へ向けた技術戦略

酒井:ミリ波を当たり前のように使うというのが、5Gや6Gというこれからの時代の技術だと言えます。そのためには、ミリ波アンテナを設置する電柱、コンクリート柱、鉄塔などの超物理の選択と帯域をどのように使い分けるかというネットワーク設計に尽きると思います。

扱いが難しいミリ波ですが伝搬特性は非常にシンプルですのでトラフィックデータ、人流データなどビッグデータを利用して設置場所、帯域を選ぶことができれば必ず当たり前に使える周波数になると確信しています。

また、この周波数に対するデザイン哲学をもって使っていくというコンセプトを持った会社や、アイデアを持ったデバイスを開発する人たちが、5Gや6Gの時代に活力を与えていくだろうと思います。

研究内容に関するインタビュー

自動運転車(CAV)が通信する世界の実現に向けて

VRやARなどの大容量コンテンツの配信、ドローン、遠隔医療、IoTなどさまざまな活用が想定されている5G。自動運転への活用も大いに期待されています。

ソフトバンク テクノロジーユニット 技術戦略統括 先端技術開発本部 吉野 仁

専門分野:無線インフラ

登壇テーマ:5Gによるコネクテッドカー・自動運転車の実現に向けた取り組み

吉野:自動運転の分野では、AV(Automated Vehicles)とCV(Connected Vehicles)の両方の要素を持ったCAV(Connected and Automated Vehicles)に注目が集まってきていて、ソフトバンクでは5Gを活用した実証実験を行っています。

例えば、5Gの高速大容量・低遅延通信という特徴を使った遠隔運転では、交差点に設置した監視カメラの画像をMEC※で解析し、衝突の危険が迫った場合、低優先車を遠隔制御で停止する実験。また、低遅延・高信頼通信という特徴を使ったトラックの隊列走行では、車間距離を10メートルまで縮めて実験を行いました。隊列走行は、車間距離を縮めることにより空気抵抗の削減が可能で、燃費が改善されることが分かっています。

5Gには、高速・大容量(eMBB)、多数同時接続(m-MTC)、超高信頼低遅延(URLLC)といった特徴があり、これらはユースケースによって必要とされる能力はさまざまです。5Gの本質というのは、単なる高速・大容量化ではなく、個々のユースケースに対して「柔軟に」必要なスペックを提供するということだと考えています。

-

- ※MEC:Multi-access Edge Computing:端末から近い位置にデータ処理機能を配備することで、通信の最適化や高速化を実現することができる技術。

研究内容に関するインタビュー

AIを効率的に提供。充電を気にしない世界に向けて

ネットワーク以外の分野からもテクニカルマイスターらが登壇。機械学習による文字認識、最先端の映像解析による快適空間の提供、AI導入の効率化の事例、電波を活用した給電などさまざまな最新技術が披露されました。その一部をご紹介します。

AIを早く楽しく提供するための基盤を作る

ますますAIの普及が進む中、AIエンジニアたちの元には数多くのAI導入依頼や相談が来るようです。

テクノロジーユニット 技術戦略統括 AI戦略室 山田 聡

専門分野:AI

登壇テーマ:社内AI開発を支えるアプリケーション開発技術

山田:さまざまなAI化の相談をいただく中で、効率的なAIの導入にはまずシステム化が不可欠。コアとなるAI機能の提供のため、業務担当者向けの管理画面作成など周辺のアプリケーション開発に時間を要してしまうという課題があり、汎用的で簡単に拡張できるアプリケーション基盤の開発を目指してAI Management Console プロジェクトを開始しました。

AIアプリケーションに必要となる機能群をあらかじめ共通利用できるような形で用意しておくことで、PoCのリードタイムを短くし、実際に利用してもらうところにいち早く繋げたいです。そうすることで、AIエンジニアの工数を削減し、その分のリソースを機械学習モデルの開発に投入したいです。今後は『Beyond AI 研究所』から生まれた新しいアルゴリズムモデルを、いち早くプロダクションに投入していきたいと考えています。

研究内容に関するインタビュー

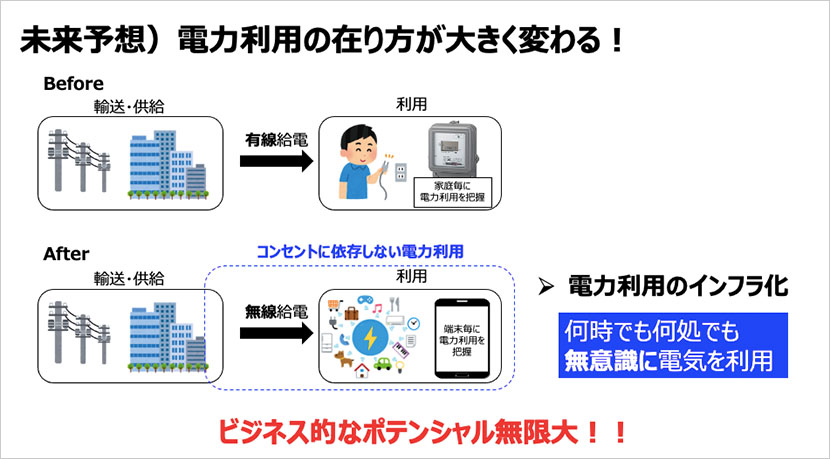

電波を使った電力の供給で、全てのモノに「情報」とともに「電力」をつなぐ

電波(マイクロ波)を使って遠くまで電力を供給することができる無線電力伝送は、IoT機器の普及において、活用が期待されています。

テクノロジーユニット 技術戦略統括 基盤技術研究室 長谷川 直輝

専門分野:無線給電

登壇テーマ:無線給電技術のビジネス化の展望

長谷川:2021年3月には無線電力伝送で利用する920MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の3つの周波数に対して法制度化が予定されていて、これによりビジネス化に向けて大きく技術が前進すると考えられています。

今後の無線電力供給の発展において、人体・干渉回避、大電力化が重要になってくるため、高周波での電力供給に関して研究開発を行っています。さらに高い周波数帯以外も活用できるよう、マルチバンド化の研究やそれに対応したデバイスの開発も進められています。日本国内では総務省・BWF(Broadband Wireless Forum)を中心に今年度中の制度化が予定され、実用化に向けた光明が見え始めているところです。

無線電力伝送の実用化により、電気を使うという行為を人々の意識の中から消し去り、全てのモノに情報とともに電力をつなぐような世界を実現させたいと考えています。

研究内容に関するインタビュー

「第3回DeepTech」の運営担当者は、開催を振り返り次のようにコメントしました。

「世の中の多くの会議体がオンラインに移行する中、『第3回DeepTech』もZoomビデオウェビナー開催を決断し、無事開催を終えることができました。終了後のアンケートからは、『とても有意義で自分も頑張りたいと思った』『技術力とパワーに圧倒されました』など、主催者冥利に尽きるコメントをたくさんいただきました。お忙しい中ご視聴いただいた皆さまに感謝を申し上げます。

いただいた感想、ご意見については、次回のDeepTech開催に生かしていけるよう検討を進めていきたいと考えています。次回もご期待ください」

(掲載日:2021年1月25日)

文:ソフトバンクニュース編集部