新型コロナウイルス感染拡大防止で一気に普及したテレワーク。今では日常的な働き方になりつつあり、出社を前提とした業務が見直される中、企業にとって重要な「書類への押印」もデジタル化が推進されています。

ビジネスの慣習として定着している押印作業。「ハンコがなくても大丈夫?」「押印作業はなくせるの?」そんな疑問が出てくる中、ソフトバンクで押印電子化プロジェクトを推進している担当者に取り組みの内容を聞いてきました。

ソフトバンク株式会社 総務本部 総務企画部

竹田 麻耶(たけだ・まや)さん

プロジェクト全体の進捗管理を担当

ソフトバンク株式会社 総務本部 総務企画部

由利 健太(ゆり・けんた)さん

システム開発に関するIT部門、法務部門とのWGを担当

ソフトバンク株式会社 総務本部 総務企画部

野々垣 有紀(ののがき・ゆき)さん

社内外への電子化促進を担当

- ※

取材はオンラインで実施しました

完全ペーパーレス化を阻む最後のとりで !? 企業に根付くハンコ文化

例えば契約書を作成する場合、契約当事者本人が自筆で氏名を手書きする“署名”が、証拠能力が高いといわれ、新商法でも押印は不要と規定されています。それにも関わらず、日本では書面には押印するというのが通例。長らく押印作業はビジネス上で非常に重要な行為でした。

押印のための出社をゼロに。コロナ禍で苦慮したビジネス慣習

まずは、押印電子化に取り組んだ背景から教えてください。

ソフトバンクでは以前から押印電子化に取り組んでいましたが、一気に加速させるきっかけになったのは新型コロナウイルスの影響です。コロナ禍で出社を抑制する必要がありました。

ソフトバンクは全社的にテレワークを導入した働き方にシフトしているのですが、契約書や申請書などへの押印作業だけは電子化が難しく、ずっと出社して対応を継続していたんです。

ちなみに押印作業で出社される方はどのぐらいいるんですか?

そうですね…。試算上、全国で1日当たり100人ぐらいですね。

ええっ! 結構多いですね。

そうなんです。しかも多いのは出社する人数だけじゃないんです。当社はハンコの数も多くて、社外へ提出する書類もとても多いんです。

ソフトバンクはペーパーレスに取り組んでいたので、意外です。

ソフトバンクが「ペーパーゼロ宣言」を行ったのは2012年4月。業務のデジタル化を通じて、場所に縛られない働き方に取り組んできたので、現在までに約9割もの削減を達成しています。

EDI(Electronic Data Interchange)※も導入しているので、定期的な発注・検収・支払いに関わる文書の多くはデータでやり取りしていますが、契約書や申請書などに関しては書面ベースでの押印が残っていました。

- ※

主に企業間(BtoB)でのECサービスで利用される。標準的な書式に統一された発注書、納品書、請求書などの、商取引に関する情報などのビジネス文書を、専用回線や通信回線を通じて、電子的に交換すること。

契約書の締結やさまざまな申請手続きは、当社だけで完結できないですし、特に契約書は締結者同士が製本して残す文化があるので、ビジネス慣習的な理由が大きいのだと思います。

業界と社風による圧倒的な書類とハンコの多さ!

そもそも、なぜ押印作業が多いのですか?

ソフトバンクではスピードが重視されますよね? だからスピーディーに手続きができるよう、各部署に印章を配付し、そこで押印しているという社内事情が大きいですね。お取引先から印章のご指定がない場合、事柄の決裁者以上の役職者の印で押印できるようにしています。

一般的な企業は、社印は大きく分けて代表印(会社実印・認印)・銀行印・社印(角印)の3種類が主に使われていますが、当社はその数百倍くらいですね。年に1度は棚卸ししているのですが、許認可が必要な通信事業はとにかく書類量が膨大なので、事業維持のためにハンコ数も多くなってしまいます。

「デジタルワーカー4000」の対象にならなかったんですか?

はい。押印電子化も「デジタルワーカー4000」の一環として取り組んでいましたが、コロナ禍で社会全体の意識変化が起きて、一気に加速した感じです。

ソフトバンクの業務改善プロジェクト「デジタルワーカー4000」

構造改革の切り札として、全社の業務効率化に向けて2019年に発足した4,000人分の業務時間創出に向けて取り組むプロジェクト。

ソフトバンクの働き方改革「Smart & Fun!」の実現を目標に、業務そのものを見直すことを目指し、既存の枠組みやプロセスにとらわれないゼロベースの発想で、RPA・AIなどのデジタルツールを活用しながら、業務プロセスの再定義、再設計を行っている。

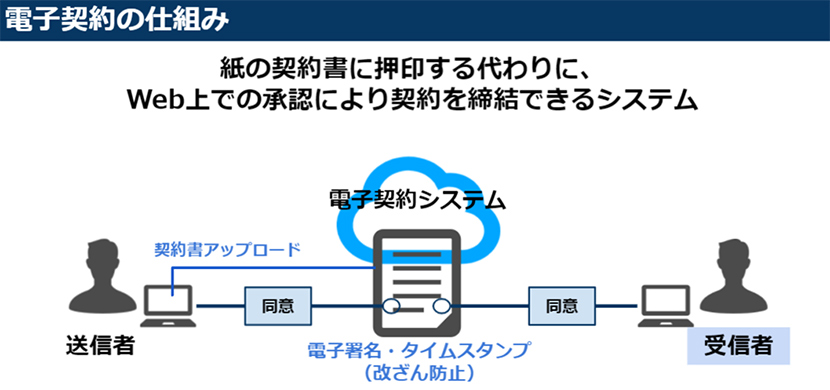

なるほど。具体的にどのような仕組みで電子押印を行うのでしょうか?

商慣習的に「ハンコの赤いマークがほしい」というニーズと、「文書の成立について必ずしも押印が必須ではない」という政府見解の両方を鑑みて、契約事項ではないが印影が必要な書面には電子化した印影をスタンプする「PDF印影」という仕組みを導入し、契約事項には「電子契約」の仕組みを導入しました。そのうえで電子契約については新しいサービスをいろいろと比較検討した結果、「立会人型」と呼ばれるクラウド型電子契約サービスを導入することに決めました。

電子契約にも「型」があるんですね。

そうなんですよ。「立会人型」では、まず送信側が契約書などの書類をクラウド上で共有します。受信者は内容に問題がなければ、システム上で「承認」ボタンを押すことにより、契約が成立するのですが、クラウド型ベンダーが第三者として「双方の契約意志を立ち会って認める」という仕組みです。

ちなみに先ほど紹介したEDIは「当事者型」と呼ばれていて、人にひもづく電子証明書を購入して利用する仕組みでした。今回採用した「立会人型」は企業側で電子証明書を購入する必要がなくなりました。

より速く、安全に契約を締結するために

渡る世間は鬼ばかり? 次々に見つかる実用化までの課題

導入はスムーズでしたか?

いえいえ。開発に向けた要件決めには結構苦労しました。

あとはセキュリティー対応も大変でしたよね。

今回はクラウドサービスの導入でしたので、社内の厳しいセキュリティー基準に合わせるのは、一番苦労したところかもしれません。なりすましで契約を締結できないようにアクセス制御する機能を開発するなど、あらゆるケースを想定しながら進めるのですが、越えるべきハードルがいくつもあって…。なかなかゴールにたどりつけない感じで、本当に大変でした。

ほかにはどんなところに苦労しましたか?

そうですね…。プロジェクトの初期はリモートでの業務に慣れていないということもあり、仕様を詰める時は苦労しました。関係者を集めて「ホワイトボードを使って書きながら進めたいっ!」と、何度も思いましたよ…。

リモートワークのためのシステム導入に、リモートワークで苦労されたんですねぇ(笑)。

社内外の利用者に電子契約を理解していただくのも、時間を要しています。「ハンコを押してから書類をクラウドにアップロードするのか?」という質問があったり。

「立会人型」の電子契約は、政府が法律的にも効力があると発表したのですが、データに印影が押されるわけではないので、受け取る側もまだ戸惑われているようです。このシステムで受け取ったデータの「法的効力の有無」について会議を開いたお取引先さまがあるという話も聞きました。

長年のビジネス慣習を変えるのは難しいですね。

電子署名についての政府発表

2020年6月、内閣府、法務省、経済産業省が「押印についてのQ&A」を発表し、官公庁手続きの電子化が本格化しました。

「民民間の取引における見直しについて」では、企業間での商習慣について改革の方針が示され、「押印が必要な場合においても、書面の電子化のためには電子署名等の電子認証の活用が有意義である」と述べられており、電子署名や電子契約は法的に問題ないという解釈がなされています。

背景には、新型コロナウイルス感染症の影響があり、政府は「新しい生活様式・ビジネス様式を拡大・定着させ、社会全体のデジタル化をに実現する必要がある」としています。

悲願の押印電子化100%達成まで、まだまだ三合目

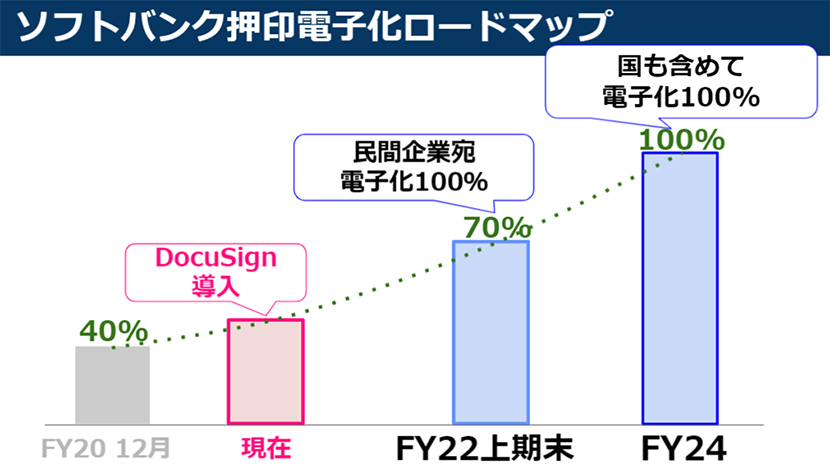

押印電子化プロジェクトは、まだフェーズ1とお聞きしました。新たな機能の開発など、今後の目標について教えてください。

今は当社の稟議システムと「DocuSign」というクラウド型システムを連携することで、当社より契約書を送り、お取引先さまに承認を依頼する「送信者機能」を持っています。次は「受信者機能」の開発をターゲットにしています。

電子契約にはさまざまなメリットがあります。書類の製本や郵送といった工数やコストの負担が軽減されるほか、書類紛失防止にもつながります。利用件数はまだまだ微増段階ですが、問い合わせは多いので手ごたえは感じています。電子化を進めるには双方が電子契約で対応する必要があるので、お取引先さまにも電子化のメリットを理解し、電子契約に切り替えていただけるとありがたいですね。

マニュアルの拡充などにより、お取引先さまの理解を図りたいと思っています。押印のための出社0%を目指して、これからもプロジェクトを推進していきます!

ありがとうございました。

ソフトバンクのサステナビリティ

今回の紹介した内容は、SDGsの目標「3、4、5、8、16、17」に対し、「レジリエントな経営基盤の発展」により誠実な企業統治を行うことで、SDGsの達成と社会課題解決を目指す取り組みの一つです。

(掲載日:2021年6月18日)

文:ソフトバンクニュース編集部