もし雪山や山岳地域などで遭難が発生したら…。

命を救う鍵は、「遭難者がどこにいるのかをいち早く特定する」ことです。

スマホとWi-Fiを活用した遭難者の位置特定システムを、東京科学大学とソフトバンクが共同開発。2025年6月9日、東京科学大学 工学院の藤井輝也特任教授 兼 ソフトバンク株式会社 基盤技術研究室 フェローが責任者を務める研究の説明会が開催されました。

携帯端末とWi-Fiで遭難者の位置特定の精度を飛躍的に向上

説明会で紹介されたのは、「携帯端末のWi-Fiを活用した遭難者位置特定システム」。ソフトバンクと東京科学大学が2022年に共同で開発した、携帯端末に搭載されたGPS情報を取得し、遭難者の位置を特定・通報する「遭難者捜索支援システム」での捜索時間をさらに短縮できるシステムとして開発されました。

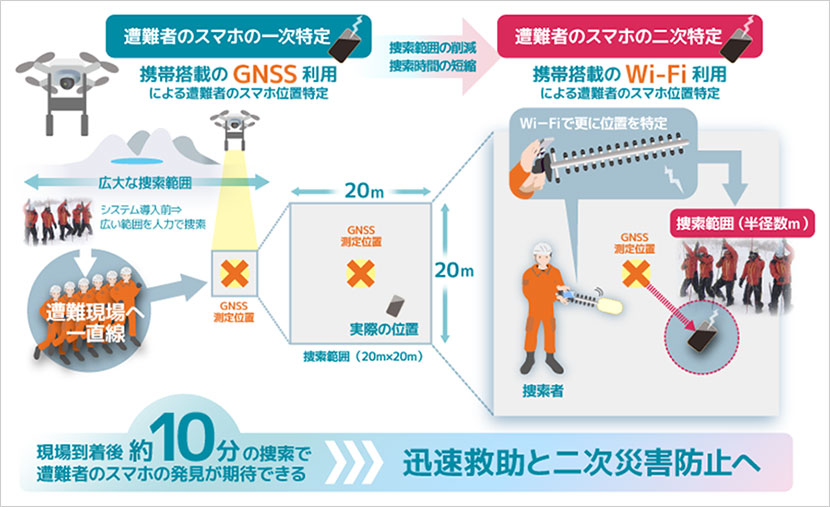

藤井氏 「従来のGPSベースのシステムは、位置情報の精度が±5〜10メートル程度とされ、必ずしも正確ではありませんでした。そこで、北海道の消防関係者から相談を受け、より高精度な位置特定を可能にする新しいシステムの開発を進めてきました。GPSを用いて±5〜10メートル程度の特定を行うシステムを第1段階とすると、今回開発した携帯端末に搭載されているWi-Fi機能により精密な位置特定を行うシステムは第2段階のシステムであり、両方を組み合わせて利用することで位置特定精度を飛躍的に向上させることができました」

近年、台風や地震による土砂災害、雪崩などで遭難が増加しています。捜索においては、携帯端末に内蔵されたGPSの位置情報を頼りにできますが、圏外の地域ではGPSの情報を送信できないという課題があります。この課題に対して、2016年、携帯基地局の電波をドローンを中継することで、圏外のエリアを通信可能なエリアに変えるアイデアが提案されました。

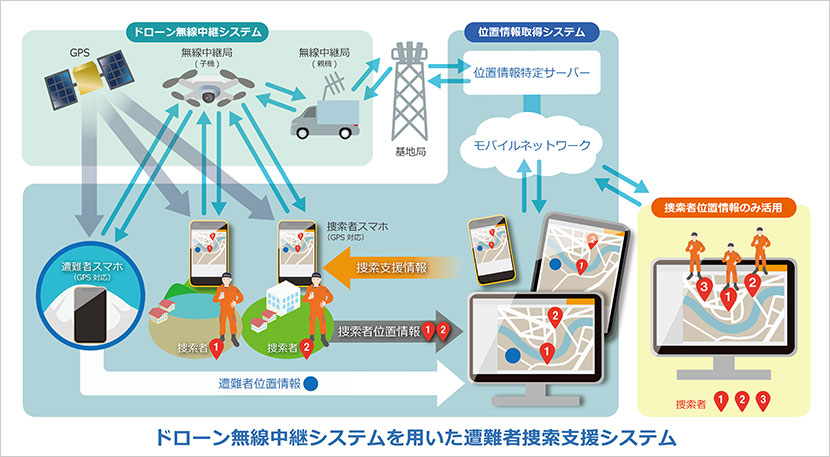

藤井氏 「この中継システムは、基地局からの電波を無線中継器(親機)経由でドローンに搭載した子機がエリア外へ送信します。一方、基地局からの電波の代わりに衛星通信経由で携帯信号を親機に入力することで、周辺に基地局がなくても日本中どこでも中継可能となり、現地到着後1時間以内で中継を開始できます。

この中継システムにより圏外エリアが圏内エリアとなり、携帯端末のGPS情報(位置情報)をドローンの中継器経由でネットワーク側に設置した位置情報特定サーバーに伝送します。捜索者側は位置情報特定サーバーと通信し、捜索者側のパソコンやタブレット上に携帯端末の位置を表示することで、遭難者位置を把握することができます」

さらに、消防関係者からの要望を受け、捜索者端末の位置もリアルタイムに表示する仕組みを追加しました。これにより、本システムは二次災害のリスクを抑え、遭難者と捜索者双方の位置を追跡できる「捜索システム」と位置付けられました。

2016年11月に北海道ニセコで行われた、雪中での通信に関する実験では、5メートルの雪の下に埋めた携帯端末に対し、上空30メートルからドローンで中継した結果、アプリに表示された位置誤差は約3メートルでした。また、2022年4月に北海道倶知安町 羊蹄山ろく消防組合消防本部と共同で行われた実証実験では、上空100メートルのドローンの中継により、5台の端末を瞬時に特定できました。これらの実験により、ドローン中継を用いたシステムが、雪中における遭難者位置特定に有効であり、探索時間の短縮に貢献することが示されました。

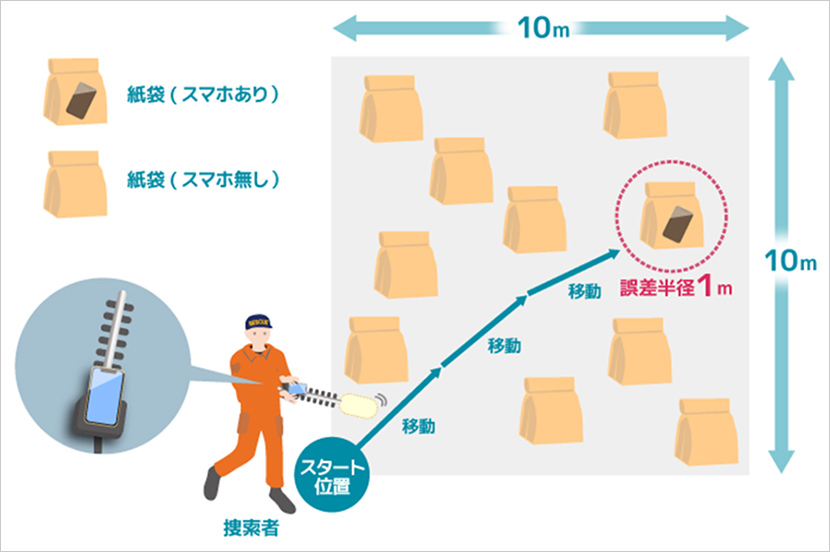

藤井氏 「広範囲を手作業で遭難者を探索するには多大な労力と時間を要し、特に積雪下では過酷な作業が必要です。しかし、GPSを用いて遭難者の携帯端末の位置を特定することで、探索範囲を半径10メートルまで絞り込むことができ、探索効率が大幅に向上します。さらに、精度を半径1〜2メートルまで高めることができれば、より迅速かつ安全な捜索活動が可能になるため、『Wi-Fiを活用した遭難者携帯端末の位置特定システム(以下、本システム)』を提案し、開発しました」

現場到着から10〜20分以内、誤差半径数メートル以内で位置を特定できるように

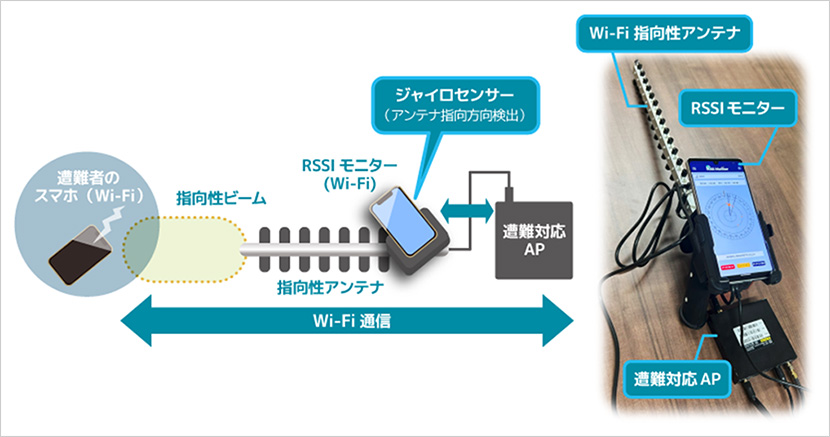

本システムは、携帯端末のWi-Fi機能を使い、一般家庭でも使用されるWi-Fiのアクセスポイント(AP)、モニターとして利用する携帯端末(RSSIモニター)、指向性アンテナ(アンテナ)で構成され、APに指向性アンテナを接続し、RSSIモニターを指向性アンテナに取り付けます。そして、遭難者の携帯端末とアクセスポイント、RSSIモニターとの間で通信を確立し、遭難者の携帯端末の位置を特定します。

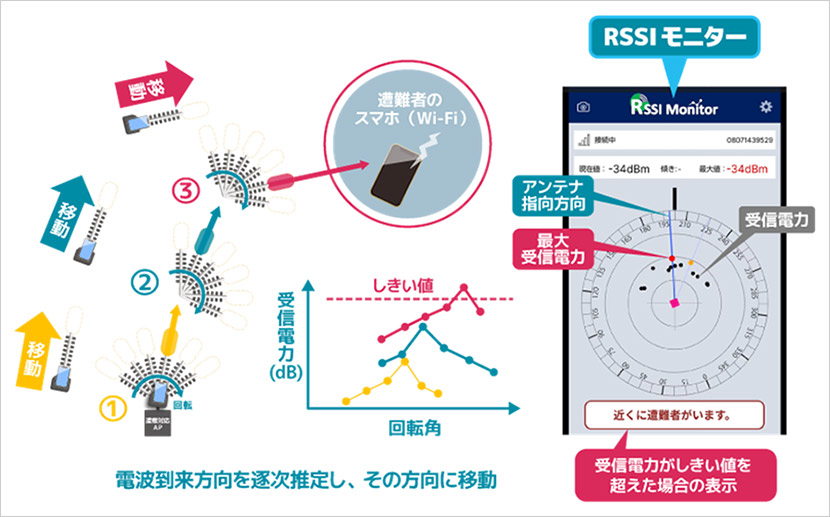

具体的には、Wi-Fiのアクセスポイントから送信され遭難者の携帯端末で受信したWi-Fiの電波強度(RSSI値)をRSSIモニターへ送信し、RSSIモニターでは内蔵されているジャイロセンサーで取得したアンテナ方向とその方向での遭難者端末のRSSI値を併せて表示し、RSSI値の最も強い方向を遭難者端末の方向とします。捜索ではアンテナを水平方向に回転させてRSSI値を測定し、携帯端末のある方向を特定し、より電波の強い方向へ数メートル移動して再測定を繰り返すことで、最終的に半径1〜2メートル以内の精度で携帯端末の位置特定を可能にしています。

藤井氏 「東京科学大学 大岡山キャンパスの構内で実施した実験では、紙袋を10個用意し、その中の一つに遭難者端末を入れて、10メートル四方のエリアでランダムに配置し、探索者は本システムにより約3分で遭難者端末を発見しました」

最後に、藤井教授は、「本システムは、Wi-Fiの送信電力は携帯端末の20分の1程度と低いのですが、指向性アンテナを用いることでGPSの誤差である10m程度の範囲では雪中3メートルに埋まった携帯端末と通信が可能であり、探索に必要なRSSI値を測定できます。GPSによる測定で大まかな位置を特定後、Wi-Fiによる測定で精密な位置を絞り込む2段階のプロセスにより、現場到着から10〜20分以内に誤差半径数メートル以内の探索範囲を特定できる可能性があります」と、日本の国民がほぼスマホを所有している状況下で、本システムが災害時などの遭難者捜索に有効であると今後の展望を述べました。

ソフトバンクと東京科学大学は、「ドローン遭難者捜索支援システム」と「Wi-Fi遭難者捜索支援システム」を統合したシステムの実用化を目指すとともに、自治体や公共機関、企業と連携し、災害対策に向けた研究などを進めていきます。

関連プレスリリース

「ドローン無線中継システムを用いた 遭難者捜索支援システム」を開発 ~捜索者の位置情報を把握し、雪山や山岳地帯での遭難者救助をより安全かつ円滑に~(2022年9月22日、ソフトバンク株式会社)

「Wi-Fiを活用した遭難者携帯端末の位置特定システム」を開発~遭難者の位置を迅速に特定して捜索時間を大幅に短縮~(2025年6月9日、ソフトバンク株式会社)

(掲載日:2025年6月13日)

文:ソフトバンクニュース編集部