急速に進化を遂げている文章生成AIは、ビジネスから日常生活まで、あらゆる場面で活用されています。一方、最近ではさまざまなツールが登場し、「どれを使えばいいのか」「どう活用すればいいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、文章生成AIの基礎知識や、活用するためのポイントについて、一般社団法人AICX協会代表理事 小澤健祐さんにお聞きしました。

目次

文章生成AIをうまく使うと、自分の思考を見直せる?

文章生成AIは仕事や日常生活をサポートする便利なツールですが、活用方法がいまいちよく分からない… という方も多いはず。まずは、文章生成AIがどのようなツールで、どのように活用できるのか、小澤さんに解説していただきました。

はじめに、文章生成AIとはどのようなツールなのかをあらためて教えてください。

小澤さん 「文章に限らず、生成AIとはインプットした情報を別の形に変換して出力するツールのことを指します。例えば、文章生成AIであれば『この文章を要約してください』と指示して『桃太郎』の物語を入力すると、要約された内容が返ってきます。これは、文章生成AIがインプットした情報を処理し、要約という形に変換しているんです」

文章生成AIを活用するメリットについて教えてください。

小澤さん 「メリットとして以下のようなことが挙げられます。

- 情報収集や文書作成の作業を効率化できる

- 新たな視点やアイデアを得ることができる

- 単なる要約だけではなく、深い考察や創造的なアウトプットが可能になる

ただ、個人的には、これらは文章生成AIの本質ではないと考えています。文章生成AIの本質は、アウトプットされた内容を見て『もっとこうした方がいい』と改善点を考えながら、自分の思考ロジックを見直すこと。つまり、AIと対話を重ねることで、自分の頭の中でロジックを作るスキルを身につけて、PDCAを回せるようになることが大きなメリットだと思っています」

メールも挨拶文もAIにおまかせ! 文章生成AIの効率的な活用法と注意点

文章生成AIは、ビジネスから日常生活まで、幅広い場面で私たちをサポートしてくれます。ここからは、そんな文章生成AIをより効果的に使うためのテクニックと、使用する際の注意点についてご紹介します。

レシピ作成よりもメール向き? 文章生成AIの適した “使いどころ” とは

文章生成AIは、ビジネスシーンでどのような作業に活用されているのでしょうか。

小澤さん 「例えば、業務メールや報告書の自動作成、プログラムコードの生成などに文章生成AIを活用することで、業務の効率化につながります。また、カスタマーサポートでは、チャットボットを通じて迅速かつ一貫性のある対応が可能となり、顧客満足度の向上にも寄与します。さらに、SNS投稿文や記事、キャッチコピーの作成など、クリエーティブな分野でもAIが表現のアイデアを提案することで、アイデア出しのスピードと質を高めることができます。加えて、多言語対応機能を活用すれば、グローバル市場への情報発信もスムーズに行えますね」

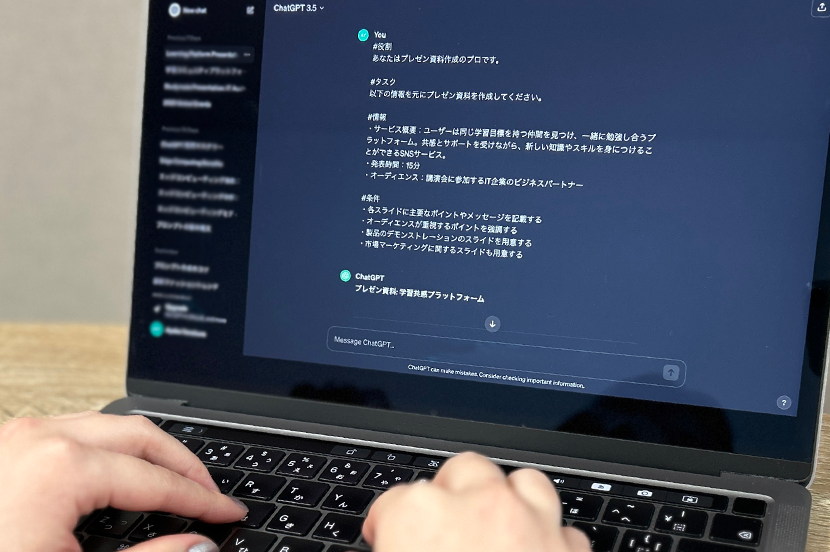

画像提供:小澤さん

日常生活で文章生成AIを使う場合、どのようなシーンで活用できますか?

小澤さん 「前提として、ツールがあるからといって、無理にAIを使わなくてもいいということはお伝えしておきたいです。例えば、日常生活における文章生成AIの活用例として、レシピの作成がよく挙げられますよね。でも、レシピに関しては、実はブラウザやレシピアプリで検索した方が、効率的で安全だと思います。

というのも、生成AIは膨大なテキストデータから学習しているため、誤った情報や安全でない調理法を提示するリスクがゼロではありません。特に、食品を扱うレシピにおいては、正確で信頼できる情報源がとても大切です。その点、プロの料理家や食品メーカー、料理サイトなどが公開しているレシピは、長年の経験と専門知識にもとづき、材料の分量や調理手順がしっかり検証されています。

今後は、生成AIが個人の好みや冷蔵庫の残り物に応じてレシピを提案したり、調理中にリアルタイムで質問に答えたりするなど、新しい価値を提供していく可能性もあります。

しかし、今のところは無理にAIを使うよりも、ブラウザやアプリを使って、専門家が監修したレシピを参考にするのが、安心だと思います。

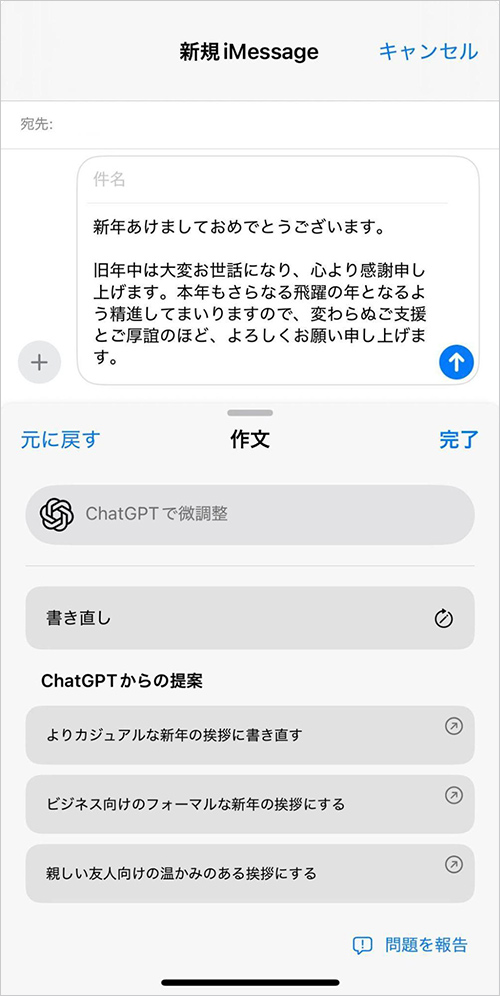

それを踏まえた上で、日常生活における便利な活用例を挙げるとすれば、挨拶文の作成が挙げられるでしょう。例えば、文章生成AIに『新年のあいさつを作って』『引っ越しのお知らせを作って』と頼めば、送る相手に合わせた文章を生成してくれます。iPhone の場合、Apple Intelligenceの『作文ツール』を活用すれば、LINEやXなどといったSNS上でも文章生成、校正、要約などを実行してくれます。プライベートで毎回文章生成AIツールを立ち上げるのは手間だと思うので、こうした日常使いがしやすい機能はおススメですね」

Apple Intelligenceの「作文ツール」で新年の挨拶を作った例

安全に文章生成AIを使うために注意したいこと

ビジネスシーンや日常生活で文章生成AIを使用する際の注意点を教えてください。

小澤さん 「注意点は3つあり、1つ目は生成された文章の情報の正確性を確認することです。AIは学習データにもとづいて文章を作成しますが、事実誤認や不適切な表現を含む場合があります。

2つ目は、情報漏えいのリスクを考慮することです。文章生成AIに個人情報や社外秘情報を入力すると、その内容がAIの提供元のサーバーに送信され、保存・学習に使用される場合があります。これにより、意図せずに第三者に機密情報が漏えいしてしまうリスクが考えられます。

3つ目は、著作権侵害のリスクを考慮することです。AIが生成する文章は、既存の情報をもとに構成されているため、独自性や創造性に欠ける場合があります。そのため、生成された文章を創作物として利用する際は、著作権や知的財産権の侵害につながる恐れがあります。こうしたリスクを回避するためにも、使用目的に応じた明確な運用ルールを設け、適切に管理することが大切です」

「うまく使えない」は選び方と伝え方が原因かも? 基本の使い方と代表的なツールを紹介

ここからは、文章生成AIツールの基本的な使い方について、小澤さんに解説していただきます。併せて、代表的なツールを比較し、それぞれの特徴や適した用途もご紹介します。自分に合ったツールを見つけて、文章生成AIを上手に活用していきましょう!

初心者でも簡単! 文章生成AIの使い方を4ステップで解説

文章生成AIを初めて使う方に向けて、基本的な使い方を教えてください。

小澤さん 「文章生成AIを活用する流れは以下の通りです。

- 目的を明確化する

文章生成AIを使用する具体的な目的や指示を出すための条件を明確にする - 目的に合ったツールを選ぶ

それぞれの文章生成AIツールの特徴から、自分の目的に合ったものを選ぶ - アカウントを作成し、初期設定を行う

使用するAIツールの公式サイトからアカウントを作成し、出力する言語や形式などの初期設定を行う - 文章生成AIに指示を出す

文章生成AIに学習させるデータを準備し、プロンプトを入力して、対話形式で条件を追加しながら調整していく

プロンプトを作成するポイントは、具体的な指示を出すこと。『メールを作成したい』『企画書を作りたい』といった目的や、必要な情報、出力形式などを伝えることで、理想的なアウトプットを生成しやすくなります。また、毎回ゼロからプロンプトを作成するのは手間なので、目的に合わせてテンプレートを作成しておき、内容に応じて細かな条件や指示を変更すると効率的です」

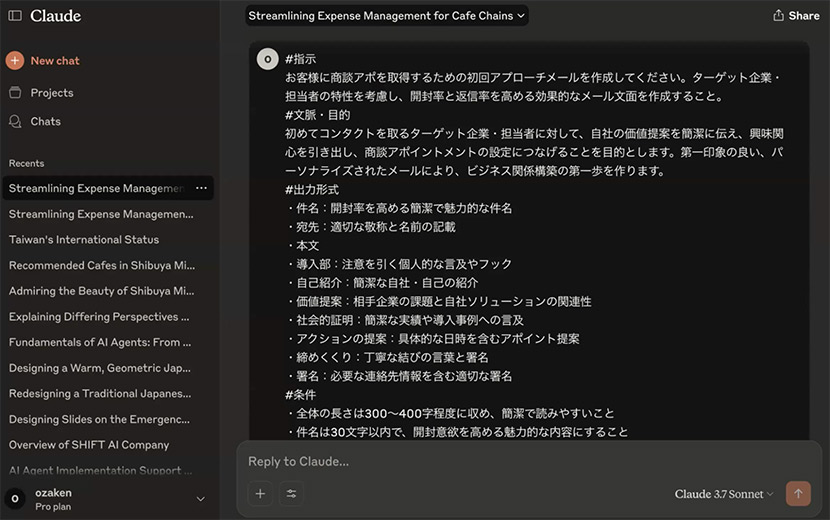

商談アポイントメントを打診する際の初回アプローチメールのプロンプト例

リサーチ向き? 執筆向き? 代表的なツールの特徴を一挙紹介

文章生成AIの代表的なツールについて教えてください。

小澤さん 「現在、さまざまな文章生成AIツールが登場しています。今回は代表的なツールを5つピックアップしました。それぞれの強み、向いている作業や向いていない作業についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください」

| サービス名 (提供企業) |

強み | 向いている作業 | 向いていない作業 |

|---|---|---|---|

| ChatGPT (OpenAI) |

豊富なプラグインによる高い利便性 | 対話形式での質問、小説やブログ記事の執筆などのクリエーティブな作業 | 高度な専門知識が必要な作業、リアルタイム性が求められるデータ分析 |

| Gemini (Google) |

Google アプリとの連携により、効率的な事実確認が可能 | Google アプリと連携した作業、画像・音声を含むコンテンツ生成 | 他社製品との連携が必要な作業、単純なテキスト生成のみの作業 |

| Perplexity (Perplexity AI) |

リアルタイムで信頼性の高い情報収集が可能 | 正確な情報検索や要約、専門的な文章生成 | 小説やブログ記事の執筆などのクリエーティブな作業 |

| Claude (Anthropic) |

自然な日本語生成と長文処理能力 | 長文の要約や校正、複雑な資料の読み込みと説明 | 高度なコード生成や、自由度の高いクリエーイティブな作業 |

| Microsoft Copilot (Microsoft) |

Microsoft Office製品との連携、最新情報の活用が可能 | Microsoftアプリ連携作業、会議のリアルタイム要約、メール管理 | Microsoft以外のプラットフォームでの利用 |

文章生成AIをなかなかうまく使えないという人も多いと思いますが、何が原因でしょうか?

小澤さん 「うまく使えない人は、条件をあいまいにしたまま『こんなメールを作って』『要約して』などと指示しがちです。でも、望む形でアウトプットを得るには、もう少し条件を絞ることが大事。例えば、飲食店を調べるときは、価格、時間、雰囲気など具体的な条件を加えると、理想のお店を見つけやすくなりますよね。同様に、文章生成AIに要約をしてもらうときも、『どんな視点で要約してほしいのか』『文字の量はどれくらいなのか』『テキスト形式は何がいいのか』など、絞り込み条件を設定してみましょう。こうして、自分の思考ロジックを言語化する=プロンプトにすることで、文章生成AIをうまく活用できるようになります」

効果的なプロンプトの書き方については、こちらの記事をご覧ください。

さまざまな場面で業務の効率化やクリエイティブな作業をサポートしてくれる文章生成AI。自分に合ったツールを選び、使い方を工夫することで、日々の作業が大きく改善されるはずです。本記事を参考にして、文章生成AIを仕事や日常生活に役立ててみましょう。

(掲載日:2025年6月24日)

文:東谷好依

編集:エクスライト

「Perplexity」で文書生成AIを使ってみませんか?

ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOのユーザーなら月額料金 2,950円(税込)のPerplexity Proを6カ月間無料で使えるキャンペーンを行っています。