ビジネス、行政、医療などあらゆる分野で生成AIの活用が広がり、教育においても導入が進み始めています。広島大学とソフトバンクが共同で開発を進める遠隔授業支援アプリ「TSUNAGU(仮称)」は、地域や言語などを超えて、全ての子どもたちが共に学び合う、新たな教育の形を目指す取り組みです。開発に携わる担当者にアプリの開発背景や機能、今後の生成AI活用の可能性について話を聞きました。

ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット統括 プロダクト技術本部

IoT技術統括部 関西IoT技術部 技術推進2課

横山 大城(よこやま・ひろき)

異なる地域の学校とつながる。遠隔授業支援アプリの魅力

遠隔授業支援アプリ「TSUNAGU(仮称)」とはどのようなものでしょうか?

横山 「教育現場における地域格差解決に向けて、全ての子どもたちに等しく質の高い学びを届けることを目的に開発している遠隔授業支援アプリです。特長は大きく二つで、一つはオンライン授業を発信したい学校と参加したい学校をつなぐ『マッチング機能』、もう一つは授業中の子どもたちの意見や議論する内容をAIで収音・要約・可視化する『AI学習支援機能』です」

教育現場における地域格差とのことですが、どのような課題があるのでしょうか。開発背景を教えてください。

横山 「中山間地域の小学校でも都市部の学校でも同じ質の学びを提供しないといけないというのが公教育の基本です。しかし、人口減少や偏りによって、同じ県内であっても教育の環境に地域格差が生じています。異なる地域の学校をデジタルでつなぐことで、他の地域への関心を深め、社会とのつながりを持ってほしいという思いから開発が始まりました」

学校をデジタルでつなぐのが「マッチング機能」ということですね。詳しく教えてください。

横山 「プロジェクトでは、社会科のオンライン授業を地域を越えて展開し、標準化を目指しています。現在は東広島市を中心に広島大学が企画する授業が主体となっていますが、将来的にはそれぞれの地域が独自に授業を開催し、全国どこからでも参加できる環境を目指しています。どの地域でどんな授業が行われているのかが表示されて、合同授業に参加したい学校とマッチングが可能です。今後は全国どこでも授業情報を検索し、参加希望を出せるシステムを構築することで、広域交流型の授業展開がよりスムーズになります」

対象学年や日付、教科で検索すると各学校で企画している授業が表示され合同授業のマッチングができる

意見をリアルタイム分析。少数意見も取りこぼさず議論を活性化

もう一つの「AI学習支援機能」はどのような機能ですか?

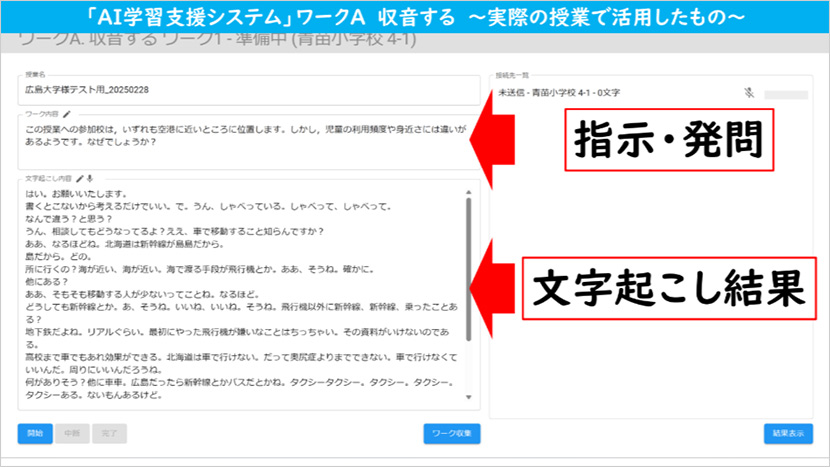

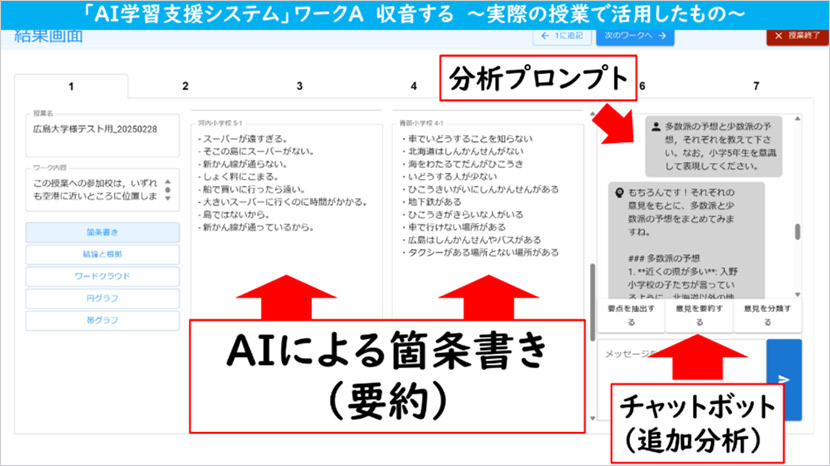

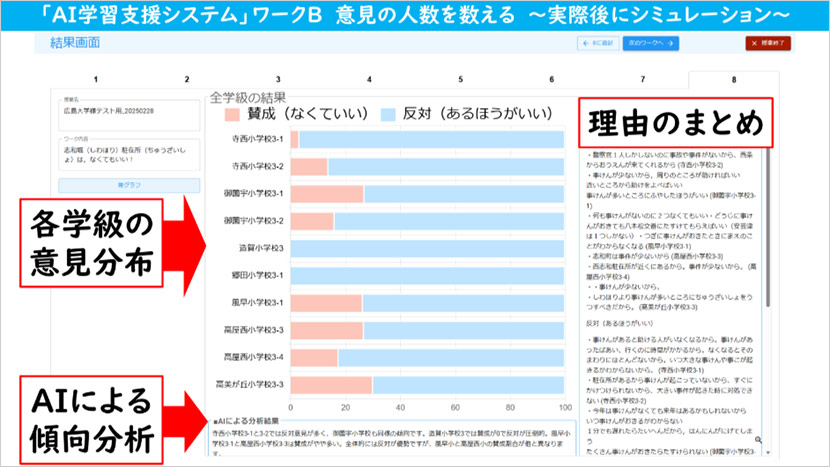

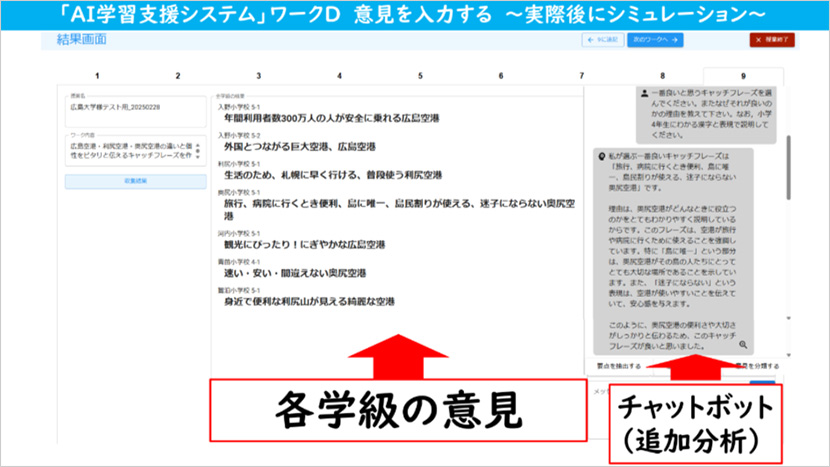

横山 「各学級で議論する際に音声認識AIでリアルタイムに文字起こしを行い、学年に応じた漢字の変換や読み方の難しい地名などの単語補正、匿名化処理などを行ったうえで、意見を箇条書きで要約したり、意見のボリュームに応じて『賛成・反対』といった多数派の傾向を自動で集計することができます」

それは便利ですね。この機能によって授業でどのような効果があるのでしょうか?

横山 「これまでのオンライン授業では議論の詳細まで把握できず、発表者の意見だけが採用されたり、少数意見は多数の意見に埋もれたりしがちです。これがAIによって可視化されることで、少数派の意見を持った子どもたちに対して新たな問いや対話が生まれています。また、先生も授業中の意見を板書する時間が省けたり、子どもたちの意見を聞き出してまとめる能力が必要だった部分をAIが補完してくれたりする機能となっています」

TSUNAGU(仮称)アプリ画面。収音内容からAIによって要約や傾向分析ができる。

AIを使った教育系のツールやアプリは他にもあるのですか?

横山 「校務のDXや自習用の学習ドリルなど、AIを活用した取り組みはどんどん増えている印象があります。一方で、公教育の授業で使われるソリューションは、先生が子どもたちのタブレット画面を一元的に管理・閲覧できるようなツールが中心で、意見を自動でまとめて要約するようなサービスは、現時点でほとんど存在していないと思います」

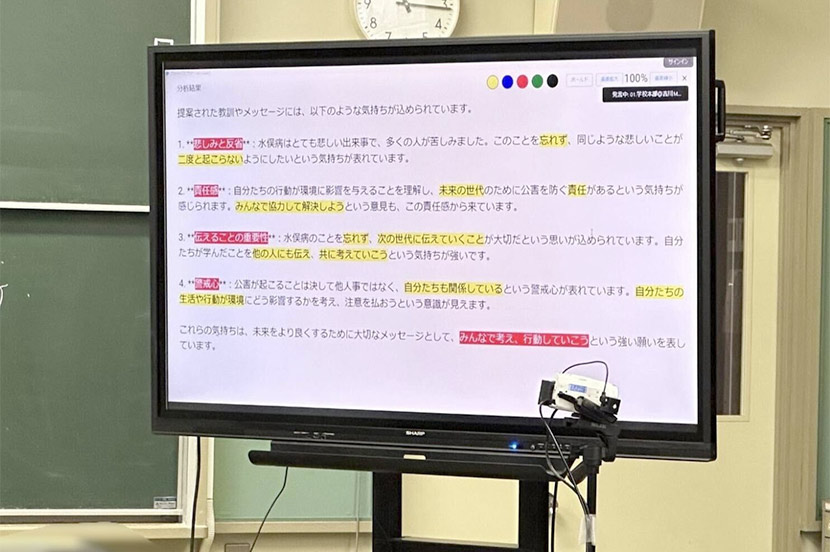

実際にアプリを使った検証授業が行われていると聞きましたが、子どもたちや先生の反応はいかがですか?

横山 「現在オンライン授業は2021年より延べ56回実施されていますが、このうちアプリを使った実証は20回ほど実施しています。『今まで拾えなかった意見がちゃんと拾えている』『これまでの発表に比べて、他の学級の意見を知ることができて情報に厚みが出る』といったうれしい声をいただいています。また、先生からは『自分がまとめるよりもスムーズで正確』といった意見もあり、先生ごとのスキルのばらつきを補うツールとしても効果を発揮しています」

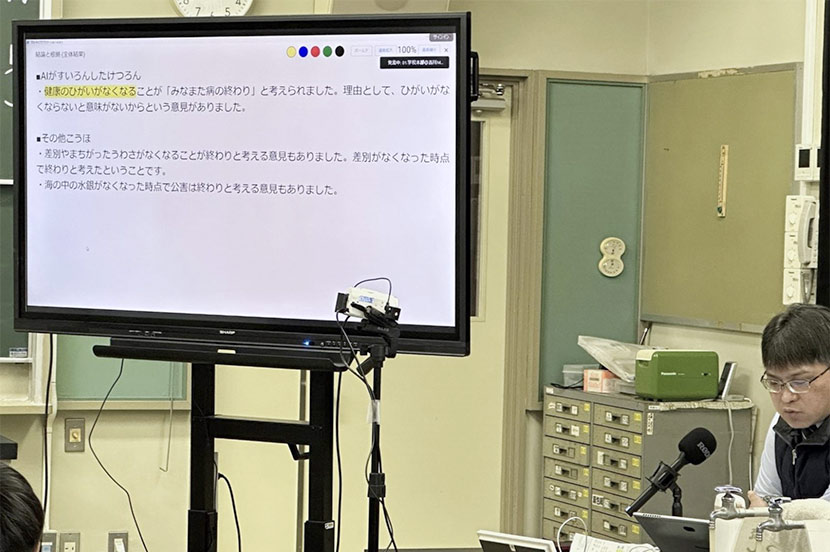

TSUNAGU(仮称)アプリを使った遠隔授業の様子

国産LLMの活用も視野に入れているとのことですが、国産モデルならではの利点や教育現場において期待する役割を教えてください

横山 「現状では、ChatGPTやGeminiといった海外製のLLM(大規模言語モデル)で検証を進めていますが、将来的には国産LLMの活用も視野に入れています。というのも、海外製のLLMではどうしても海外の文化や価値観に基づいた解釈になりやすく、日本独自の文化や考え方が100%反映されるかどうかに不安があるためです。日本の未来を担う子どもたちにAIを使ってもらうのであれば、やはり国産の技術であるべきだと思います。その点、ソフトバンクが進めるソブリンAIを教育分野でも活用していくことで、その課題を解決できるのではないかと期待しています。また、子どもたち特有の話し方や方言への対応という面でも、国産LLMの開発と活用が不可欠だと感じています」

今後追加を予定している機能などはありますか?

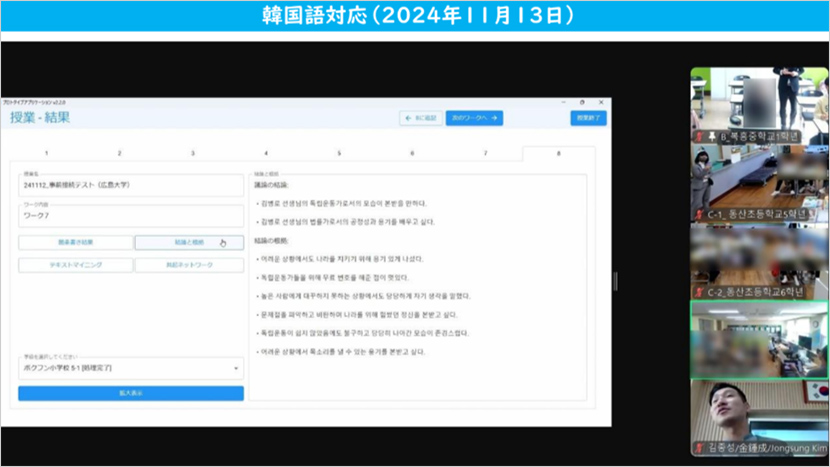

横山 「今後は英語や中国語など、他の言語との同時翻訳や分析にも対応していく方針です。東広島市では外国人が増えており、学校によっては半分以上、外国籍の子どもがいる学級もあるんですよ。教科書は各言語に翻訳されたものもありますが、議論するときに日本語だけでは理解できない、伝えきれないことも多いため、外国籍の子どもの意見をもっと共有できるような機能が求められています。昨年度は、韓国語とポルトガル語の教室環境でも自動収音・分析ができることを実証しました。今後は、同じクラスにさまざまな国籍の生徒がいても、多言語間で同時翻訳・同時分析ができるような機能の開発を進めていく予定です」

韓国語対応での授業の様子

教育格差の解消へ。「地域×大学×企業」で挑む公教育改革

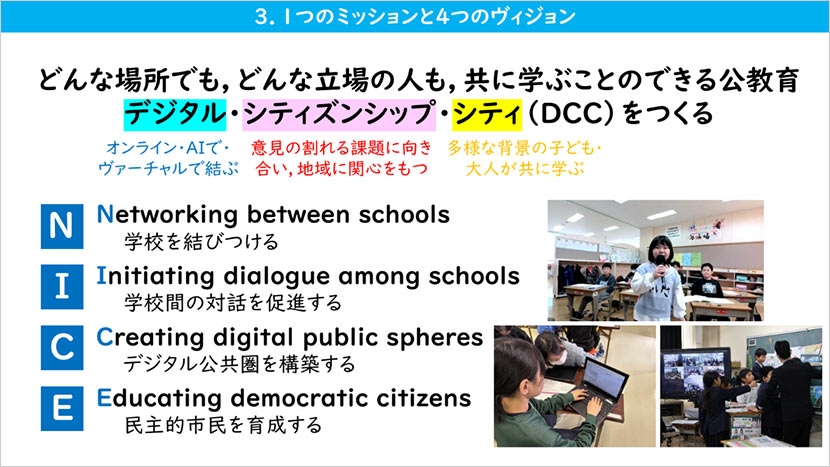

本プロジェクトは、内閣府が推進する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の一環で、SIPが設けた14の重要課題の一つ「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」を広島大学が受諾して、2023年にスタートしました。広島大学がある東広島市では、都市部と中山間地域の学校で児童数や教育環境に大きな差があります。複数の学校をつなぎ、他地域の学校との交流を通じて、その地域の文化や歴史への理解を深める探究学習を支援することを目的に進められています。

デジタル・シティズンシップ・シティ(広島大学教育ヴィジョン研究センター)

広島大学教育ヴィジョン研究センターが中心となり、カリキュラム開発・制度設計・AI技術開発の3つの部門が連携しながら、地域と共にプロジェクトを推進しています。ソフトバンクはAI技術の共同開発・実装パートナーとして参画し、広島大学の専門教授と連携しながら、教育現場の実情に即した技術の検討・改良を重ねています。授業でのAI活用においては、音声データの収集・分析を行うため、保護者の同意を得て実施されるなど、プライバシーへの配慮も徹底されています。

横山 「私は広島県福山市で『せとうち Tech LAB』を開設したメンバーの一人で、地域の方々と連携してデジタル化の推進やDXによる地方創生を約4年担当し、具体的にはMONETを使った医療MaaSの実証や、福山市内のデジタルイベントで事例紹介をするなど、さまざまな取り組みをしていました。こうした取り組みに対して広島大学から『広島大学でも公教育の改革を行うためのパートナーとしてぜひ一緒にやりたい』という声をいただき、活動をスタートしました。現在は実際に授業に出向き、現場でどういう技術が必要なのか、最新のAI技術の動向を踏まえながら機能の提案や開発に携わっています」

関連記事

ともに学び、育ち合う未来へ。日本の教育を変えるAIの可能性

2028年以降の実用化に向けて、今後取り組んでいく課題を教えてください。

横山 「現在は各学級での意見をAIが収集・要約・可視化し、それらを一元的に把握できることで、学級内外の学びを深めるフェーズですが、今後はリアルタイムで他の学級の意見を参照しながら議論を進められるようにし、より高度な意見の共有と学級内での意思決定を実現していきたいです。また、AIを自律的に情報を分析・提言できるエージェント型へと進化させ、日本の文化や教育現場に即した提案ができるソブリンAIの実装も視野に入れています。将来的には、先生のスキルの差を補完し、より高度な教育支援ツールへと発展させることを目指しています」

教育分野のAI活用にどのように貢献していきたいですか?

横山 「子どもたちの意見をくみ取ったり、意見を引き出したりするなど、子どもたちのコミュニケーションを補完するのが『TSUNAGU(仮称)』アプリに求められる本質じゃないのかなと思います。若い先生からベテランの先生までいろんな先生がいる中で、その経験の差がAIによって解消できれば、どんな立場の子どもにも質の高い教育が提供できるようになると思っています。本プロジェクトを通して、日本の文化を持ったAIで、日本の未来を担う子どもたちの教育の高度化を進めていきたいと思いますし、ソフトバンクが持つ技術力を教育分野にも生かして、日本の教育課題に貢献していく姿勢を大切にしていきたいです」

(掲載日:2025年6月24日)

文:ソフトバンクニュース編集部