難しそうだからと避けてきた投資の話…。しかし最近、「周りが一気に投資を始めたなぁ」「話題の新NISAくらいはやったほうがいいのかな?」なんて焦りを感じ始めた人も少なくないはずです。投資について、一気に勉強する必要はありません。まずは、ごくシンプルな仕組みを知ることから始めてみませんか?

この記事では投資入門者に向けて、資産運用YouTuberの小林亮平さん監修のもと、投資の主な種類から株式投資の基本的な仕組みや最低限知っておきたい用語について解説します。

目次

投資にはどんな種類がある? まずは基本知識を押さえよう!

投資には株式投資や債券投資などさまざまな種類があります。まずは投資の仕組みや種類などの基本情報を押さえましょう。

そもそも投資とは?

投資とは、「将来の利益」を見込んで、事業や証券、不動産などを売買する資産運用方法のひとつです。資金を投下した資産の価値が上昇した際に売却することで、その差額分の利益を得られます。

投資にもいろんな種類がある

投資は、資金を投じる方法や対象によって種類が分かれます。ここでは代表的な投資の種類を紹介します。

| 株式投資 | 企業が発行する株式を売買し、売却益を得る方法。株式を保有している間は配当金で利益を得たり、株主優待によるサービスを受けられたりする。 |

|---|---|

| 債券投資 | 国や地方公共団体、企業などが発行する債券を購入している間、利息を受け取って利益を得る方法。満期を迎えると元本は返却される。 |

| 投資信託 | 個人投資家から集めた資金を、専門家であるファンドマネージャーがまとめて運用し、投資額に応じて運用益が分配される金融商品。投資信託では株式や債券などを組み合わせて運用する。 |

| ETF(上場投資信託) | 投資信託の種類のひとつで、金融商品取引所に上場している金融商品のみ扱う。株式投資と同様にリアルタイムの売買が可能。 |

| FX(外国為替証拠金取引) | 海外の通貨を売買し、為替相場の変動によって生じた利益を得る方法。 |

投資の仕組みを理解するために、比較的シンプルな株式投資を例に見ていきましょう。

【口座開設〜株式の購入】株式投資の仕組みと基本の流れを知ろう

株式投資の流れを4つのステップに分けて解説します。

株式投資の仕組み

株式投資は、下記のような仕組みで成り立っています。

株式投資の基本は、購入した株式を長期にわたって保有し、企業の成長を通した利益を期待することです。そのため、いつ投資を始めるかよりも、早く始めて長く運用を続けることが重要だと言われています。

株式投資の大きな流れは、「証券口座を開設」、「株式を購入」、「保有」、そして「売却」のステップがあります。

STEP1 証券口座を開設

株は、証券取引所で取引が行われます。証券取引所では、日本に存在する100万社以上の株式会社のうち、財務状況などの基準をクリアした約4,000社の株が売買されています。個人投資家が証券取引所で直接株を購入することはできません。取引に参加する資格を持つ証券会社などが窓口となって、個人投資家の代わりに売買を行います。

株式の売買を行うためには、まず証券会社に口座を開設し、資金を入金する必要があります。近年は、証券会社の窓口に行かなくてもインターネット上だけで口座を開設できる証券会社が増えました。ネット証券会社のほとんどは、口座開設や維持にかかる費用が無料ですが、取引手数料がかかる場合もあります。

ワンポイント用語解説

- 株式:株式会社が事業活動に必要な資金を調達するため、投資家(株主)に発行する有価証券のこと。

- 証券会社:株式や債券などの金融商品において売買の仲介を行う企業。資金を調達したい株式会社と、資産を運用したい個人投資家のニーズをつなぐ役割を持つ。

- 上場:株式会社が証券取引所で株の売買ができるようになること。上場するには財務状況や経営状態、株主数など一定の基準をクリアする必要がある。

STEP2 株式の選定と購入

口座を開設し、取引の環境が整ったら、購入する株を選びましょう。証券会社を通して注文を出し、発注が約定(やくじょう)すれば取引完了です。注文は証券会社によって異なり、インターネット上の取引システム、または証券会社の店頭や電話などで行えます。

購入金額は「株価×購入株数」で計算できます。1株あたりの株価は「銘柄」ごとに異なり、基本的に購入株数の単位は100株単位で取引されます。ただし、証券会社によっては1株からでも購入できるものもあります。

ワンポイント用語解説

- 約定:買う側と売る側の条件が合致して、売買の取引が成立した状態を指す。

- 銘柄:証券取引所で取引される有価証券の名称。株式の場合は企業名で表される。4桁の数字が割り振られ、この識別番号のことを「銘柄コード」と呼ぶ。

株の選定のポイント

株を選定する際には、株価の仕組みを理解することが第一です。株価は、需要(購入したい人)と供給(売却したい人)のバランスで変動します。その他、企業の業績や景気、金利・為替、海外市場などの影響も受けているため、総合的に判断して企業の将来性を見極める必要があります。

しかし、初心者にとって成長する株を見極めるのは非常に難しいものです。そのため、まずは自分が関心のある企業や、普段使っている商品やサービスなどを入り口に、その企業やサービスの勢いや将来性を調べてみるのがいいでしょう。

特に、企業が発信するIR情報には財務状況やサービスの内容が載っているので、今後の安定性や成長性を見極める材料になります。

最初は売上高や利益が順調に伸びているか、今後も成長が期待できるかを確認しましょう。自分が興味を持っていたり、実際に使っていたりする商品やサービスなら、ユーザーの視点でその将来性もある程度予想できるはずです。

株価チャートの基本的な見方

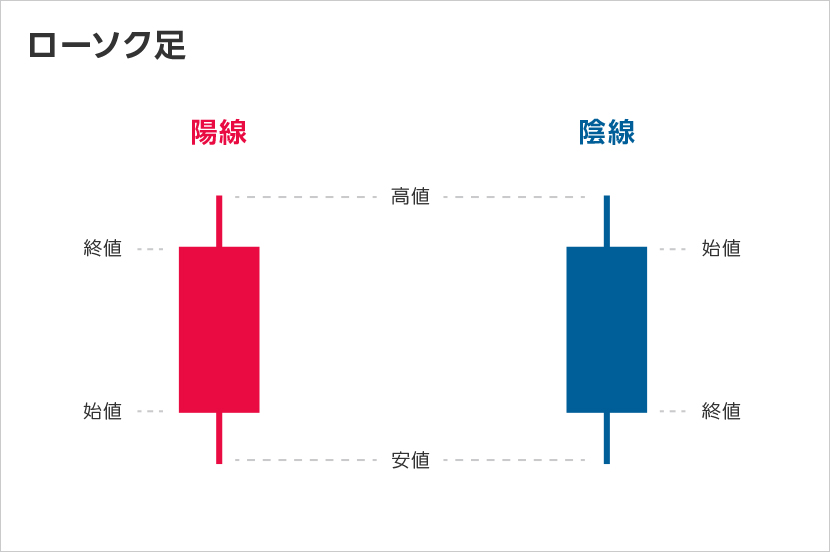

株価チャートとは、株価の値動きを表したグラフです。上記のように株価の動き(高値、安値、始値、終値)をひとつにまとめた「ローソク足」が並び、株価の上がり下がりを視覚的に読み取れます。

ローソク足には、始値より終値が高い陽線(赤)と、逆のパターンを示す陰線(青や黒、緑)の2種類があります。特に注目すべきは、前後のローソク足よりも大きくて目立つ、大陽線と大陰線です。ごく簡単に言えば、陽線なら株価が上がった、陰線なら株価が下がったという意味ですが、株式投資で大切なのは長い期間にわたって運用し続けること。初級者が株価チャートを確認する際は、ローソク足を短期間ではなく、5年間分など長期間で見て大きな流れを確認することが大切です。

ワンポイント用語解説

- 株価チャート:一定期間(1日、1週間、1カ月)ごとの株価の変動を可視化したグラフ。株価の上がり下がりを確認するために使う。

- ローソク足:一定期間の株価のデータ(高値、安値、始値、終値)をローソクの形にまとめたもの。一般的に陽線は赤か白、陰線は青または黒で表される。

株の購入時のポイント

購入方法には、売買価格を指定する「指値注文」と、現時点の価格ですぐ購入する「成行注文」の2パターンがあります。初級者はあまり考えすぎず、まずは成行注文で始めて、仕組みを理解してみることをおススメします。慣れてきて、相場が大きく下がったタイミングで安く株を買いたい人は、指値注文を試してみてもよいでしょう。

一度に大量の株を購入すると、株価が下がったときに慌てやすいので注意が必要です。精神的な余裕を持つためには、時期を分散させて購入する意識を持ちましょう。例えば300株のうち、100株を月の初めに、残りを100株ずつ翌月、翌々月に購入するなどすれば、万が一株価が大きく下がったときにも精神的な負担を減らすことができます。

ワンポイント用語解説

- 指値(さしね)注文:購入時、または売却時に価格を指定して注文する方法。例えば、「株価が500円以下になったら100株購入したい」「500円以上で売却したい」など、希望する価格の下限・上限を投資家自身が決める。

- 成行(なりゆき)注文:売買価格を指定せず、その場の市場価格ですぐに取引する注文方法。購入時は、そのタイミングで出ている最も安い売り指値注文で取引が成立する。売却時は逆に最も高い買い指値注文で約定する。

【株式の保有〜売却】株式を持つことで配当金や優待が得られることも

株式を保有していることでおトクが得られることもあります。売却するときのポイントもチェックしておきましょう。

STEP3 株式の保有

株を保有している間は、企業から配当金や株主優待などの特典を受けることができます。これらの特典を受けるには、権利確定日を含め3営業日前までに株の購入を成立させ、株主名簿に株主として記載される必要があります。権利確定日は企業によって異なります。

配当金を目的に銘柄を選ぶ際、見るべき比較の指標は「配当利回り」と「配当性向」の大きく2つです。順番としては、まず「配当利回り」をチェックしてから、「配当性向」を見ます。

さまざまな考え方がありますが、高配当の株を狙う際の「配当利回り」の値は3〜4%をひとつの目安として考えましょう。同時に、配当金の増加傾向を示す「増配率」もチェックします。過去5年、10年間の増配率が上昇傾向であれば、株主に対して積極的に配当を還元しようとする企業の姿勢を確認できます。「配当性向」は30〜40%程度がひとつの目安です。値が高すぎると、増配の伸びしろが期待できない場合もあるので注意しましょう。

いずれの情報も企業のIR情報を確認するほか、「○○会社 配当性向」などと検索すると調べることができます。証券会社のサイトにも企業ごとの情報がまとまっているのでチェックするのに役立ちます。その他、東洋経済新報社が発行する「会社四季報」でも確認できます。

ワンポイント用語解説

- インカムゲイン:株式投資における配当金や株主優待、投資信託においての収益分配金など、資産保有中に得られる利益のこと。

- 配当金:株主に対し還元される現金のこと。企業は、株主が保有している株式数に応じて利益の一部を分配する。配当金を受け取った投資家は、配当控除を受けるための確定申告が必要。

- 配当利回り:購入時の株価に対し、年間でどれだけの配当金が支払われるか、1株当たりの割合を示した指標。「1株あたりの年間配当÷現在の株価×100(%)」で計算される。配当利回りが高いほど、購入金額に対して多くの配当金が期待できる。

- 増配率:前年の配当に対してどれだけ増加したかを表す指標。増配率の増加は株主に対して積極的に配当で還元しようとする姿勢を表す。

- 配当性向:企業が年間の純利益のうち何%を配当金にあてているかパーセンテージで表した指標。計算式は「1株あたり配当額÷1株あたり当期純利益×100(%)」。

- 株主優待:企業が株を保有している株主に対して提供する品物やサービスなどの優待品。優待品は企業で異なり、保有株数や期間によって内容が変わるケースもある。

- 議決権:保有する株数によって与えられる株主の権利。議決権のある株主は株主総会に出席し、経営方針など重要な議案に対し賛否を投票できる権利を得られる。

STEP4 株式の売却

株を購入した時点よりも株価が上昇し、利益を確定したいときに株式を売却します。このときに生まれる差額分の利益を、「値上がり益」と言います。また、投資の方針を変えたいときや、株価が下落している株式を見切って「損切り」したいときにも、株式の売却が選択肢になり得ます。

売却するタイミングを決めたら、購入時と同様に証券会社を通じて取引を行います。売却する銘柄や株数のほか、注文方法や期限などの条件を指定し、注文してください。売却注文が約定すると株式は買い手に渡り、売却代金が自身の口座に入金されます。なお、株の売却によって得られる利益には税金がかかります(NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は非課税)。実際に手元に入る利益は、売却益から税金と取引手数料を引いたものになります。

ワンポイント用語解説

- 値上がり益:購入時より株価が値上がりしたタイミングで売却した際に得られる利益。「売却益」「譲渡益」とも呼ばれる。

- 取引手数料:株式の売買を証券会社を通して行う際、証券会社に対して支払う手数料のこと。証券会社によって料金は異なる。

- キャピタルゲイン:売却で得る利益から税金と取引手数料を引いたもの。

- 損切り:損失を最小限に抑えるために、保有している株の価格が下落した際に早めに見切って売却し、損失を確定させること。

株の売却時のポイント

株の売却において、専門家であるアナリストの評価はさまざまなため、どの情報を信じればいいか迷う場面も少なくありません。そこで重要なのが、「マイルールを決めること」です。例えば、「株価が5%上昇したら保有している株の半分を売却、10%上がったら残りのすべてを売却する」など、感情に左右されない明確な基準を決めてから投資を始めましょう。

「損をしたくない」と思うと毎日の株価が気になるかもしれませんが、株式投資は長い目で見るものなので、株価のチェックは週1回ほどで十分です。一方で、感染症の拡大や紛争のぼっ発など、社会の心理が大きく傾くときは株価が大きく変動する可能性があります。国内外で大きな出来事が起きたときは、念のため株価をチェックしておきましょう。

株価がマイナスに転じたときは、焦らずに動向を確認することです。一時的に株価が下がったとしても、将来的に成長する見込みのある企業であれば「売却せず待つ」という判断が大切です。こういった判断を迷わないためにも、自分の中での投資方針を固めて「マイルール」を設定することが重要です。

近年、さまざまな企業が行っている「株式分割」とは?

最後に、近年話題となっている「株式分割」について、投資家側のメリットや投資する際に気をつけるポイントなどを簡単に解説します。

「株式分割」とは企業が発行している株式を複数に分割し、企業価値をそのままに株式総数を増やす方法です。例えば、1株1万円だった株が10分割されると、1株1,000円になります。このように株式の数が増える分、1株あたりの単価は下がります。近年、この「株式分割」を行う企業が増えています。

個人投資家にとっては、単価が下がるため株式投資へのハードルが下がるというメリットがあります。個人投資家が増えることで、株式の売買が活性化することも期待されています。

ただし、株式分割と株価の上昇は別物である点は押さえておきましょう。株式の数が増えても、株価が上昇する理由にはなりません。購入しやすくなったからといって安易に購入するのではなく、成長が見込まれる企業の情報を調べ、将来性を吟味したうえで投資先を決めましょう。

(掲載日:2024年10月2日)

文:大瀧亜友美

編集:エクスライト