フォーム読み込み中

脳科学×AI

~Beyond AI研究推進機構での脳科学研究に対するソフトバンクの取り組み~

Brain Sciences x AI:

About the Brain Science Group organized by Beyond AI Promotion Division

2023年12月14日掲載

みなさまこんにちは、AI戦略室の馬田です。

ソフトバンク アドベントカレンダー 2023の記事14日目です!早いもので、アドベントカレンダーの時期もとうとう折り返しですね!!

Beyond AIチームからはこのアドベントカレンダーに4本の記事を掲載させていただきましたが、本日の記事が最終回となります。

最終回となる今回は、Beyond AI研究推進機構で進められている「脳科学×AI」の研究やそれらに関するソフトバンク社内での取り組みについて、担当されているBeyond AI推進課のCarlosさんに紹介頂きたいと思います。

原稿自体は英語なのですが、筆者が翻訳、補足したものを各段落に追記しておりますので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います!

本文に入る前に、ソフトバンクと国立大学法人東京大学(以下、東京大学)の産学連携プロジェクト「Beyond AI研究推進機構」について紹介します。

ソフトバンクと東京大学は2020年5月、世界最高レベルの人と知が集まる研究拠点として「Beyond AI研究推進機構」を立ち上げました。

この「Beyond AI 研究推進機構」では、AIの基盤技術研究とその他の学術領域との融合による新たな学術分野の創出や、社会課題・産業課題へのAIの活用を目指して、さまざまなテーマでの研究を推進しています。

これらの研究の成果は現在、ジョイントベンチャーの設立などによっていち早く社会実装・事業化されており、さらなるAI研究の発展とよりよい社会の実現に貢献しています。

本記事の執筆担当

Carlos Enrique Gutierrez

カルロス エンリケ グティエレツ

ソフトバンク株式会社 AI戦略室

Beyond AI 推進課

計算論的神経科学者(Computational Neuroscientist)としてBeyond AI連携事業に携わり、ブレイン・モデリング、強化学習、神経信号処理をはじめとした応用脳研究を焦点に研究を行っている。

ソフトバンク入社前は、OISTの神経計算ユニットのポスドク研究員、IBMと米州開発銀行のITコンサルタントとして活躍した。

主な科学的関心領域は、ブレイン・モデリング、神経変性疾患、生物学 × AI、スーパー・コンピューティング等。

本記事の翻訳/補足担当

馬田 啓佑

まだ けいすけ

ソフトバンク株式会社 AI戦略室

Beyond AI推進課

2022年度ソフトバンク新卒入社。本務ではサイバーセキュリティ本部に所属しつつ、2023年7月より社内副業制度にてAI戦略室/Beyond AI推進課でイベント企画、同11月よりDE&Iワーキンググループでの事務局業務にも従事。

業務外で興味のある分野は、モビリティ分野の自動運転や自動操縦、IoT分野を用いた第一次/第二次産業のDX、地方活性化など。

アドベントカレンダー2023 Beyond AIチームの記事

まだチェックされていない方はこちらもぜひチェックしてください!

脳科学とAIのシナジー

The synergy between AI and Brain Sciences

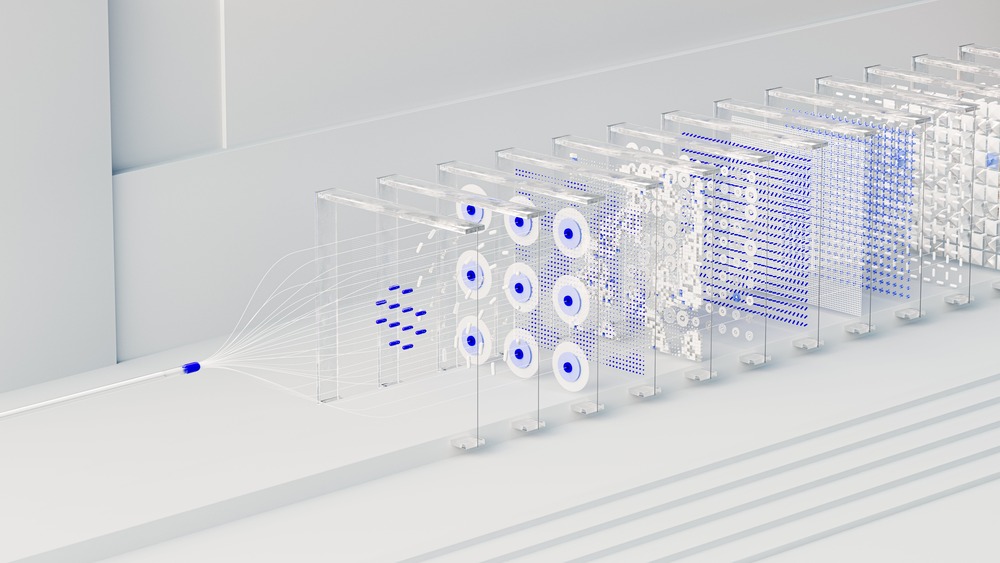

The human brain is much more complex than a transformer displaying some intelligence, it comprises hundreds of billions of neurons engaged in intricate communication to coordinate essential functions such as learning, thoughts, emotions, and motor skills.

Progress in brain sciences, or neurosciences, has significantly influenced the development of artificial intelligence (AI). These studies have generated groundbreaking ideas, enhancing AI with impressive problem-solving and decision-making abilities.

One example is the idea that adjusting the connection strengths within neural networks, a concept derived from neurosciences, can embed learning in AI. While this may not seem believable at first, this principle has empowered AI to carry out complex tasks.

Currently, state-of-the-art AI, particularly large language models (LLMs) or, more precisely, large multimodal models, mark the onset of a new era. This era is distinguished by a greater emphasis on the engineering of AI and its associated systems, where the scaling laws appear to hold true—indicating that larger models perform better.

人間の脳は、ある程度の知能を発揮するトランスフォーマー(*1)よりもはるかに複雑で、数千億のニューロンが高度に連携して学習、思考、感情、運動技能などの基本的な機能を調整しています。

脳科学や神経科学の進歩は、人工知能(AI)の発展に大きな影響を及ぼしてきました。これらの研究は、画期的なアイデアを生み出し、AIに驚くべき問題解決と意思決定の能力をもたらしました。

その一つの例が、神経科学から派生した概念であるニューラルネットワークの接続の強さを調整することで、AIに学習をさせることができるという考え方です。一見信じられないかもしれませんが、この原理はAIに複雑な課題を遂行する力を与えています。

現在、特に大規模言語モデル(LLM)や、より正確に言うと大規模マルチモーダルモデルをはじめとした最先端のAIは、新たな時代の到来を告げています。この時代では、より大きなモデルがより良いパフォーマンスを発揮するという「スケーリング則(*2)」が真実であることを示すかのように、AIとその関連システムの技術開発がより重視され、拡大することでしょう。

*1トランスフォーマー:大規模言語モデルの根幹となる深層学習モデル。2017年に米Google Brain(現在の米Google DeepMind)のAshish Vaswani氏らが提唱した。

*2 スケーリング則:自然言語処理モデルの能力はパラメーター数や、データセットのサイズ、トレーニングに使用される計算量が増えるにつれてべき乗則に従って向上するという法則。

人工汎用知能(AGI)実現における脳科学の関わり

The relevance of brain sciences in realizing AGI

Despite the in-silico implementation of these models being vastly different from the brain, it's crucial not to underestimate the significance of neurosciences in addressing upcoming challenges, such as achieving Artificial General Intelligence (AGI).

Neurosciences can play a vital role in enhancing energy efficiency and refining memory, planning, and knowledge compression capabilities in LLMs. Analytical techniques from neurosciences can be applied to comprehend the operations of LLM systems, set benchmarks, and ensure safety. With these systems becoming increasingly powerful each day, there is an urgent need to deepen our understanding on how these systems produce their emerging properties.

There is still an opportunity for drawing inspiration from ideas in brain sciences, with the potential for significant breakthroughs, especially in the journey toward achieving AGI. As our understanding of the brain advances, the possibility arises for the development of more sophisticated cognitive architectures/systems in the digital domain. This endeavor demands a combination of taste, imagination, and an ongoing discussion at the intersection of "Brain Sciences x AI" to extract insights from neurosciences.

これらのモデルをシリコンチップ内で実装したものは、脳とは大幅に異なるものです。しかし、例えば人工汎用知能(AGI *3)を実現するなどのこれから直面する課題に対処する上で、この差異を理由に神経科学の重要性を過小評価してはいけません。

神経科学は、LLMのエネルギー効率の向上やメモリの調整、計画、知識圧縮能力の精緻化に重要な役割を果たす可能性があります。神経科学からの分析手法を用いてLLMシステムの動作を理解し、ベンチマークを設定し、安全を確保することができます。これらのシステムが日々強力になるにつれて、これらのシステムが生み出す新たな性質をどのように生み出すのかを理解する必要性が急増しているのです。

また、特にAGIを実現する過程のなかで、大きなブレイクスルーをもたらすようなインスピレーションを脳科学から得る機会は、まだまだあります。脳の理解が進むにつれて、デジタル領域でより洗練された認知アーキテクチャ/システムを開発する可能性は広がっているのです。神経科学から知見を得るには、「脳科学 x AI」が交わるところでの絶え間ない議論と、センス、想像力を組み合わせることが不可欠です。

*3 人工汎用知能(AGI):人間のような汎用的な知能を持つ人工知能のこと。AGIは、さまざまなタスクに対して人間と同様の知識や能力を持ち、独自の学習や問題解決ができる能力を持っている。

今年10月に開催したSoftBank World 2023 では、ソフトバンクグループの会長である孫正義がAGIについて熱く語っていたのは、プレスを見た方には記憶に新しいことであろう。

「議論のできるコミュニティ」構築のための活動

セミナーの開催(2024年1月開始)

Starting in January, Beyond AI will be hosting a series of online seminars titled '脳科学とAIの交差点' which will feature renowned researchers in this field. These seminars aim to facilitate discussions on the intersection of brain sciences, machine learning, and AI, with a special focus on cutting-edge research developments and their potential applications in society.

The primary objective is to encourage productive exchanges and foster collaboration among academic institutions, SoftBank teams, and participants from the Beyond AI project at the University of Tokyo. Each seminar will last approximately one hour, including a Q&A session, and can be conducted in either Japanese or English, depending on the speaker.

We warmly welcome all SB employees to participate, regardless of their specific field of business.

そこで、Beyond AIでは1月から「脳科学とAIの交差点」というタイトルのオンラインセミナーシリーズを開催することになりました。このセミナーは、この分野の著名な研究者をお招きし、脳科学や機械学習、AIの「交差点」における議論を促進することを目指しており、特に最先端の研究開発とその社会への潜在的な応用に焦点を当てる予定です。

主な目的は、学術機関、SoftBankのチーム、東京大学のBeyond AIプロジェクトの参加者との間で生産的な交流を促進し、協力関係を築くことです。各セミナーはQ&Aセッションを含めて約1時間で、その回の発表者に応じて日本語か英語で行います。特定のビジネス分野に関係なく、すべてのSoftBank社員や東京大学の学生、教職員を参加可能とする予定です。

社内広報のためのSlackチャネル

To share the seminar’s conclusions and the latest research trends in applied neurosciences, we have deployed a Slack channel inside the SoftBank workspace.

また、セミナーの内容や応用神経科学の最新の研究動向を共有するために、SoftBank社内のSlackワークスペースで、専用のチャネルを展開しています。

Beyond AI研究推進機構での脳科学研究

Brain sciences at Beyond AI:

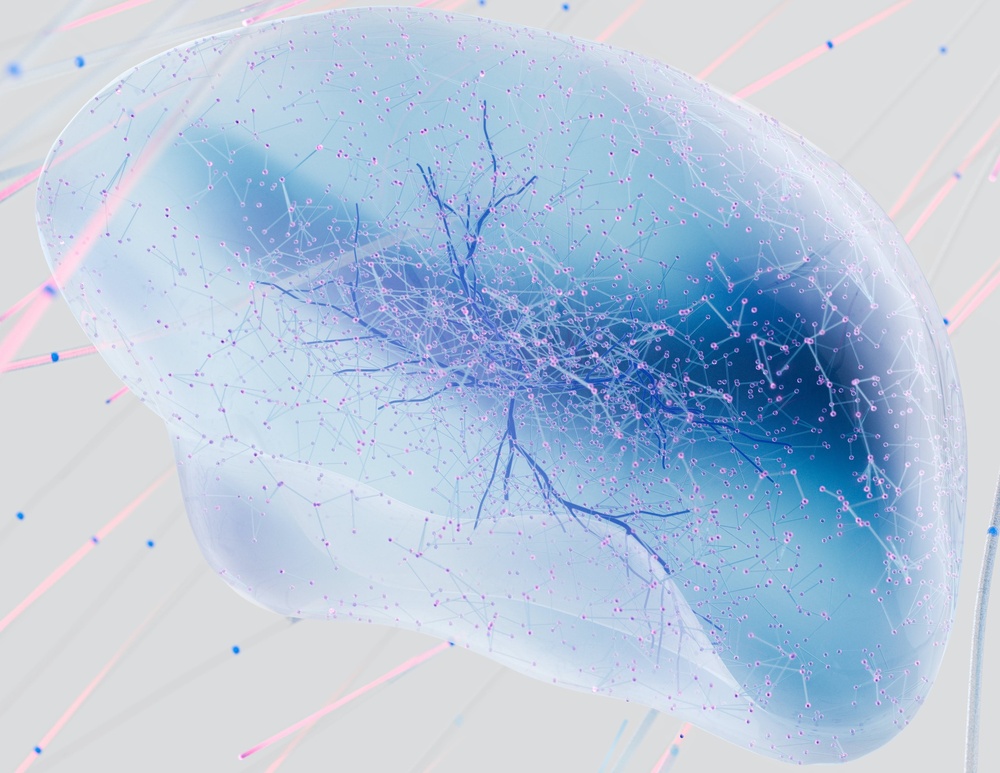

The Beyond AI project, which supports neurosciences, has recently made advances in enhancing the resilience and adaptability of artificial neural networks (ANN). Professor Kenichi Ohki, from the Department of Physiology at the University of Tokyo Graduate School of Medicine, drew inspiration from neuroscience studies. He developed a method to strengthen ANN defense against attacks, addressing concerns such as misclassification in image tasks (e.g., mistaking a cat for a dog).

In critical applications like medical systems or driverless cars, ANN confusion can pose serious risks. To mitigate this, Professor Ohki's group introduced noise not only to the input layer but also to deeper layers. This innovative approach has successfully reduced the susceptibility of ANN to adversarial attacks.

神経科学を支援するBeyond AIプロジェクトの研究では最近、人工ニューラルネットワーク(ANN: Artificial Neural Network)のレジリエンスと適応性を強化することに成功しました。東京大学大学院 医学系研究科 で機能生物学の教授である大木研一先生は、神経科学の研究からインスピレーションを得て、ANNに対する攻撃の防御を強化する方法を開発しました。これにより、画像課題での誤分類(例えば、猫を犬と間違える)などの問題に対処しました。

医療システムや自動運転車などの重要なアプリケーションでは、ANNの混乱が深刻なリスクを引き起こす可能性があります。そのため、大木先生のグループでは、入力層だけでなく深層にもノイズを導入しました。この革新的なアプローチは、ANNが敵対的な攻撃に対する感受性を減少させることに成功しました。

こちらの研究について、詳細は以下のプレスリリースをご覧ください。

脳のゆらぎを取り入れて AI を安全にする

――深層ニューラルネットワークの隠れ層にゆらぎを導入し脆弱性を軽減――

・Beyond AI研究推進機構 プレスリリース(概要)

・東京大学 プレスリリース(PDF版)

For More Detail, Please check the press release linked below

Currently, Professor Ohki's group is intensifying collaboration with researchers from SoftBank to develop a visual cortex model that emulates the information transmission observed in calcium images obtained through experiments with mice.

現在、大木先生のグループは、マウスを使った実験でのカルシウムイメージングに見られる情報伝達を模倣する視覚皮質モデルを開発するために、SoftBankの研究者との協力を強化しています。

最後に(筆者補足)

この度、ソフトバンク アドベントカレンダー 2023にて4回にわたってBeyond AI研究推進機構での活動を特集させていただきました。

もし、まだ過去の記事をチェックしてなければ、、ぜひ以下のリンクからチェックしてみてください。

それでは、15日目の記事にバトンを渡したいと思います。ありがとうございました!

おすすめの記事

条件に該当するページがございません