2020年3月より本格サービスが開始された5G。皆さんの日常にも少しずつ5Gが届きつつありますが、実はさらにその先、次世代通信規格「Beyond 5G/6G」に向けた研究がすでに始まっています。

2021年7月14日、ソフトバンクの技術展「ギジュツノチカラ Beyond 5G/6G編」がオンラインで開催され、今後起こりうる技術革新やソフトバンクの取り組みについて紹介された他、通信の進化をけん引するキーパーソンが登壇して講演が行われました。

目次

- Beyond 5G/6G時代のネットワーク実現に向けたソフトバンクの挑戦

- Unwired 果てしなきインターネットの未来

- テラヘルツ技術で何ができる?

- ソフトバンクが取り組むBeyond 5G/6G 研究開発

「ギジュツノチカラ」とは?

ソフトバンクのさまざまな最先端技術やテクノロジーを使ったエンターテインメントを体感できる技術展です。過去に2回開催し、XRライブや5Gを使ったデジタルアート、次世代電池などを公開してきました。今回は第3弾として、モバイルネットワークの未来について、5Gの次のシステムであるBeyond 5G/6Gの世界観や実現に向けた新技術のうちいくつかが紹介されました。

ギジュツノチカラに関する過去のイベントのレポートや研究開発の取り組み記事をご覧いただけます。

Beyond 5G/6G時代のネットワーク実現に向けたソフトバンクの挑戦

オープニング講演には、ソフトバンク株式会社 先端技術開発本部 本部長の湧川 隆次が登壇しました。

あらゆる産業を支える社会基盤へと成長を遂げるBeyond 5G/6G

これまで、さまざまなアクセスラインが登場し、それが組み合わさることで、共通インフラとして私たちの生活を大きく変革してきたインターネット。

4G(LTE)の10倍の通信速度と低遅延という特色を持つ5Gのネットワークは、電話やデータ通信といった既存のサービスを支えるインフラを超えて、さまざまな産業に生かせる社会基盤となりつつある。さらにBeyond 5G/6Gの無線機や衛星などの次世代のアクセスラインも加わり、6Gは、自動運転、スマートシティ、X as a Serviceなど新たなデジタル産業をリードする社会基盤へと成長を遂げていくことが予想されます。

超デジタル化社会が到来する時代におけるソフトバンクの姿として、「モバイルネットワークでデジタルを社会実装する会社を目指す」と語りました。

空間の中でデータを扱う新たな世界「デジタルツイン」

さまざまな産業がデジタル化されることで、インターネットで扱われるデータは、これまでのテキスト・動画といった2Dから、XRやVR、現実とデジタルを融合させ新しい空間を生み出すSpacial Computing(空間コンピューティング)など新たな概念も誕生して、3Dへと変遷していきます。

インターネットが作り出した現実の世界とそっくりのバーチャル空間で、データをAI処理して未来を予測・意思決定・判断を行ってリアルタイムに実空間にフィードバックすることで、現実の世界を最適化していく「デジタルツイン」。そんな未来に向けて、「バーチャル空間と実空間を結ぶのがわれわれの使命であり、6Gが起こす技術革命だと考えている」と、進化を遂げる社会においてソフトバンクが果たすべき役割を説明。

レガシーインフラからの脱却。Beyond 5G/6G実現に向けたソフトバンクの挑戦

6Gの世界では、HAPSや衛星を使ったスーパーワイドエリアが構築されると共に、MEC技術により、ユーザーの端末に近い場所にデータ処理などのコンピューター資源が分散されることで、従来の基地局を中心に構築されてきたインフラを超え、ネットワークとコンピューターが融合したものになっていきます。

6Gの実現に向けて、ソフトバンクが注力すべき「アーキテクチャー」「技術」「社会」の3つの分野における12の挑戦について発表・紹介しました。

Beyond 5G/6Gのコンセプトおよび実現に向けた挑戦を公開〜さまざまな最先端技術を体感できる技術展「ギジュツノチカラ Beyond 5G/6G編」を開催〜

湧川は、講演の締めくくりに「世界が大きくデジタル時代に変わっていく。総合デジタルプラットフォーマーとして発展していく中で、デジタル空間でさまざまな産業をつなげていくのが6Gの宿命。たゆまぬ『ギジュツノチカラ』を信じてチャレンジをしていきたい」と意欲を語りました。

Unwired 果てしなきインターネットの未来

村井純

慶應義塾大学教授

黎明期から国内の技術基盤の策定, 啓蒙活動などインターネットの普及に尽力。“日本のインターネットの父”として知られる。

ゲスト講演には、慶應義塾大学の村井 純教授が登壇。「Unwired 果てしなきインターネットの未来」と題し講演を行いました。

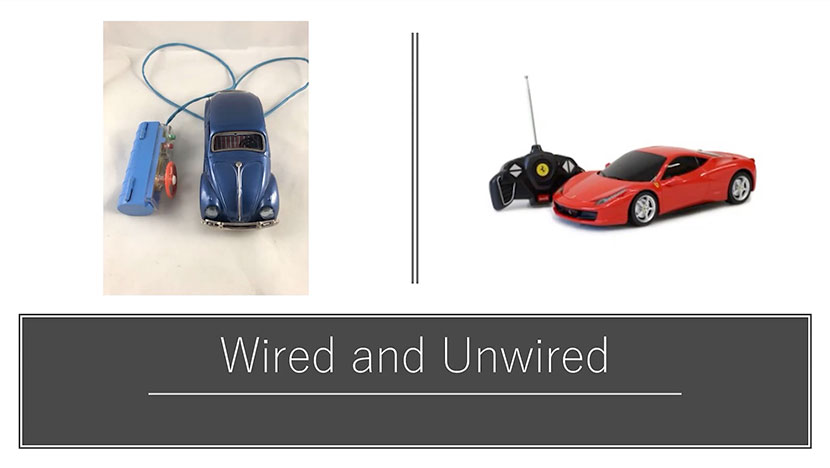

「日本のIT政策は20年経過し、我が国ではこれを切り替えて新しいデジタル社会を作るべく進んでいく。今日は、unwiredつまりインターネットの未来についてお話させていただく」と語った村井教授。

雑誌「Wired Magazine」に象徴されるように、インターネット誕生当時のケーブルにつながれたインターネット、またその文化を表す「Wired」という言葉。無線通信が登場しインターネットは今、「Wired」の反対、つまり「Unwired」の世界へと変化しています。

インターネット=地球の動脈。

「動脈は、体の細胞に生きていくために必要な栄養を配る。地球にとってインターネットは、動脈みたいなもの」とインターネットを動脈に例えた村井教授。

世界のインターネットのほとんどのトラフィックが、動脈として地球上に網羅された海底ケーブルで運ばれているとして、現在同氏が取り組み中のグアムを拠点としたアジア・パシフィックのケーブル敷設プロジェクトについて周辺の情勢を交え説明。

また、海底ケーブルだけでなく、衛星などを用いた通信ネットワークによる空間の通信基盤構築に向け、成層圏通信プラットフォーム「HAPS」やOneWeb社の低軌道(LEO)衛星などのノンテレストリアル ネットワークについて、開発の進捗や実用化に向けた電波政策の課題を織り交ぜて解説しました。

離島の課題をITなどのテクノロジーで解決するスマートアイランド構想を例に挙げて、「経済のため、ビジネスのためだけではなく、あらゆる生活の側面、人間が生きるということ、空間自体が責任範疇となってくる。社会全体の中でのインターネットの役割、通信の役割は拡大する」として、インターネットが社会により大きなインパクトを与える存在になっていくことを説明しました。

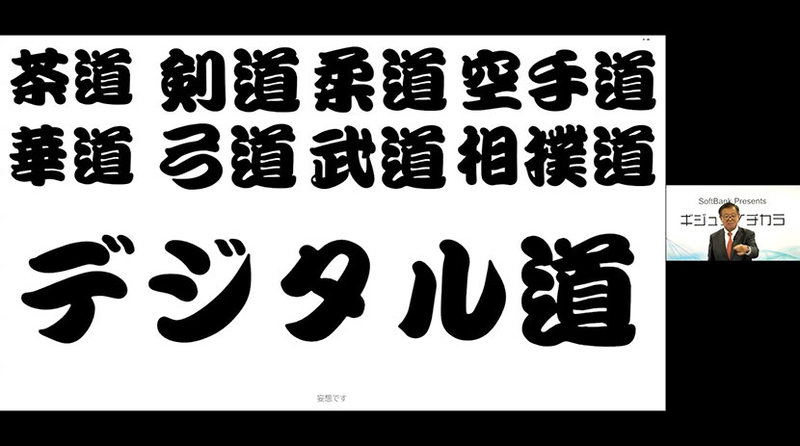

日本が担うエシカルなインターネットへの「道」

これまで経済発展を主な目的として使われてきたインターネット。これからは「エシカル」つまり人と社会を良くするためにインターネットやデータを善用する時代へとシフトしていきます。

このパラダイムシフトの中で、相撲や空手、柔道など日本の武道における「道」の概念に触れ、「『道』とつくと、日本人は自分の心のあり方・生き方を考える。データや個人情報をビジネスのためだけではなくて、人の命を救ったり、社会に貢献したり、健康のために使ったり、人のために使う。そうできるものが日本の社会構造にあると思う」と先導役として日本が担うべき役割に期待を寄せ、「デジタルテクノロジーを使って生きていくことは世界中できるが、日本として人や社会をおもんぱかり、どんな未来を作れるのか。これを考えるのが日本の『道』ではないかと思う」と語り、講演を締めくくりました。

テラヘルツ技術で何ができる?

寳迫 巌

国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)

Beyond 5G研究開発推進ユニット ユニット長

1996年に郵政省通信総合研究所入所以来、テラヘルツ帯の半導体デバイスや各種応用システムの研究開発に従事。テラヘルツ研究の第一人者

「テラヘルツ技術で何ができる?」と題したテラヘルツ波研究の第一人者、寳迫 巌氏による講演では、テラヘルツ技術を用いた応用技術の解説や、技術開発におけるこれまでの日本の貢献例、今後の見通しについて紹介されました。

見えないものが見える。テラヘルツ応用技術研究の今

現在研究が進んでいるテラヘルツ波の応用技術の一つが、非破壊・非接触のセンシング。テラヘルツ波の特性を利用し、短パルスを物質に当てて吸収させたり反射させたりすることで、分子を破壊することなくエネルギーや振動を検知し、物質を観察・測定することができます。

その測定技術を活用してクモグラフィー(断面図)を検出し、車の塗装工程における塗装やプラスチックの膜の厚さ測定などに活用されている実際の事例が紹介・説明されました。

非破壊・非接触センシングの領域における、これまでの日本の研究機関や技術者の貢献についてもさまざまな事例を紹介。

郵便物を開封せずに、麻薬などの中身を検知

美術品の材料構成や劣化・修復の履歴検査

そのほか、テラヘルツカメラの開発、無線通信における300GHz帯の標準化、電波資源拡大のための研究開発、日本とEUによる屋外でのモバイルバックホールの通信実験など、テラヘルツ波の研究開発をリードしてきた日本の功績を紹介しました。

日本がテラヘルツ分野をリードする

今後、テラヘルツがどのように導入されていくのか。さまざまな調査や取り組みを例にこれからの見通しを語りました。

非破壊・非接触センサーの分野では、多くの人が集まる出入り口などで使われるボディースキャナーや食品異物検査、さらには小型化されることで、携帯デバイスなどへの実装が見込まれます。

無線通信への活用についても、HAPSとの通信やHAPS間の通信、衛星間の通信の他、データセンターの中での短距離通信やモバイルのバックホールへの活用、またソフトバンクとNICTが取り組む小型の誘電体アンテナの開発・実験など、テラヘルツ波の実用化に向けた共同研究が紹介されました。

国においても、Beyond 5G/6Gの研究開発促進事業が行われている他、6Gのワーキンググループでテラヘルツのさまざまなユースケースについて議論が行われるなど、標準化・実用化に向けた動きが加速しています。

「次の6Gを目指した国際競争が非常に激化している。通信に限らず、これまで日本はテラヘルツの分野をリードしてきた。非常にさまざまな要素技術の蓄積があり、それを今度は総合的な技術力として開発し、加速する。デバイスだけではなく全体システム、そして重要な標準化の部分で力を発揮していくことが今後重要になってくる。テラヘルツの無線通信の分野への活用においても、日本は国際的にも技術的にもリードしていける」と期待を寄せました。

ソフトバンクが取り組むBeyond 5G/6G研究開発

イベント後半に行われた技術セッションでは、テラヘルツ帯を使用した移動体通信の実現に向けた研究開発について、実際にテラヘルツ通信を行うデモンストレーション動画で伝搬特性や通信機能を解説しました。

また、Beyond 5G/6G時代の新たな通信インフラとして注目されている成層圏通信プラットフォーム「HAPS」の実現に向け、ペイロードの開発やビームフォーミング技術の応用などさまざまな研究や実験が実施されており、その成果やデモの様子が披露されました。

同日行われたラボツアーの様子の紹介や、先端技術開発本部 本部長 湧川 隆次によるイベント後のアフタートークも公開しています。ぜひご覧ください。

ソフトバンクの研究開発

ソフトバンクは、「Beyond Carrier」戦略で生み出す新しい体験や暮らしの実現に向け、通信をベースとしたさまざまな先端技術の研究・開発に挑戦し続けています。

(掲載日:2021年7月15日、更新日:2021年8月5日)

文:ソフトバンクニュース編集部