ソフトバンクは2018年12月から2019年3月まで、5Gを活用し、より快適な高速道路を作る「スマートハイウェイ」の実証実験を行いました。日本の高速道路は設置から30年以上経過しているものがあり、老朽化という課題に直面しています。そこで5GやIoTなどを活用した橋梁の健全性監視を実施。それ以外にも渋滞予測や車の速度検知といった安全で快適な高速道路の整備に向けて取り組みを行いました。5Gなどの技術で高速道路というインフラをどのように生まれ変わらせることができるのか、5G試験課で本実験を統括する田島裕輔に話を聞きました。

目次

老朽化が進む高速道路がテクノロジーで生まれ変わる

まず、「スマートハイウェイ」という言葉について教えてください。

スマートハイウェイという言葉自体はソフトバンクの独自用語です。今後技術を使ってあらゆるモノがアップデートされていく中で、ICT技術を活用した工場をスマートファクトリーと呼びますよね。今回は高速道路に対して5Gという技術をどう適用できるかを考え、この取り組みをスマートハイウェイと呼ぶことにしたんです。

スマートハイウェイの構想を発案した背景には、どのような課題があったのでしょうか。

昨年から建設コンサルタント業のパシフィックコンサルタンツ社とタッグを組んで、大きな枠組みの中でICT技術を活用してどのようなことができるかを議論してきました。高度経済成長の時代に整備された高速道路では、近年老朽化による事故が増えています。この課題に対して、5Gなど最新の通信技術を応用できるのではないかと考えたんです。

実証実験の内容を教えてください。

まず、橋梁の点検が人力作業によって維持されていることを知りました。作業ができる職人が高齢化していく中で、その職人技術をシステムに落とし込めないか。そんな考えから、加速度センサーによる振動データを使って橋梁の健全性を監視するというアイデアが生まれました。具体的には、加速度センサーが記録した振動データとそれぞれの橋梁が持つ固有振動数とのズレによって異常検出ができないかという検討を行いました。ただ、分解能を上げるためにはセンサーデバイスの中では大きなデータ量が必要で、集めるデータが増えたぶん通信に負荷と時間がかかります。そこで、“5G-mMTC(多数同時接続)”という特徴を持つ5Gを取り入れたんです。

橋梁のチェックに必要な振動センサーなどから5Gの通信を使ってデータを取得

データの精度を上げるために、5Gの“多数同時接続”という特徴がピッタリだったと。

はい。既存回線ではデータの回収に時間がかかりすぎてしまい、データ容量を落としてデータの伝送を行っていました。しかし、それでは異常検出に必要な情報を取り出すことができません。今回は一カ所の橋梁に32台のセンサーを設置して、5Gのネットワークによって、解析に必要な生データの回収に成功しました。

規格が定まっていない分野に挑戦することの難しさ

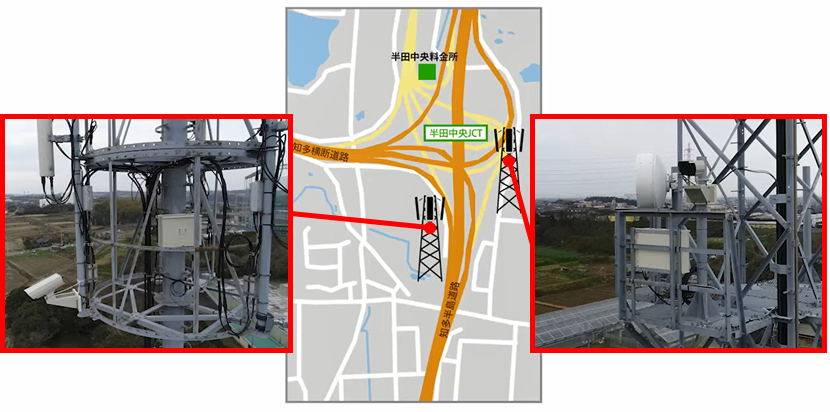

知多半島道路でのジャンクション(インターチェンジ)近くの鉄塔に設置された4Kカメラと5G端末

橋梁の点検以外の取り組みはありますか。

知多半島道路での4K映像のAI画像解析により落下物や逆走車を検出するインターチェンジの監視や、 トラフィックカウンターによる渋滞検知などに挑戦しました。でも、これら全てに5Gを使っているわけではありません。LTEなど既存の無線技術と、5Gを用途に応じて効率的に使い分ける「ヘテロジニアスネットワーク」というネットワーク技術があります。今回の実験でも5G-mMTC(多数同時接続)や5G-eMBB(大容量)、NB-IoT(高速通信が必要ないIoT向けのLTE通信)など複数の通信規格を使い分けました。

4K映像により小さな落下物の検知を行う実験

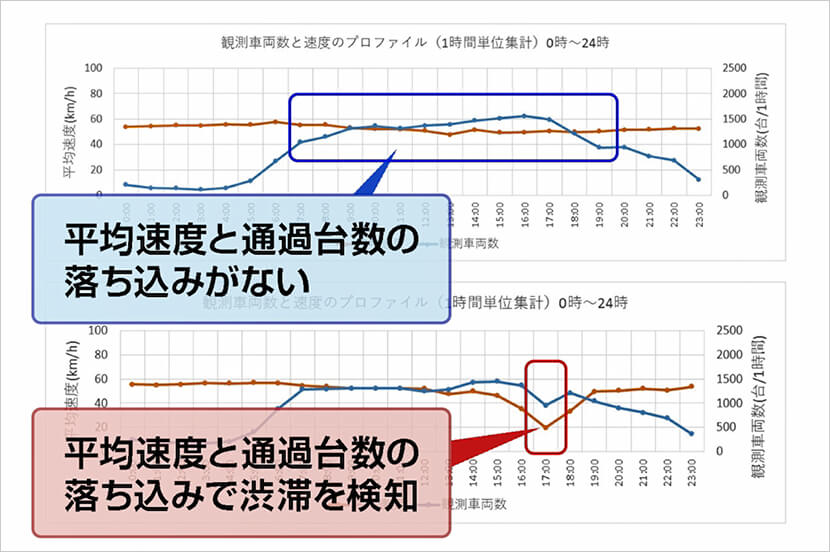

車の速度と台数を検出し、リアルタイムに渋滞発生の検知を行っている

走行車の速度検知として4K映像を使った実験

公道での大掛かりな実験だったと思います。渋滞予測はこれまでもありましたが、違いはありますか?

現在の高速道路では、渋滞を検知するためのデバイスは地中に埋められていて簡単に設置・改良ができるものではありません。今回のような実験を行うにも、できるだけシンプルに設置が行えるようにすることが肝でした。簡単に設置することが可能になることにより、これまでとは異なり、密に設置することが可能になりました。今回、密にセンサーデバイスを設置することで、より精度の高い渋滞検知の可能性を示すことができました。NB-IoTの特徴を応用したデータ伝送や、無線通信やソーラー電源を用いて実装する際に簡単にデバイスの導入ができたことは、今後5Gの導入によってできることの可能性が広がったとも言えます。

実験で苦労も多かったのでは。

5G-mMTC(多数同時接続)は標準となる仕様すら決まっていない通信規格です。だから、どうやって実験をするか、どのようにハードウエアを調達するか、全て正解がない中で一から作り上げる必要がありました。しかも、技術的に組み立てられることが実証できたとしても、その後製品として使える状態にならなければ事業化はできません。これらは今後、もっとクリアにしていく必要があります。

では、今回の実証実験の成果とは?

近い将来、あらゆるモノに通信が導入される「IoTの世界」がやってくると言われていますが、具体的にはまだまだ手探りの状況です。今回、高速道路で実証実験を行い、そのデータを取得できたことは大きな成果です。誰もやったことがない分野で一つの実例を示せたと考えています。

5Gを活用したからこそ、得られた成果やメリットはありましたか。

5Gには多数同時接続と大容量、超低遅延という3つの特徴があります。橋梁の監視に用いた加速度センサーの分析手法自体は現在も研究段階のもので、データ収集の方法が課題としてありました。今回5Gの多数同時接続によって、予想をはるかに上回る規模のデータを扱うことができました。また、インターチェンジ監視のAI画像解析では、既存のHD画質よりデータ容量の大きな4K画質を用いることで解析の精度が上がるはずだと考えていました。その仮定の元、実際に5Gの大容量のデータ伝送を用いて4K映像の伝送を行い、精度の高い解析が可能なことを実証できました。この先、5Gの時代には8K画質とさらなるデータの大容量化が待っています。5Gによって、さらに解析の精度が上がっていくと考えています。

一般の方に目に触れない部分から、日常を変える可能性を見つける

今回は一般のお客さまが直接触れることがない部分に5Gを活用しているわけですが、スマートハイウェイによって、私たちの暮らしには何か変化が起こるのでしょうか。

今回の実験は高速道路で行われたものですが、この技術はさまざまな分野にも応用が利くと考えています。監視カメラによる異常検出は街中でも利用できますし、渋滞検出の機能が広く普及すれば、より精度の高い渋滞情報が、ユーザに提供されるはずです。加えて、モバイルエッジコンピューティング(MEC)という技術があります。これを利用すればセンサーやカメラで得られたデータをAIが分析し、必要なデータのみを瞬時に伝送することも可能です。そうなれば、街中のインフラの中で解析を行うことができるため、可能性がさらに広がります。

田島さんが所属する先端技術開発本部 5G試験課にとって、今回の実証実験の意義は何でしたか?

先端技術開発本部は、新しい技術を用いてこれまでにない事業を考える部署です。そのためには、今回のような実証実験とユースケース(ニーズ)の検証が欠かせません。実証実験で得られた成果を元に、技術を一部切り出して別のニーズに応用することもあります。今回のミッションは5Gがどのようなユースケースに応用できるのかを知ること。そして、既存技術との組み合わせによって新しい事業の創造を考えることでした。実証実験で得られた成果を元に、事業化に向けた一歩を進めたいです。

最後に、今後の可能性や魅力を教えてください。

数年前まで、通信技術といえば、携帯電話サービスやインターネットサービスを安定して提供するための保全・拡張・発展が主でした。しかし、これからはあらゆる可能性に対してアプローチを続けなければいけません。ソフトバンクの先端技術開発本部は、こうした先進的な事業に対して、積極的にチャレンジをさせてもらえる部署です。誰もなしえなかった分野に挑戦するので、失敗することもありますが、その中から一つでも多く成功を出すこと、それにチャレンジができるのは、この会社の魅力だと思いますね。

(掲載日:2019年10月25日)

文:角田貴広(フリーライター)

写真:栗原大輔(Roaster)

編集:ソフトバンクニュース編集部、大崎安芸路(Roaster)、尾畑舞(Roaster)

先端技術で日常生活が劇的に変わる時代へ

次世代通信技術「5G」によって、人と人だけでなく、あらゆるモノとモノがつながるIoT時代が本格的に到来します。

先端技術を用いた新たなサービス・ソリューションの実現に向け、さらなる技術開発に取り組んでいます。