いつ起こるか分からない大規模災害。安全確保や情報の共有が重要になる状況で、通信は生命線です。通信障害が発生した際に、ネットワークを守る現場でどのようなことが行われているのか紹介します。また、ソフトバンクが推進する次世代社会インフラにより実現できると考える、将来の防災の姿について推進責任者に聞きました。

災害で不通になった携帯電話が使えるようになるまで。さまざまな対応が行われる復旧現場

ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット統括 災害対策室 災害対策課 課長

井藤 幸二郎(いとう・こうじろう)

2016年5月から災害対策業務に従事。社内体制整備や衛星通信機材の導入などを担当。

地震や台風などの自然災害により発生する通信障害は、どんな理由で起こるのでしょうか?

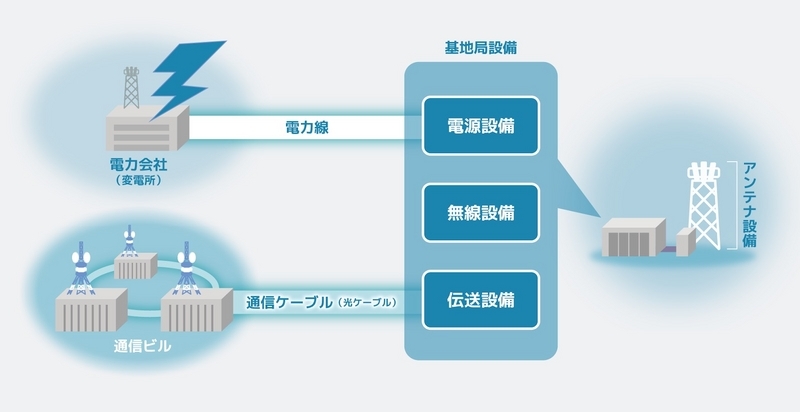

井藤 まず、皆さんの携帯電話の通信エリアをカバーする基地局は、アンテナ設備の他に電源・無線・伝送という設備で構成されています。この基地局に電力線と通信ケーブルをそれぞれ接続して稼働させているのです。

大地震や大雨・大雪などによる大規模災害時の障害の原因は大きく3つあります。そのうち多くを占めるのが電力供給設備の故障や電力線の断線による停電、通信ケーブルの断線です。電柱の倒壊や倒木、積雪、風でも電力線や通信ケーブルが断線する場合があり、基地局の稼働がストップし、通信障害が発生します。その他には基地局の機器自体の故障や損壊によるものがあります。基本的に壊れないような設計にし、アンテナの補強なども施していますが、落雷や土砂崩れ、水没など、どうしても避けられない事態が起こってしまいます。

ネットワークの基本的な設計思想として、そのエリアを複数の基地局でカバーし、1つの基地局が不能になっても、もう1つの基地局で対応できるようにしています。しかし、大規模な災害では一帯の基地局に問題が出てしまい、通信障害が発生してしまうのです。

通信障害が発生した際、現場ではどのように復旧が進められるのでしょうか?

井藤 24時間365日、通信を監視しているチームがアラートを検知すると、どこの基地局に問題があるかを確認し、該当する基地局を担当するメンバーや協力会社の担当者が現地に向かい、被害状況を確認して問題の切り分けを行っています。特定した原因に応じて、電源車や発電機、衛星アンテナや無線機器などの機材を使って、基地局の再稼働に向けて対応を進めます。衛星アンテナに関しては軽量化が進み、ひとりで背負って持ち運びができる可搬型衛星アンテナを約300台導入し、機動力を生かした早期復旧の実現に寄与しています。

問題の特定のためには、現地に出向く必要があるのですね。

井藤 はい、電力の問題などは特定できる場合もありますが、基本的には現地でないと分からない場合が多いです。基地局の状態確認についても同様です。障害が発生した基地局が設置されている場所によっては現地へ行くこと自体が困難なケースも多々あります。急な山道を通って重い機材を運んだり、降り積もった雪をかき分けて進んだりすることもありますし、土砂災害などで道が寸断されてしまった場合は、自治体などに道路啓開の依頼を行って開通を待ちます。

影響がある基地局数やエリアの範囲が大きく、その地域で対応できるキャパシティを超えてしまうような場合は、災害対策本部が設置され、組織を越えて対応にあたることになります。規模が大きいときは3,000人以上が復旧作業にあたります。

被害状況により基地局の再稼働がすぐにできないこともあるのではと思います。

井藤 被災の状況によっては、変電所が復旧してもその先の基地局へ届ける配電線が復旧していなかったり、通信ケーブルの復旧に長い時間を要したり、そもそも現場へ近づけない場合もあります。そういった状況に対応するため、移動基地局車や可搬型移動基地局を配備しており、自治体の主要拠点や避難所などを中心に稼働させています。

また、係留気球無線中継システムや有線給電ドローン無線中継システムも配備しています。人や車両が立ち入ることが難しいエリアでも、迅速に空から電波を提供できるようになり、さまざまな状況に応じて最適なソリューションで復旧を図れる体制を整えています。

その他、ネットワーク監視部門では安否確認などで通信が集中した場合には通信の規制を行ったり、通信エリアや現地の状況を集約し、広報部門や他通信事業者等と連携しながら復旧・未復旧エリアの情報発信や災害用伝言板の立ち上げ、00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)の案内といった、利用者に向けた情報提供を行ったりしています。また技術部門以外でも、避難所など人が集まる場所に充電設備やWi-Fi機器を設置したり、端末の貸し出しを行ったりと、各部署がそのとき必要とされる対応を行います。

通信障害対応に従事する職務上、災害時にいち早く通信を届ける重要性を、より実感することが多いのではないでしょうか。

井藤 そうですね。ある地域が土砂崩れなどで通信だけでなく物理的にも孤立した状況など、そこにいる方々の現状や助けを求める声が届かなくなってしまうので、より通信の重要性を感じます。

応急復旧の最前線では、自治体や関係機関などとのやり取りの中で「このエリアの復旧を急いでほしい」といった要望を受けますので、一層切迫した状況を実感しています。

災害時に「つながる」安心を。あらゆる面で進化し続ける防災対策

基地局から安定的に通信を届けるための、インフラの防災対策について教えてください。

井藤 全国の通信網を束ねている通信設備は、東日本と西日本に設置しており相互にバックアップし、二重化しています。また、ネットワークがリング状になっており、ある2拠点間を複数のルートでたどれるようにし、1カ所で障害が起きても迂回させることが可能です。主要なネットワークセンターは震度7クラスの地震を想定した耐震強度を持つと共に、停電時に48時間から最長72時間電力を供給し続けることができるよう、無停電装置(バッテリー)と非常用発電機を備えています。災害時に重要な役割を果たす拠点などのエリアをカバーする基地局についてもバッテリー増強や発電機などの配備を強化し、停電時も24時間以上継続してサービスを提供できるように努めています。

過去の災害対応の知見を生かし、さまざまな面から準備を整えていることが分かりました。

井藤 私自身も東日本大震災に直面した際に、身近な人と連絡が取れない、必要な情報が得られない、と不安を覚えました。「つながる」というのは、その不安を解消するためにとても重要だと思っています。余談ですが、SNSの普及は安否確認のあり方も変えたなと感じます。1対多の安否情報の発信ができ、またタイムラグがあってもいいですからね。こうした安心や安全を支えるため、有事の際にもできる限り通信を途絶えさせないように、今までもやってきましたが、これからも対応していきます。

次世代社会インフラによる情報の共通化。一歩進んだ防災の実現へ

2023年5月のソフトバンクの決算説明会で掲げられた、2030年に向けた長期ビジョン「未来社会を実現する次世代社会インフラの構築」。この構想を推進する丹波は、未来の防災のあり方も変えると話します。

ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット統括 データ基盤戦略本部 執行役員本部長 兼 デジタル社会基盤整備室 室長

丹波 廣寅(たんば・ひろのぶ)

コンシューマー・法人関連向け技術のプログラムマネジメント部門やモバイル端末の戦略・企画・開発・検証・品質管理・技術的検討部門等を担当したのち、現在は超分散コンピューティング基盤の研究開発など次世代社会インフラ構想の実現に向けたプロジェクトを推進。

「次世代社会インフラ」の構築は、現在どのように進められているのでしょうか。

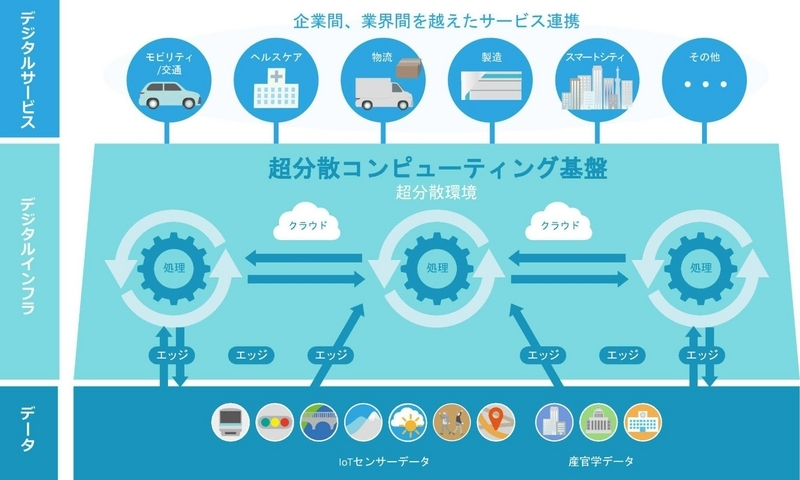

丹波 まず取り組むのは、ごく現実的な面で、社会に存在しているさまざまな情報をどう共通基盤に載せるかという部分です。例えば自治体が保有している情報は、それぞれ独自の形式で集約されていますが、共通基盤の上に各自治体との接続点を設けることで、自治体をまたがってお互いの情報を活用することが可能になります。イメージとしては、全国に1つの大きな川が流れていて、そこに各自治体の支流から情報が流れ込む感じです。必要なときに必要な情報を、適切な方法で入手して利用するようコントロールしていきます。ゆくゆくは、集約した全自治体の情報をもとに、デジタルツインによってバーチャルに再現することを目指しています。

もちろん、ソフトバンクだけでは成しえない大規模な構想ですので、これを実現させるための共通プロトコルを構築しているのが、現在のステータスです。この共通基盤には何千・何万というコンピューターが必要となり、それらを地域に分散させるのですが、どこでも使用できるよう、それぞれ自立しつつも1つに見えるようにする技術が必要です。同時にそれを支えるネットワークやデータベース、アプリケーションの設計・開発を進めています。

行政サービスや日常生活の面から見ると、自治体で区切られることなくシームレスになっていくのですね。

丹波 そうですね。例えば引っ越しをした際に、現在は転出元と転出先の自治体でそれぞれ手続きが必要ですが、1回の情報提供で必要な自治体間で共有することができるようになります。他の例では、信号による交通量の調整などもあります。道は自治体の境界に関係なく続いているので、渋滞の調整を包括的に行えるようになるのではと考えています。これから自動運転が本格化していけば、間違いなく必要になるはずです。

住む場所にとらわれない防災。災害予測の正確さも飛躍的にアップ

「次世代社会インフラ」により、防災の面ではどのような変化があるのでしょうか?

丹波 大きく2つあると考えています。1つは、これまでの予報と比べてはるかに正確に、その予報や身を守るために必要な情報を確実に届けられるようになるということ。2つ目は、スマホをキーに非常時の情報連携が迅速かつ正確にできるようになることです。

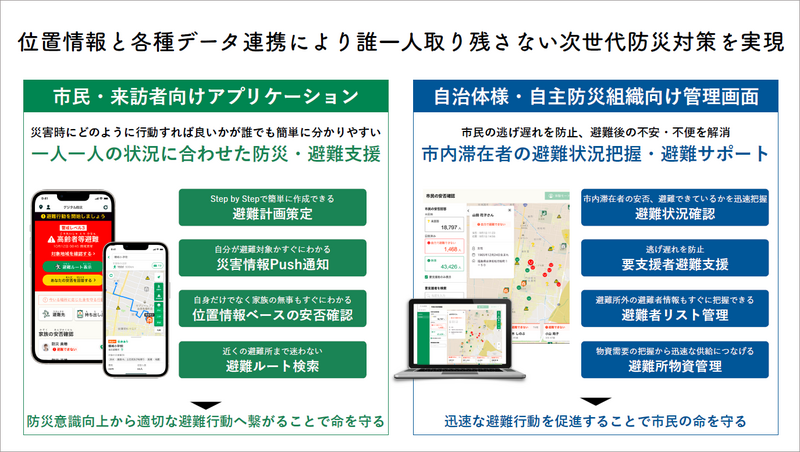

ソフトバンクでは現在、会津若松市をはじめとした自治体でデジタル防災の取り組みを進めていますので、それを例に現状の課題を考えてみましょう。

会津若松市では、「デジタル防災」という防災アプリケーションを提供し、訓練や備えの情報提供、災害の発生状況や避難ルートを発信しています。近くの川の氾濫情報などは、計画的な避難に必要ですが、発生した、あるいは間もなく発生しそうなタイミングで機能するもので、短い時間軸の中で行われているのが現状です。

徳島県では避難所における人の管理をデジタル化する実証を行いました。多くの被災地では、避難してきた人の身元確認を、避難所内でそれぞれ行っています。緊急時ですから、身分証を携帯していない場合や離れた避難所同士の連携がうまく行われない場合もあり、正確な情報把握に困難を要しているのです。そこで、スマホのアプリにあらかじめ自身の情報を登録しておけば、それを提示すると必要な情報を伝えられ、また、アプリ保有者の現在地をマップ上で把握することで避難を見守ることができるようになります。ただ、このアプリを導入している自治体でしか使用できないということは、県境や市境にいる人が隣の自治体にある避難所へ行った場合に、この機能の恩恵を受けることができないのです。

外出先で被災するといったことも考えられますので、どこでも使えるアプリにすることは重要ですね。

丹波 人が生きているところに境界線はありません。スマホを1人1台持つようになった現代、必要な情報をスマホ内に集約し、どこに行ってもそのアプリを提示するだけで必要な支援を受けられる形にしていくべきだと思います。2020年7月の九州地方の豪雨災害では、携帯電話の位置情報をトラッキングしてどこに人が避難しているかを把握し、支援や物資の配布などに活用した事例がありました。共通化されたアプリや情報連携体制があれば、こういったこともより迅速・正確にできるようになるはずです。

これからの防災では予測精度の高度化や、自治体間の連携が欠かせないということですね。

丹波 災害時にテレビやラジオから得られる情報は比較的広域のもので、個人に行動を促せるような粒度の細かい情報を、正確にかつ確実に伝えられるようにしていく必要があります。この予測においても、自治体間の連携というのは重要なポイントです。先ほどの川の氾濫予測の例に戻ると、上流から下流まで複数の自治体をまたがることがほとんどです。また、水系により国や県など、管理も異なります。遠くにできた雨雲の影響を受けるはずなのに、予測のために必要な情報が自治体内のものに限られてしまう。それを解消するためには行政の連携は必須なのです。自治体を超えて情報連携ができれば、広範囲の情報から予測することが可能になり、正確でより早い段階でアラートを発報することができるようになります。災害につながるあらゆる情報を予測して発信する仕組みを整えていきたいと考えています。

さまざまなデータを集約することで予測の精度が各段に向上しそうです。

丹波 これから重要になってくるのは、新たに建設する橋・トンネル・道路などの公共インフラにあらかじめセンサーを設置し、情報を蓄積していくことです。予測するには収集したデータを学習しモニタリングしていく必要があるため、後からセンサーをつけてすぐに予測の成果を出すのは難しい。ソフトバンクとしても、自治体や国に向けてこの取り組みを訴求していかなければと考えています。

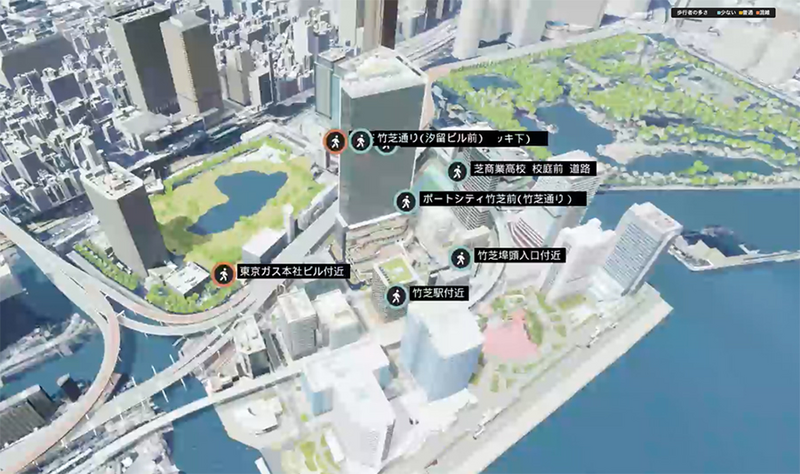

一方、デジタルツインも予測の高度化に寄与する技術です。現在は竹芝エリアをデジタルツインで再現し、気候変化のシミュレーションを行っています。さまざまな場所にセンサーを置いてみて、最適な設置場所を特定する。シミュレーション上で疑似データを蓄積していくことで予測の精度をあげる。災害時の人流を予測して誘導プランを作成する。防災の観点からはこういったことに活用可能です。

デジタルツインの技術が進めば、その中で全て完結できるようになるのでしょうか?

丹波 あくまでもバーチャルなので、現実世界のフィードバックは必要です。先ほど挙げたように、デジタルツイン上で現実のセンサーの設置場所や数を最適化し、効率的にデータを蓄積しながらバーチャル上でどんどんとシミュレーションを進めていく、といった活用のあり方になるのではと考えています。ただ、デジタルツインの構築には大量のコンピューターリソースを必要とします。エリアを広げていくためにも、膨大なデータ処理が行える次世代社会インフラの実現が欠かせないということなのです。

今、次世代社会を見据えた基盤を構築する機運が高まってきています。人々を守る防災の観点からも、情報やアプリの連携を前提にした整備をしていくために、自治体や国への働きかけを継続し、共通化を目指していきたいと思います。

(掲載日:2023年8月28日)

文:ソフトバンクニュース編集部